ビジネスを成長させるうえで欠かせないのが「マーケティング戦略」です。しかし、「戦略」と聞くと難しそうで、自分には関係ないと思う方も少なくありません。

実はマーケティング戦略は、私たちが日常的に目にしている多くの企業でも取り組んでおり、TVCMや商品パッケージなどを見ると企業の戦略の一部が分かります。また、大企業はもちろん、中小企業にとっても重要な経営戦略の一種です。本記事では、マーケティング戦略の基本的な考え方から、実際の事例、さらに戦略を立案する手順まで解説します。

マーケティング戦略とは

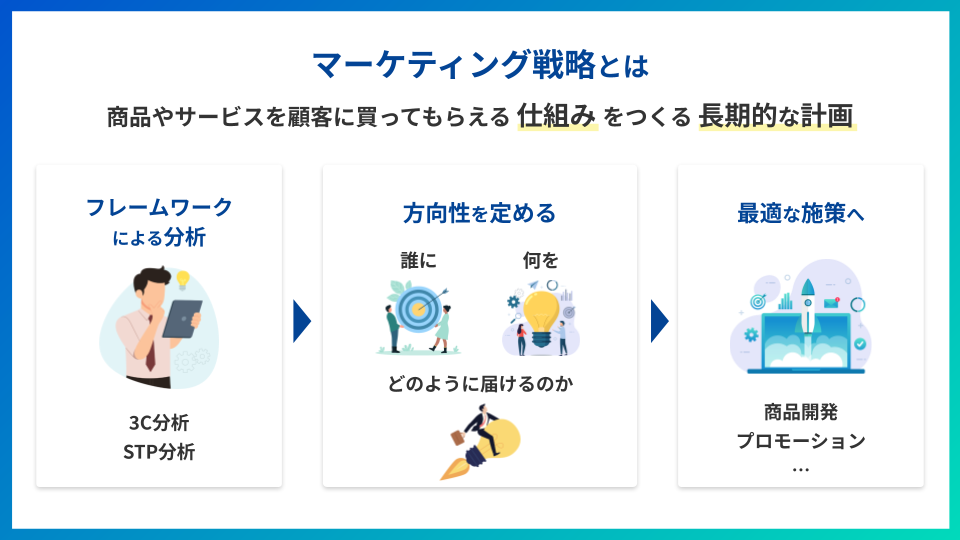

マーケティング戦略とは、企業が商品やサービスを顧客に買ってもらえる仕組みをつくる長期的な計画のことです。分かりやすく言えば、「誰に・何を・どのように届けるのか」を明確にし、企業の方向性を定める地図のような存在です。

近年は市場の変化が激しく、商品力だけで勝てる時代ではなくなっています。競合他社との差別化を図るには、まず市場をよく理解し、自社の強みを整理し、顧客のニーズとマッチさせなければなりません。

そのための道筋を描くのが、まさにマーケティング戦略の役割なのです。

具体的には「3C分析」「STP分析」「4P戦略」などのフレームワークを用いて、市場や顧客を把握し、自社にとって最適な立ち位置を見つけることが一般的です。上記を組み合わせて初めて、商品やサービスの設計や価格、プロモーションなどに一貫性を持ち最適な施策へと落とし込むことができるようになります。

「マーケティング戦略を考えるのは難しそう…。」というイメージがある方も少なくないと思いますが。マーケティング関連の本を読んだり、実践の現場を経験したりすることで誰でもマーケティング戦略を立案することは可能になります。こちらの記事ではマーケティングの勉強方法について解説していますので、参考にしてみてください。

マーケティング戦略の重要性

なぜマーケティング戦略はそこまで重要なのでしょうか。

理由の一つは「無駄な施策を減らし、効果的に動ける」点にあります。戦略がない状態では、やみくもに商品の機能を追加したり、担当者が思いつきで広告を打ったり、SNSを更新したりするだけになり、成果に結びつかないことが少なくありません。

一方で、戦略をきちんと設計している企業は、行動の一つひとつに目的があり、すべてがゴールにつながるよう設計されています。その結果、チーム全体の意思統一が図れるため、限られた時間や予算を効率的に使うことが可能です。

さらに、戦略は「社内での共通言語」にもなります。

例えば「誰をターゲットにするのか」が曖昧だと、営業担当と広報担当でアプローチが食い違うこともあります。しかし戦略があれば、全員が同じ顧客像を共有し、一貫した施策を実行できるのです。

大澤 要輔

大澤 要輔【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業のマーケティングを30社以上支援してきて分かったのは、マーケティングを成功させるには「量とスピード」が大事であり、特に中小企業は戦略によってこれらを両立させることが重要です。

戦略がないと、勝ち筋のない施策に無駄に予算をかけ、中小企業にとっては苦しい状況になります。そもそも「どういう量をこなせばいいのか」が分かっていればスピードが上がり、結果的に成功確率が上がります。

マーケティング戦略を立案することで得られる効果

マーケティング戦略を立てて動くことで、企業が得られる効果は数多くあります。

- 効率的な売り上げアップが狙える

- ターゲットのニーズに合わせた戦略が立てられる

- 自社のリソースを効果的に活用できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

効率的な売り上げアップが狙える

売上を伸ばすことは企業として大きな目標ですが、単に「売りたい!」気持ちだけで動いても、思うような成果は得られません。効率よく売上を増やすためには、やはり戦略的なアプローチが欠かせません。

例えば、ある飲食店が「とにかく集客を増やそう」とSNS広告を大量に出したとします。確かに一時的には来店が増えるかもしれませんが、ターゲットが不明確なままではリピーターにつながらず、長期的な利益には結びつきません。

逆に「20代女性のランチ利用」に絞り込んで戦略を立てれば、メニュー開発や内装、広告の打ち出し方まで一貫性が出て、結果的に効率よく売上を伸ばせます。

戦略があることで「誰に」「どんな価値を」「どのように提供するか」が明確になり、点で終わる施策ではなく、線でつながる成長戦略として成果を積み上げられます。

ターゲットのニーズに合わせた戦略が立てられる

現代の市場は多様化しており、「万人受けする商品」よりも「特定のニーズに刺さる商品」が選ばれる傾向が強まっています。そのため、ターゲットのニーズを的確に捉えた戦略づくりが欠かせません。

マーケティング戦略では、3C分析やSTP分析といったフレームワークを活用して「どんな顧客を狙うのか」を明らかにします。例えば、自社の商品が「健康志向の30代女性」に響くと分かれば、その層が共感するメッセージや媒体を選ぶことが可能です。

このようにターゲットを具体的に設定することで、施策全体の精度が高まり、無駄のないアプローチができます。

また、ニーズに寄り添った戦略は顧客満足度を高めるだけでなく、口コミや紹介などの二次的な効果も期待できます。顧客に「これは自分のための商品だ」と感じてもらえれば、自然とファンが増え、ブランド力向上にもつながるでしょう。

自社のリソースを効果的に活用できる

自社のリソースを効果的に活用できるのもメリットの1つです。

企業には「時間」「人材」「資金」などの限られた資源があります。マーケティング戦略を立てることで、その資源をより効果的に配分できるのです。

例えば、人的リソースが限られている中小企業であれば、全方位的にマーケティングを行うのは難しいでしょう。しかし戦略があれば「自社に合ったチャネルはSNSよりも検索広告だ」と判断し、最小の労力で最大の効果を目指せます。

また、戦略は「投資の優先順位」を決める指針にもなります。

新規顧客獲得に注力するのか、既存顧客のリピート率を高めるのか、商品やサービスの質を高めるのか、価格を変化させるのかなど、企業が取り組むことができるマーケティング施策は多くあります。マーケティング戦略が曖昧な状態で施策を打つと、結果的に時間もお金も無駄になりかねません。

明確な戦略を持つことで、リソースの最適配分が可能になり、持続的な成長を実現できるのです。

特に、リソースの少ない中小企業においてはマーケティング戦略を策定し投資の優先順位を決めなければ、競合との競争に勝つことは難しいでしょう。こちらの動画で中小企業向けの集客方法について徹底解説していますので、合わせて参考にしてください。

マーケティング戦略を立案する際に役立つフレームワーク13選

マーケティング戦略を立案する際には、フレームワークの存在が欠かせません。ここでは、マーケティング戦略を立案する際に役立つフレームワークをご紹介します。

| フレームワーク | 特徴 |

| 3C分析 | 自社・競合・顧客の3視点から市場環境を整理し、差別化ポイントを発見できる |

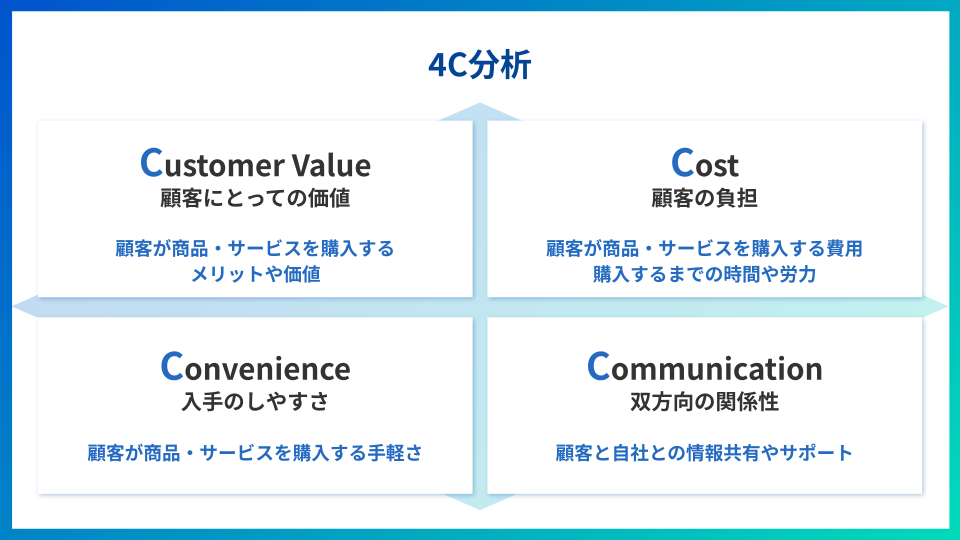

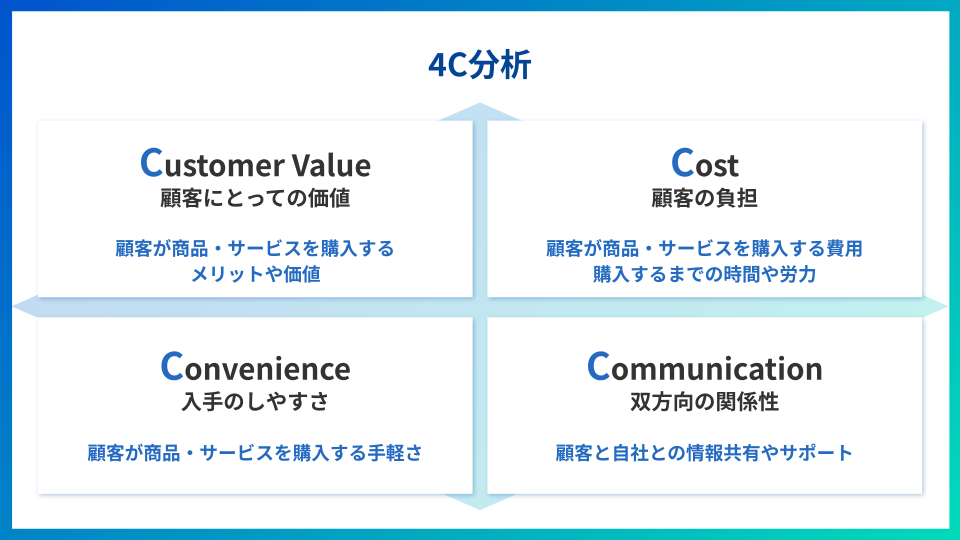

| 4C分析 | 顧客・競合・コスト・能力に焦点を当て、需要と供給のバランスを考える |

| 4P分析 | 商品・価格・流通・プロモーションの4要素を総合的に設計する基本フレームワーク |

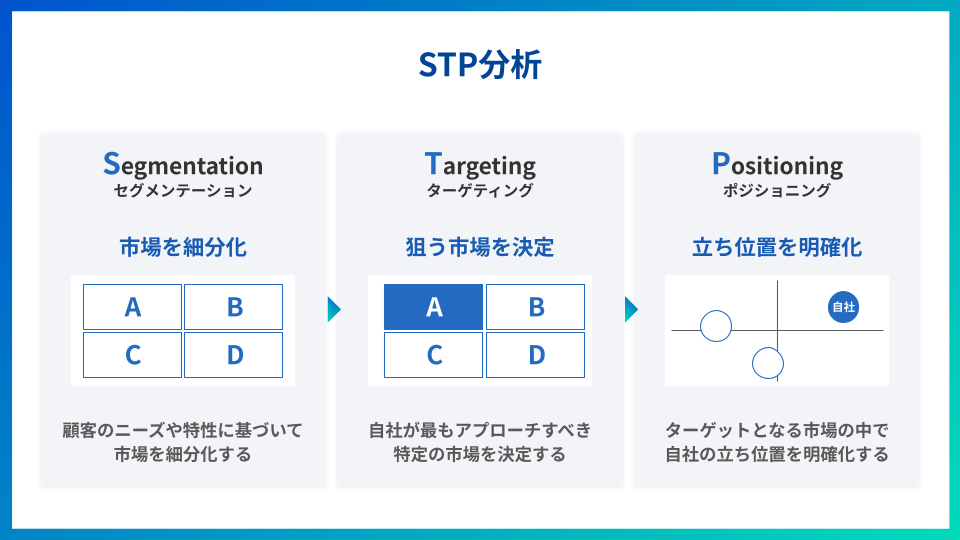

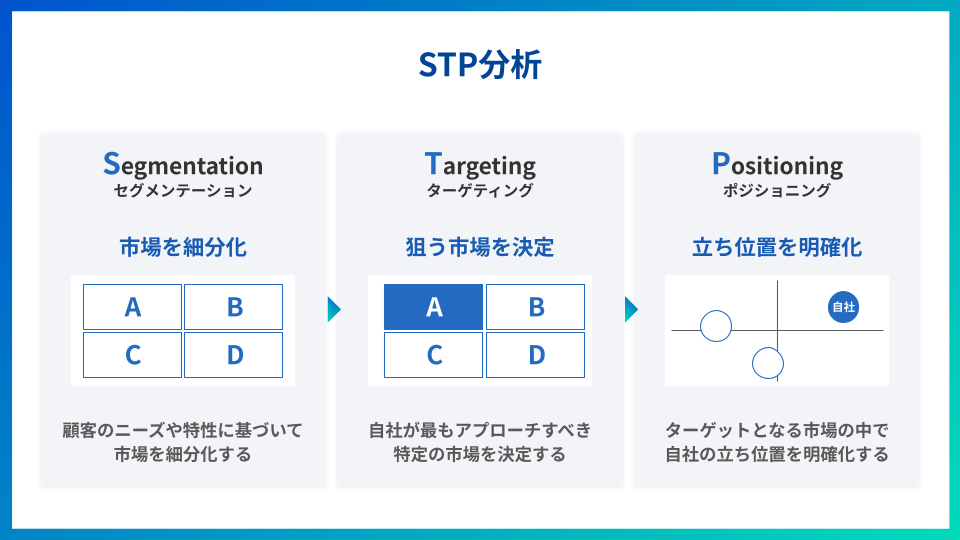

| STP分析 | 市場を細分化し、ターゲット層を絞り込み、自社の立ち位置を明確化する |

| SWOT分析 | 強み・弱み・機会・脅威を整理し、クロス分析で戦略の方向性を導く |

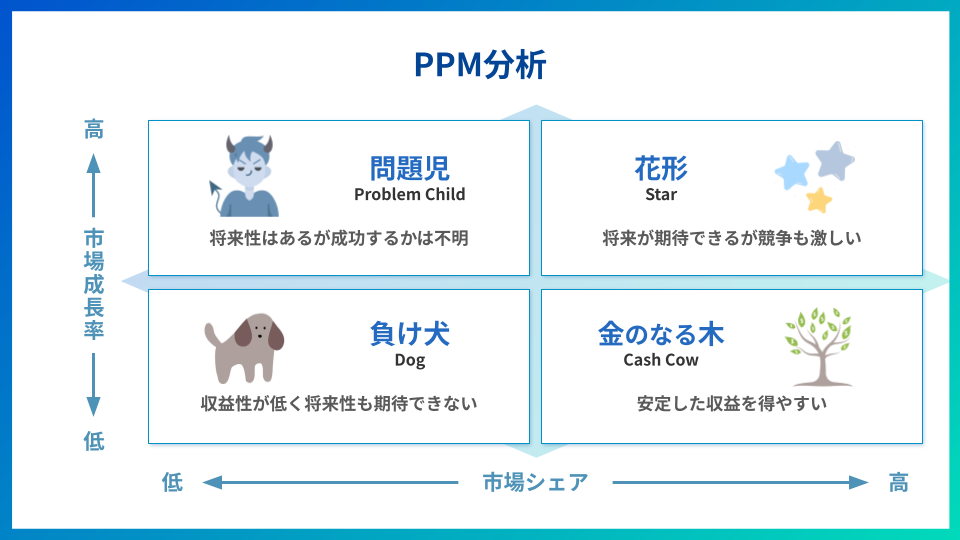

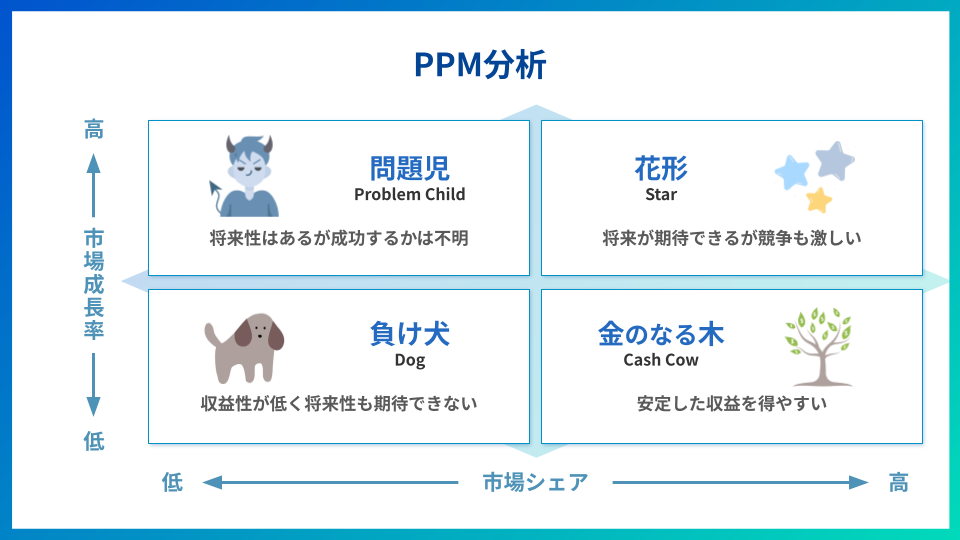

| PPM分析 | 事業を市場成長率とシェアで分類し、投資配分の優先度を見極める |

| PEST分析 | 政治・経済・社会・技術の4要素から外部環境を俯瞰し、機会やリスクを評価する |

| AIDMA分析 | 顧客の購買心理を段階的にモデル化し、広告・販促の設計に役立つ |

| VRIO分析 | 自社資源を価値・希少性・模倣困難性・組織体制で評価し、持続的競争優位を判断 |

| バリューチェーン分析 | 企業活動を分解して付加価値やコスト構造を明確化し、改善や差別化に活かす |

| ファイブフォース分析 | 業界の収益性を5つの力(競合・新規参入・代替品・買い手・売り手)で分析する |

| コホート分析 | 顧客をグループ化して行動推移を分析し、リテンションや定着率改善に活用する |

| ロジックツリー | 課題を階層的に分解して整理し、原因特定や解決策立案に役立つ |

①3C分析

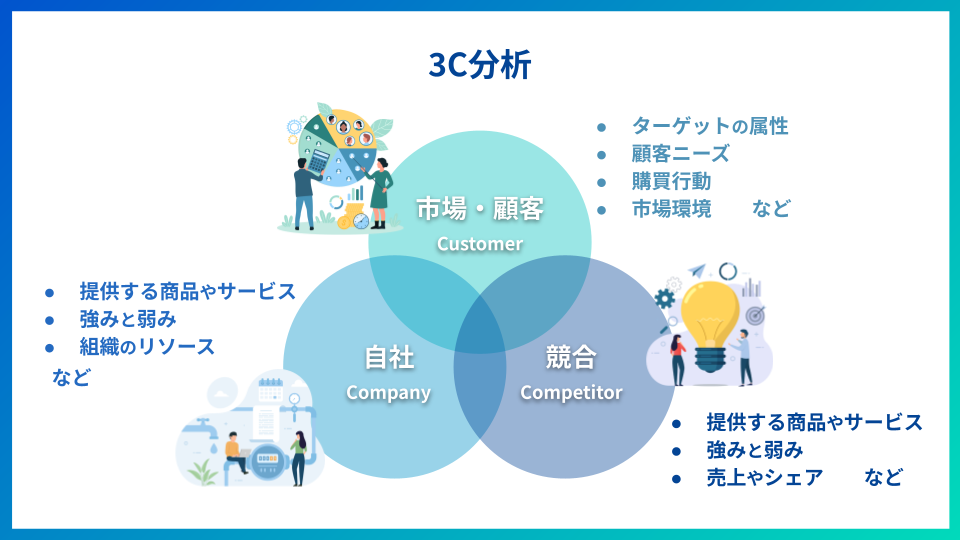

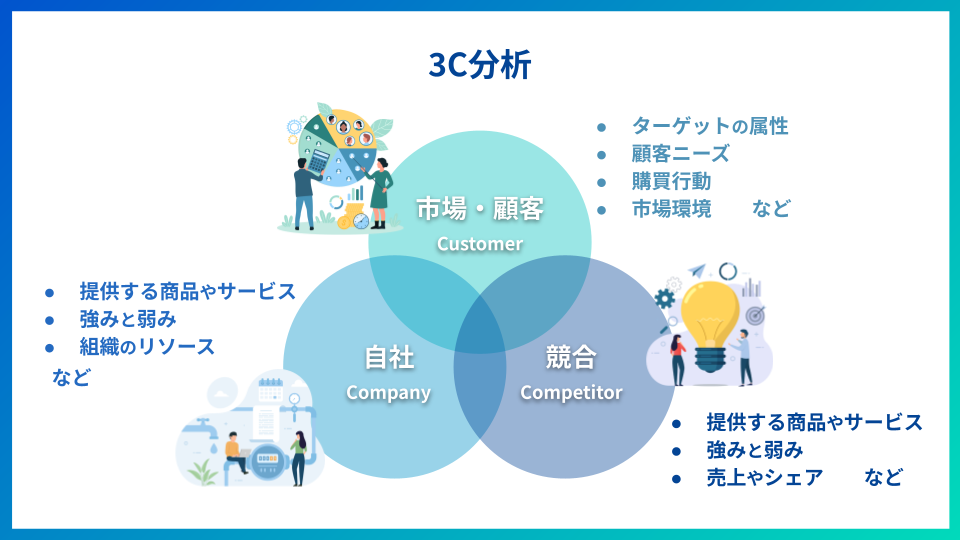

マーケティングの古典的フレームワークの一つ、3C分析は「Company(自社)」「Competitor(競合)」「Customer(顧客)」の3つを一貫して見ることで、戦略の土台を築く手法です。

大前研一氏が提唱した分析で、自社の強み・弱みと顧客ニーズ、競合状況の交点に戦略の着眼点を見つけ出せる点が魅力です。例えば、「顧客が価値を感じつつ、競合が対応しにくい領域はどこか?」などの観点で差別化ポイントの発見につながります。

マーケティング戦略で基本となる3C分析ですが、慣れていないとうまく情報を整理したり分析したりすることが難しいことも。こちらの記事では3C分析を行うタイミングや分析のポイントについて詳細に解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

②4C分析

4C分析は、従来の4Pではなく、「Customer(顧客)」「Competition(競合)」「Cost(コスト)」「Capabilities(能力)」を分析することでより顧客視点でマーケティング戦略が考えられます。

特に顧客視点と競合、そしてコスト構造を踏まえ、自社の提供能力との整合性を検討できることが特徴です。顧客の需要に沿った合理的な価格設定や、自社の強みを活かした能力配置を考えるときに有効です。

③4P分析

マーケティングの基本とされる4P分析は、「Product(商品)」「Price(価格)」「Place(場所/流通)」「Promotion(プロモーション)」の4つを軸に戦略を考えるフレームワークです。

商品やサービスの魅力を最大限に伝えるための仕掛けや、適切な価格設定、流通手段、販促施策をバランスよく設計する枠組みとして、中長期的な戦略構築に欠かせません。実施の際はこの4つの要素が相互作用する点を意識することが重要です。

④STP分析

STP分析とは「Segmentation(セグメンテーション)」「Targeting(ターゲティング)」「Positioning(ポジショニング)」の3ステップで市場を切り分け、顧客層を絞って自社の立ち位置を明確にするプロセスです。

例えば、「健康志向の20代女性」をターゲットに設定したとします。STP分析は、上記の層でナンバーワンになるための価値訴求を設計するなどの具体的な方向性を描くのに優れた手法です。戦略の精度を高めたいときにも有効です。

⑤SWOT分析

SWOT分析は、社内のStrength(強み)・Weakness(弱み)、外部環境のOpportunity(機会)・Threat(脅威)を整理するフレームワークです。

まず自社と市場の現状を網羅的に把握し、その後「強み×機会」などを組み合わせたクロス分析で戦略の方向性を見つけます。例えば、自社の技術力(強み)を活かして、新市場(機会)へ進出する道筋を設計できます。

⑥PPM分析(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPM分析(別名ボストン・マトリックス)は、事業や商品のポートフォリオを「市場成長率」と「市場シェア」で「花(スター)・金のなる木・問題児・負け犬」に分類し、投資の優先度を視覚化する手法です。

成長分野に集中すべきか、利益確保のために成熟分野を維持すべきかの判断をサポートし、中長期的なリソース配分を導くのに適しています。

⑦PEST分析

PEST分析は、外部環境の「Political(政治)」「Economic(経済)」「Social(社会)」「Technological(技術)」の4要素から市場を俯瞰するフレームワークです。

政治の規制、景気動向、消費トレンド、技術革新などのマクロ視点を整理することで、事業戦略の基盤となる環境を理解できます。特に新市場の参入リスクや機会を見極めるときに役立ちます。

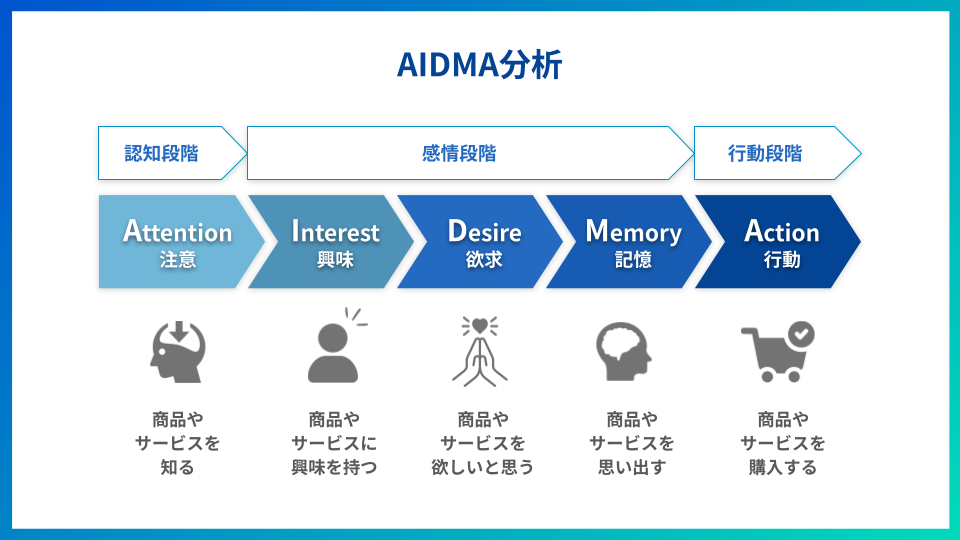

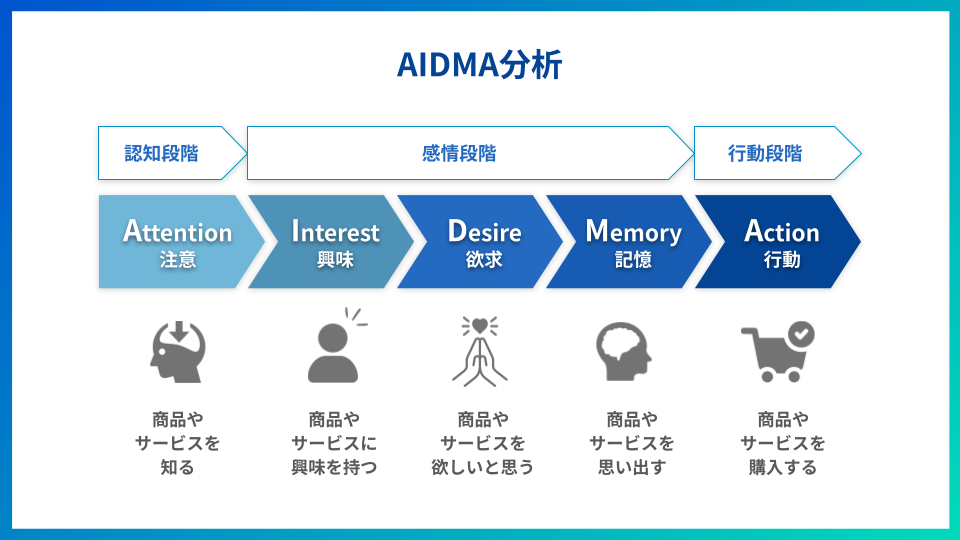

⑧AIDMA分析

AIDMA分析は、顧客が製品やサービスを知ってから購入に至るまでの心理的プロセスを段階ごとに整理する手法です。

「Attention(注意)」「Interest(興味)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」の5つのステージを経て、顧客の意思決定が進む流れを可視化します。

マーケティング施策では、各段階で離脱が発生しやすいポイントを特定し、それに合わせた広告表現や販促の設計を行うことが重要です。

⑨VRIO分析

VRIO分析は、自社の保有する資源や能力を「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織の活用体制)」の4つの観点で評価し、持続的な競争優位性を判断するフレームワークです。

価値のある資源が希少で、競合企業が模倣できず、さらに組織が効果的に活用できる場合、企業にとって長期的な強みとなります。

上記の分析を通して、経営資源の中でどの領域に重点的に投資すべきかを明確化できるため、戦略的な意思決定の基盤となります。

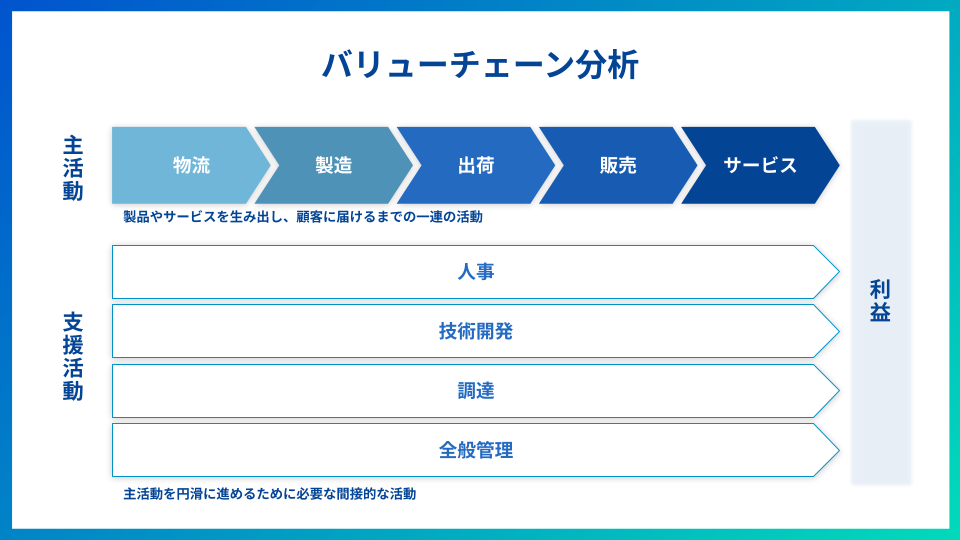

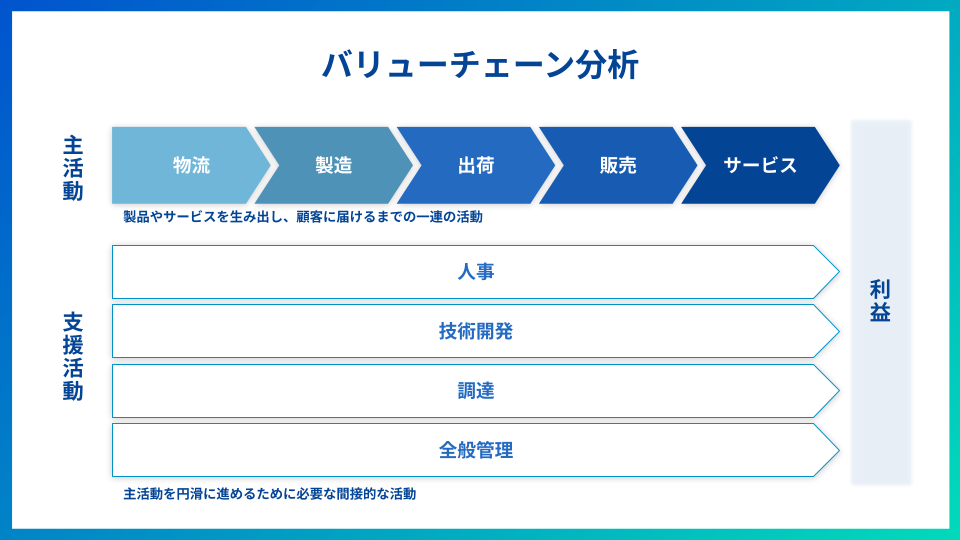

⑩バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、まず企業の活動を「原材料調達」「製造」「物流」「販売」「アフターサービス」などのプロセスに分解します。そして、プロセスごとでどの程度付加価値を生み出しているか、あるいはコストを発生させているかを明確化する手法です。

各プロセスを可視化することで、効率改善の余地や競合との差別化ポイントを発見しやすくなります。例えば、以下のような具体策を導き出すことが可能です。

- 製造工程での無駄を削減する

- 物流のスピードを上げる

- サービスで顧客満足度を向上させる など

戦略的投資の優先順位を決めたり、競争力を強化したりする際の判断材料として有効なフレームワークです。

⑪ファイブフォース分析(Porter’sFiveForces)

ファイブフォース分析は、マイケル・ポーター氏が提唱した業界分析の手法で、業界の収益性や競争構造を理解するために用いられます。

「新規参入の脅威」「既存競合間の敵対関係」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」の5つの力を分析し、企業が直面する外部環境の厳しさや機会の把握が可能です。

ファイブフォース分析は、特に価格戦略や差別化戦略、参入可否の判断などに役立ちます。

例えば、新規参入の障壁が低い市場ではコスト優位性を重視し、買い手の交渉力が強い場合はブランド力や付加価値を高める施策を検討する、などの具体的な戦略策定に活用できます。

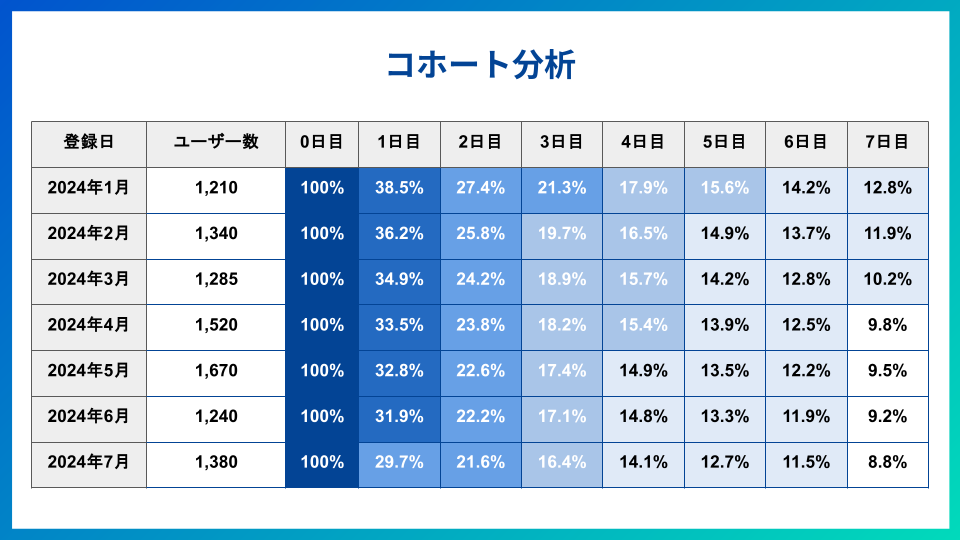

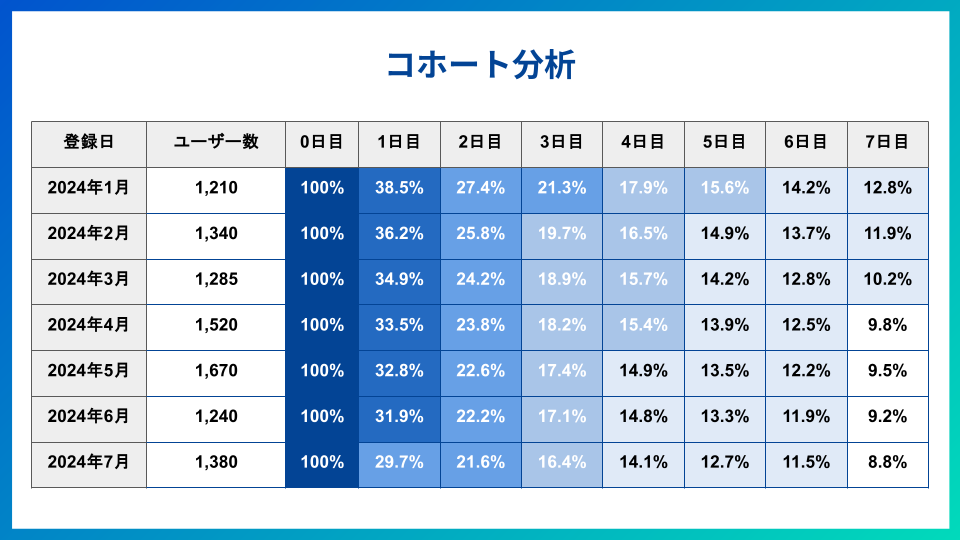

⑫コホート分析

コホート分析は、顧客を「ある期間に登録したグループ」などの共通条件で分類し、行動や利用状況の推移を追跡する手法です。

特にサブスクリプション型サービスやWebサービスで活用される分析手法で、「どのタイミングで顧客が離脱しやすいか」「どのグループが長期的に定着しているか」を明らかにできます。

リテンション施策やセグメント別マーケティングの設計が容易になるため、効率的に顧客維持や売上向上につなげることが可能です。また、定期的なデータ更新を行い、傾向を見極めることで、改善施策の優先順位も明確化できます。

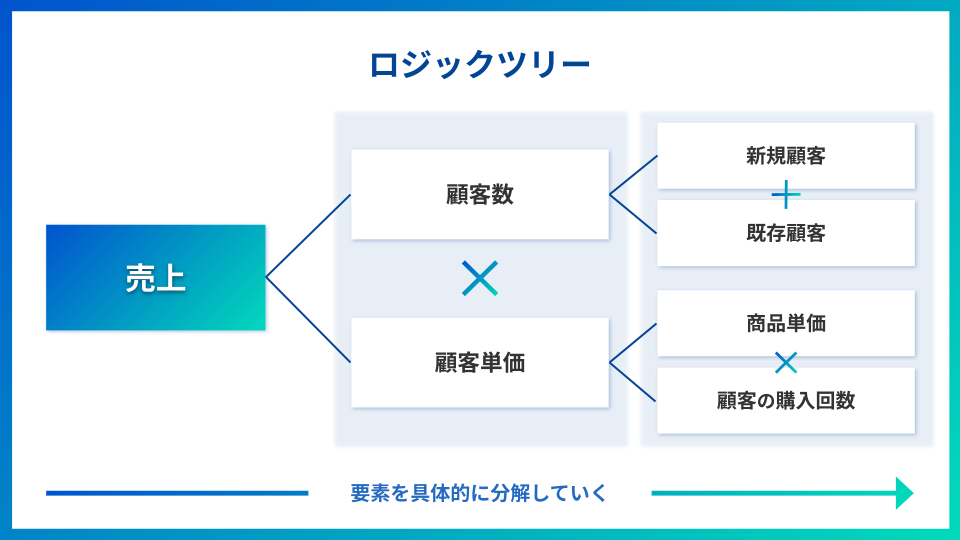

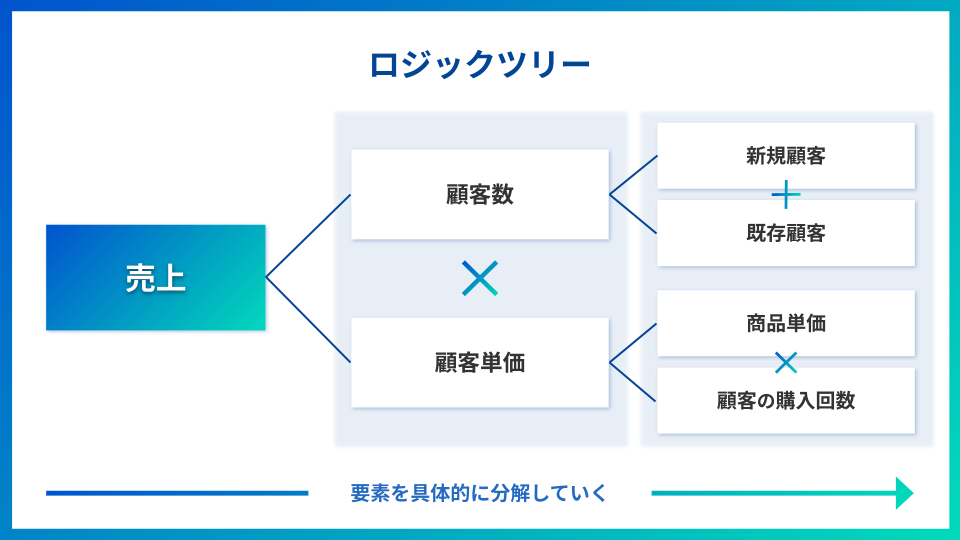

⑬ロジックツリー

ロジックツリーは、課題や目標を「幹→枝→葉」の階層構造で整理するフレームワークです。目的に応じて「Whatツリー」「Howツリー」「KPIツリー」などの形式を用い、課題の因果関係や必要な施策を視覚化します。

例えば「売上を伸ばすには何が必要か?」というテーマを掲げたとします。ロジックツリーを活用すると、具体的な要因や改善策を明確にできるため、戦略立案や実行計画に有効です。

また、チームでの共有が容易になり、意思決定や進捗管理もスムーズになります。課題の整理と打ち手の明確化を同時に行える点が大きなメリットです。

マーケティング戦略に活用できるフレームワークについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

フレームワークは大事ですが、フレームワークを使ってドツボにハマる人も多い印象です。

フレームワークを使って考えると、フレームワークのことしか考えられなくなるケースがあります。フレームワークは各事業の状況をすべて反映しているものではないため、思考が狭くならないように注意が必要です。

正しいフレームワークの使い方は、「考えていることをフレームワークに当てはめてみて、検討漏れがないかに気が付く」というものです。

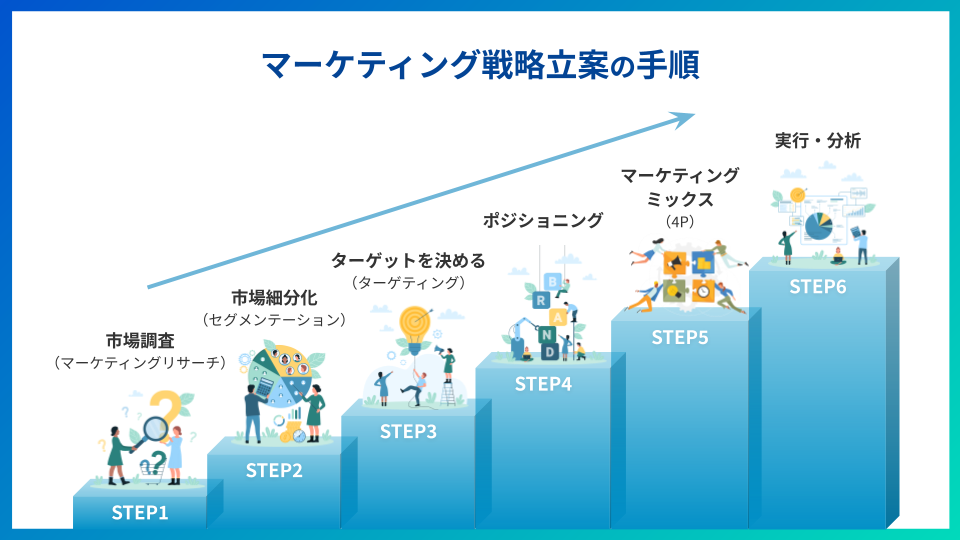

マーケティング戦略立案の手順

企業が安定的に成果を出すためには、優れた商品やサービスを提供するだけでは不十分です。競合が多い市場の中で、いかに自社の魅力を伝え、顧客の心をつかむかが重要になります。

そのために必要となるのが「マーケティング戦略の立案」です。感覚や経験だけに頼らず、段階ごとに体系的な手順を踏むことで、戦略はより実行可能性の高いものになります。

以下では、マーケティング戦略を立案する際の手順を6つのステップに分けて解説します。

- 市場調査(マーケティングリサーチ)

- 市場細分化(セグメンテーション)

- ターゲットを決める(ターゲティング)

- ポジショニング

- マーケティングミックス(4P)

- 実行・分析

マーケティング戦略を立案・策定する手順や、各プロセスごとのポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

1.市場調査(マーケティングリサーチ)

最初のステップは「市場を知ること」です。市場調査は、いわば戦略の土台づくりにあたります。

調査の方法には、統計データを使った定量調査と、インタビューや観察による定性調査があります。

例えば、新しい化粧品を発売する場合、顧客が求めている成分や価格帯をデータで把握し、さらに「なぜその商品を手に取りたいと思うのか」を深掘りする必要があります。

市場調査を疎かにすると、せっかく優れた商品を開発しても「顧客が求めていない価値」を押し付ける結果になりかねません。競合の強みや弱みも含め、現状を冷静に把握することが、その後の戦略を左右する大きなカギです。

2.市場細分化(セグメンテーション)

市場調査で得た情報を基に、顧客を共通点ごとに分類するのがセグメンテーションです。例えば、年齢層や性別、ライフスタイル、購買行動などを軸に分ける方法があります。

例えば同じ「スポーツ用品市場」でも、日常的に運動する人と、年に数回しか運動しない人ではニーズがまったく異なります。

セグメンテーションを行うことで「すべての人に売ろうとする」非効率なマーケティングから脱却でき、ターゲットに合った施策の実行が可能です。

さらに、利益性や将来の成長性が高いセグメントを見極めることで、効率よく資源を配分できるのも大きなメリットです。

3.ターゲットを決める(ターゲティング)

細分化した市場の中から、自社の強みとマッチし、成果を出しやすい層を選ぶのがターゲティングです。ターゲティングで大切なのは「できるだけ明確に顧客像を描くこと」です。

例えば「20代女性」では曖昧ですが、「都市部に住む20代後半の会社員で、美容に関心が高く、SNSで情報収集をする女性」などのペルソナを作成すると、施策の方向性が一気にクリアになります。この際に、できれば頭の中だけではなく実際の顧客データなどを元に作成すると効果的です。

ターゲットを絞り込むことに不安を感じる経営者は少なくありませんが、むしろ幅広く狙うほど訴求はぼやけるため、顧客の心には届きません。限られたターゲットに「自分のための商品だ」と感じてもらう方が、結果的に売上につながりやすくなります。

4.ポジショニング

ターゲットを決めたら、その層に対して自社がどのような立ち位置を築くかを明確にするのがポジショニングです。

例えばコーヒー市場では、「スターバックス=体験価値」「セブンカフェ=手軽で高品質」「ブルーボトル=こだわり派向け」などのように、各ブランドが異なる位置を占めています。

自社が「どのように見られたいのか」を決め、競合との差別化を打ち出すことがポイントです。

ポジショニングは、顧客の記憶に残るブランド体験を設計する作業でもあります。「安さで勝負するのか」「品質で勝負するのか」「特別感を演出するのか」など、方向性をはっきりさせることで、戦略全体の軸がぶれなくなります。

5.マーケティングミックス(4P)

ポジショニングを明確にしたら、具現化するためにマーケティングミックスを設計します。マーケティングミックスは、以下の4つの要素から成り立っています。

- Product(商品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販促)

例えば「高級感を売りにするブランド」であれば、上記の4つには以下のように当てはまります。

| Product(商品) | 高品質な素材を使用する |

| Price(価格) | 価格はあえて高めに設定する |

| Place(流通) | 販売チャネルは百貨店や専門店を中心にすら |

| Promotion(販促) | ブランドストーリーを重視する |

逆に「低価格と利便性」が武器なら、以下のように当てはまります。

| Product(商品) | シンプルな商品設計 |

| Price(価格) | 大量生産でコストを抑える |

| Place(流通) | スーパーやECで手軽に購入できる体制を整える |

| Promotion(販促) | 広告では価格の安さを前面に出す |

4Pは、顧客に対して一貫性のある価値を届けるための設計図です。ここで矛盾が生じると、顧客に混乱を与えてしまうため、全体のバランスを大切にすることが欠かせません。

6.実行・分析

戦略を立てたら、いよいよ実行フェーズに移ります。しかし、実行したら終わりではなく、結果を分析し、次に活かすことが何より重要です。

広告キャンペーンを打った場合、クリック率やコンバージョン率、売上の伸びなどを数値化して評価します。また、SNSでの反応や口コミなど、定性的なフィードバックも欠かせません。仮に期待した成果が出なかったとしても、それは失敗ではなく「改善のヒント」として活かせます。

この「実行→検証→改善」のサイクルを繰り返すことで、戦略はより精度を高め、持続的な成果を生み出せるようになります。

成果に繋がるマーケティング戦略を立案するためのコツ

マーケティング戦略を立案し成果に繋げるためにも、理解しておくべきコツが3つあります。

- 顧客理解を深める

- データを元に意思決定を行う

- 施策の実行を重視する

これらの3つのコツについて、具体的に解説していきます。

①顧客理解を深める

マーケティング戦略の根幹は、まず「顧客をどれだけ深く理解できているか」に尽きます。単にデータ上の属性ではなく、なぜその商品に価値を見出すのか、どんな場面でそれを求めているのか、などの心理や生活背景にまで踏み込むことで、戦略はグッと実務的かつ刺さるものになります。

逆に、実際の顧客と向き合わずに、頭の中だけで顧客を想像してマーケティング活動を行っても、うまくいかない可能性が高くなります。顧客インタビューを行ったり、BtoB企業の場合は実際に顧客と商談を行ったりして、顧客理解を深めていきましょう。

②データを元に意思決定を行う

感覚や経験に頼りすぎると、ブレのある施策になりがちです。一方で、データを活用すればマーケティングの精度は格段に高まります。

顧客データや市場データ、競合調査などの情報を元に、マーケティング戦略を考え施策を実行し、効果測定をしながらPDCAを回していくことが大切です。

また、データは市場規模などの定量データだけでなく、ユーザーインタビューやアンケートなどを通じて収集した定性データを分析し活用していくことも大切です。

顧客理解の深化とデータによる裏打ちがセットになることで、「戦略が成功する精度」と「実行の再現性」が高まり、結果として成果に結びつきやすくなります。

③施策の実行を重視する

マーケティング戦略を立案することは大切ですが、それだけでは当然売上には繋がりません。戦略は施策の実行が伴って初めて効果が出るものです。立案した戦略はしっかりと施策を実行し成果を計測するところまでやり遂げましょう。

また、プロモーションや営業活動を行う中で顧客からのフィードバックが得られることも多くあります。変化の激しい昨今の市場環境では、まずは施策を試してみて顧客の反応を伺ってみることも大切です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

マーケティング戦略は作って終わりではなく、むしろ作ってからがスタートです。

特にマーケティング戦略を実行に移すうえで考えなければならないのが、その戦略を組織が実行することができるのかというポイントです。戦略を組み立てる段階で「実現可能性があるのか」というのを前提に考える必要があります。

どれだけ綺麗な絵を描いても、計画を実行できなければ、絵に描いた餅、机上の空論にしかなりません。

組織が実行できないケースには2つあり、リソースが足りないケースとスキルが足りないケースの2つがあります。この2つのうちのどちらかにハマっていると、実現したい戦略を実現できなくなってしまいます。

成功したマーケティング戦略の事例3選

ここからは、実際に成功したマーケティング戦略の事例を3つご紹介します。

任天堂

任天堂は、「世の中の人々の人々を笑顔にする」という一貫した理念を持っています。自社の事業に置き換えて考える場合も、まず「顧客にとっての本当の価値は何か」を軸に4Pを設計することが重要です。単に製品やサービスを提供するだけでなく、顧客体験を中心に据えることで、戦略の精度が高まります。

Product(商品)

任天堂では、独自の遊び体験を提供するハードウェアとソフトウェアの開発に注力しています。家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機、ソフトタイトルなど、それぞれの製品が「誰でも楽しめる遊び」をコンセプトに設計されており、競合にはない独自の価値を提供しているのが特徴です。

また、ユーザーの声を反映したアップデートや新機能の追加など、顧客体験を中心に商品開発を進める仕組みも整えています。

Price(価格)

任天堂の製品は、ファミリー層を中心に手に取りやすい価格設定が行われています。家庭で楽しめる娯楽として、コストパフォーマンスを意識した価格設計を実施し、顧客が納得して購入できる価値を提供しています。

Place(流通)

任天堂は、家電量販店や玩具店、直営店舗など、多様な販路を通して製品を提供しています。また、近年ではオンラインでゲーム機から直接ソフトを購入できるようになっています。顧客が最も入手しやすい場所で購入できる環境を整えているため、幅広い層が自身に合った方法で購入できるようになっています。

Promotion(販売促進)

任天堂のプロモーションは、製品の楽しさや体験価値を伝える広告やイベントに重点を置いています。テレビCMやオンライン動画、体験型イベントなどを通して、製品がもたらす「遊びの楽しさ」を顧客に感じてもらうことを重視しています。

また、SNSや口コミによる自然な情報拡散も活用し、ブランド体験を強化しているのもポイントです。

スターバックス

スターバックスのブランドコンセプトは、「一杯のコーヒーとひとりのお客様、そしてコミュニティを通して、人々の心を豊かで活力あるものにする」という理念です。世界中で店舗を展開し、コーヒーと人との関わりを大切にしています。

Product(商品)

スターバックスでは、世界各国の文化や嗜好に合わせた商品開発を行っているのが特徴です。日本限定のメニューとして抹茶フレーバーや小さめのショートサイズを用意するなど、地域ごとのニーズに応えています。

また、顧客自身がドリンクを自由にカスタマイズできる仕組みを整え、時間や空間などの体験も商品の一部として提供しています。

Price(価格)

スターバックスのコーヒーは、安価なものでも1杯300円以上で、コーヒーチェーンの中では高価格帯です。これはブランドイメージの「高級感」を保つ戦略であり、ターゲットを明確に絞った価格設定になっています。

顧客は空間とドリンクを合わせた価値として料金を捉えるため、長時間の滞在を楽しめるのです。

Place(流通)

1号店は銀座に開店し、高級感を演出しつつ、顧客に手に取りやすい印象を与える立地戦略を採用しました。以降の店舗展開も、立地や店舗数にこだわり、ブランドイメージを維持しながら拡大を続けています。

Promotion(販売促進)

スターバックスはテレビCMをほとんど使わず、広告宣伝よりも店舗の外観や内装に投資することで空間の価値を高めています。顧客によるSNS投稿や口コミを通じて自然な宣伝効果を生み、信頼性の高い集客を実現しています。

ユニクロ

ユニクロは「LifeWear(ライフウェア)」をブランドコンセプトに掲げ、国内外問わず人気のグローバルアパレルブランドとして成長しています。

Product(商品)

ユニクロでは、人々が日常生活の中で快適に安心して着られる服作りを追求しています。「LifeWear」を軸に、シンプルで長く愛用できる高品質なアイテムを開発しています。

また、顧客のニーズを反映させる仕組みとして、自社アプリを通した会員制度でユーザーの声を収集し、商品づくりに活かしているのも特徴です。この施策により、顧客が本当に欲しいと感じる服を届けることが可能になっています。

Price(価格)

ユニクロでは、企画・生産・物流・販売までの一連の工程を自社で統合することで、無駄なコストを削減しています。また、世界中のあらゆる人々をターゲットに、高品質でありながら手に取りやすい価格帯を維持することに注力しています。

Place(流通)

ユニクロは海外店舗数が国内の約2倍に達しており、国際的な店舗展開によって幅広い顧客を獲得しています。加えてオンラインショップも積極的に活用し、多様な販売チャネルを駆使しています。

Promotion(販売促進)

プロモーションでは、シーズンごとに販売する商品の絞り込みを行い、テレビCMや広告、チラシなど複数の媒体を組み合わせて展開しています。商品の機能性を訴求するためにスポーツ選手を起用するなど、メッセージがターゲットに届きやすい工夫をしています。

まとめ

マーケティング戦略は、単なる販売促進の手段ではなく、企業の成長を左右する重要な指針です。市場調査からターゲット設定、ポジショニング、そしてマーケティングミックスの実行まで、一貫した流れで進めることで、自社の強みを活かしながら顧客に届く戦略を構築できます。

さらに、3C分析やSTP分析、SWOT分析などのフレームワークを活用すれば、客観的かつ体系的に状況を整理でき、意思決定の精度が高まります。データに基づいた施策の検証・改善を繰り返すことで、効率的な売上アップと長期的なブランド価値の向上も期待できるでしょう。

また、任天堂・スターバックス・ユニクロの事例から学べるのは、成功する戦略の背後には「顧客理解」と「ブランド理念の一貫性」があることです。それぞれの企業が顧客の心理やライフスタイルを的確に捉え、自社の強みと結びつけることで、他にはない独自のポジションを築いています。

中小企業にとっても、上記の考え方を自社の規模やリソースに合わせて応用することで、大きな成果につながる可能性があります。小さな一歩であっても、顧客を理解し、データをもとに改善を重ねる姿勢が戦略成功のカギです。

ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。

気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。