企業が安定して成長していくためには、ただ商品やサービスを提供するだけでは不十分です。変化の激しい市場環境の中で競合に勝ち抜き、顧客に選ばれ続けるためには、緻密に設計された「マーケティング戦略」が欠かせません。

しかし、いざ戦略を立てようとすると「何から始めればいいのか分からない」「手順通りに進めても成果につながらない」と悩む方も少なくありません。マーケティング戦略は一度立てて終わりではなく、調査・分析から施策の実行、そして改善までを一連のプロセスとして捉えることが重要です。

本記事では、マーケティング戦略策定の基本的なプロセスを分かりやすく解説します。

「マーケティング戦略をどう組み立てればよいか分からない」「成果が出る戦略の作り方を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

マーケティング戦略のプロセスとは?

マーケティング戦略を立てる際には、いくつかの基本的なプロセスを踏むことが重要です。

以下でも詳しく解説しますが、市場調査、顧客理解、戦略立案、施策実行、効果検証などが基本的な一連の流れです。

上記のステップを通して、企業は「誰に」「何を」「どのように伝えるのか」を明確化していきます。

ただし、マーケティング戦略のプロセスは一律ではなく、企業規模や業界の特性によって重視するステップやアプローチは変わってきます。

大企業であれば時間や人材の余裕を活かし、緻密な市場分析や複数パターンの戦略立案を行うことが可能ですが、中小企業ではすべての工程を完璧に進めるのは現実的ではありません。

そのため、自社にとって必要なプロセスを取捨選択し、柔軟に取り入れていく姿勢が重要です。

マーケティング戦略の概要についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。

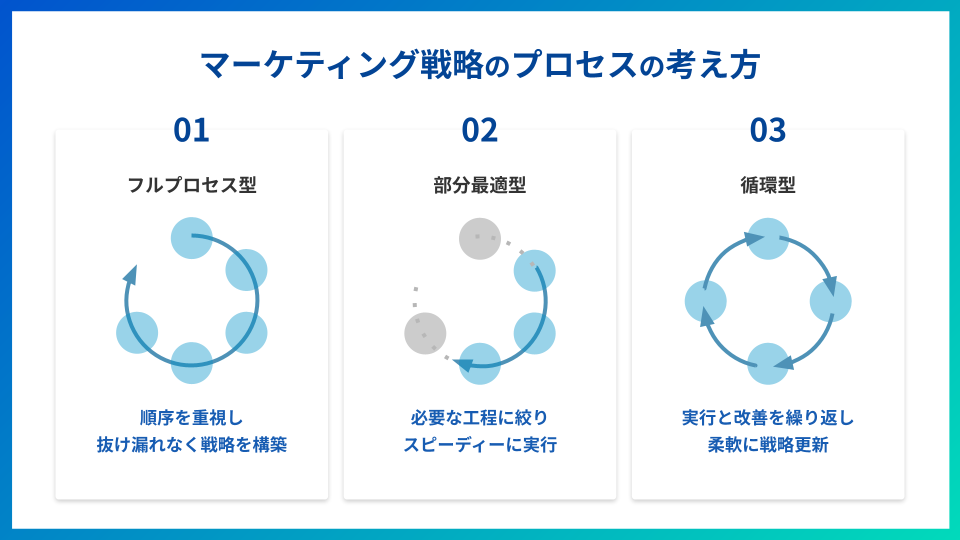

マーケティング戦略のプロセスの考え方

マーケティング戦略のプロセスには複数のアプローチが存在し、目的や置かれた状況によって選び方が異なります。代表的な考え方は以下の3つに分けられます。

- フルプロセス型

- 部分最適型

- 循環型

1.フルプロセス型(順序を重視するアプローチ)

一般的なのが、市場調査→顧客分析→ポジショニング→戦略立案→実行→効果検証の順序を踏む「フルプロセス型」です。

教科書的なプロセスでもあり、戦略をゼロから立ち上げる際や、大規模なプロジェクトに特に有効です。

例えば新規事業の立ち上げでは、まず市場環境をPEST分析やファイブフォース分析で調べ、その上でSTP分析によってターゲットを絞り込みます。さらに4P(製品・価格・流通・プロモーション)を設計し、統合的なマーケティング戦略を作り上げていきます。

フルプロセス型は順序立てて進められるため、戦略の抜け漏れが少なく、社内外の関係者に納得感を与える点でも効果的です。

一方で、フルプロセス型は時間と労力を要するため、スピードが求められる状況や限られたリソースしか持たない中小企業には必ずしも適しているとは限りません。競争が激しく市場が短期間で変化する場合には、すべての工程を終える前に環境が変わってしまうリスクもあります。

そのため、徹底した分析が可能な余裕のある場面に適したアプローチといえます。

2.部分最適型(必要なプロセスだけを選ぶアプローチ)

部分最適型は、必要なステップだけを重点的に行う方法です。特に中小企業やベンチャー企業、あるいは限られた人員でマーケティングを担当する組織に多く見られます。

例えば、すでに商品開発が終わっている企業であれば、今さら基本的な市場調査に時間を割くよりも、ペルソナ設計や販路拡大のためのプロモーション戦略に注力する方が実践的です。

あるいは、競合の多い市場では、詳細なポジショニング分析だけに時間をかけ、差別化戦略を先に固めるケースもあります。

部分最適型の利点は、スピード感を持って戦略を実行できることです。限られたリソースの中でより効果が期待できる部分に集中させることで、効率的に成果を出しやすくなります。

ただし注意点として、特定の工程を飛ばしたことで、ターゲット顧客の理解が不十分なまま施策を進めてしまうリスクがあります。そのため、取捨選択をする際には「どのプロセスを省略しても問題がないか」を見極めることが重要です。

3.循環型(PDCAに近いアプローチ)

循環型は一度だけ戦略を立てて終わらせるのではなく、分析→実行→検証→改善を繰り返し、戦略を継続的にアップデートしていくアプローチです。

現代の市場は変化がとても激しく、消費者のニーズや競合環境が短期間で移り変わります。そのため、数年前に立てた戦略をそのまま実行し続けるのは非現実的です。

循環型では、小さな施策を試し、その効果を数値で検証しながら改善していくため、柔軟性とスピード感を兼ね備えています。

特にデジタルマーケティングの分野では、循環型の考え方が主流です。

例えばSNS広告を出稿する場合、A/Bテストでクリエイティブを比較し、反応の良いものに予算をシフトするのは典型的な循環型の実践例です。

また、SEOやコンテンツマーケティングでも、記事公開後にアクセスデータを分析し、改善を繰り返すことが成功の鍵となります。

ただし循環型にも弱点があります。長期的な方向性を定めずに小さな改善ばかり繰り返すと、全体としての戦略がぶれてしまう危険性があるのです。

そのため、循環型を採用する際には、大枠となる戦略の軸を定めた上で小さな調整を繰り返し行うことが大切です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業のほとんどが部分最適型でマーケティングの施策を進行する印象があります。

これは、商品・サービスが十分に検討され、市場で勝ち残れる状態にあり、かつ集客後のセールス体制も整っている場合に初めて機能します。これらができていないのに集客だけ最適化しても、当然集客もできず、売上も立たない最悪の状態になります。

マーケティング戦略を立案する手順

ここからは、マーケティング戦略を立案するプロセスを順を追ってご紹介します。

- 市場調査

- セグメンテーション

- ターゲティング

- ポジショニング

- マーケティングミックス

- 目標設定

- 実行と分析

- 必要に応じて修正

今回は一般的な方法でもあるフルプロセス型を解説します。

1.市場調査

市場調査は、マーケティング戦略の出発点です。自社の製品やサービスがどのような市場環境に位置しているのかを把握するために、以下の視点で情報を収集・分析します。

| PEST分析 | 政治(Politics)、経済(Economics)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの外部環境要因が市場に与える影響を評価する |

| 3C分析 | 自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)の3つの視点から市場を分析し、自社の強みや弱み、機会や脅威を明確にする |

| SWOT分析 | 自社の内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を導き出す |

上記の分析を通して、市場の動向や競争状況、顧客のニーズを把握し、戦略の基盤を築いていきます。

2.セグメンテーション(市場細分化)

市場調査で得られた情報を基に、市場を細分化します。セグメンテーションは、顧客の多様なニーズに対応するために重要なステップです。以下の方法で市場を分類します。

| 地理的要因 | 地域、都市、気候など |

| 人口統計的要因 | 年齢、性別、所得、職業など |

| 心理的要因 | ライフスタイル、価値観、興味など |

| 行動的要因 | 購買行動、使用頻度、ブランドロイヤルティなど |

セグメンテーションを行うことで、異なるニーズを持つ顧客群を特定し、それぞれに適した戦略を立案することが可能となります。

3.ターゲティング(標的市場の選定)

セグメンテーションで得られた市場の中から、自社がより効果的にアプローチできるターゲット市場を選定します。ターゲティングの際には、以下の要素を考慮しましょう。

| 市場の規模と成長性 | ターゲット市場の規模や将来的な成長性を評価する |

| 競争環境 | 競合他社の存在や競争の激しさを分析する |

| 自社のリソースと能力 | 自社がターゲット市場に対して提供できる価値やリソースを確認する |

| 市場のアクセスのしやすさ | ターゲット市場へのアクセスの容易さやコストを検討する |

上記の要素を総合的に評価し、自社の強みを活かせる市場を選定します。

4.ポジショニング(市場での位置づけ)

ターゲット市場が決定したら、次に自社の製品やサービスが市場でどのように位置づけられるかを明確にします。ポジショニングは、顧客の心に自社のブランドや製品をどのように認識させるかを定義する重要なステップです。

| 差別化要因の特定 | 自社の製品やサービスが競合とどのように異なるか、独自の価値を明確にする |

| ポジショニングマップの作成 | 価格や品質、機能などの軸で自社と競合の位置を視覚的に示す |

| メッセージの策定 | ターゲット市場に対して伝えるべき価値提案やメッセージを明確にする |

効果的なポジショニングを行うことで、顧客の認知や購買意欲を高められます。

5.マーケティングミックス(4P)

マーケティングミックスは、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販売促進(Promotion)の4つの要素を組み合わせて戦略を立案するフレームワークです。

| 製品戦略(Product) | 顧客のニーズに合った製品やサービスの開発、品質、デザイン、機能などを決定する |

| 価格戦略(Price) | ターゲット市場の価格感度や競合の価格を考慮し、適切な価格設定を行う |

| 流通戦略(Place) | 製品やサービスを顧客に届けるための流通チャネルや販売網を構築する |

| 販売促進戦略(Promotion) | 広告、販売促進、パブリシティなどの手段を通じて、顧客に製品やサービスを認知させ、購買を促進する |

上記の要素を統合的に考慮し、ターゲット市場に最適な戦略を構築します。

6.目標設定

マーケティング戦略を実行する前に、具体的な目標を設定します。目標設定は、戦略の方向性を明確にし、進捗を測定するための指針となります。

| SMARTの原則 | 目標は具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限が設定されている(Time-bound)べき |

| 定量的目標 | 売上高、利益率、市場シェア、顧客獲得数などの数値目標を設定する |

| 定性的目標 | ブランド認知度、顧客満足度、ロイヤルティなどの質的目標を設定する |

明確な目標を設定することで、戦略の効果を測定し、必要な調整を行えます。

7.実行と分析

戦略が決定したら、次に実行に移ります。実行段階では、計画に基づいて具体的なアクションを起こし、結果を分析します。

| アクションプランの作成 | 具体的な施策や担当者、スケジュール、予算などを明確にする |

| リソースの配分 | 人的、物的、財務的リソースを適切に配分し、実行体制を整える |

| 進捗のモニタリング | 実行中の進捗状況を定期的に確認し、問題があれば早期に対処する |

| 効果の分析 | 実行した施策の効果を定量的・定性的に評価し、目標達成度を確認する |

実行と分析を通して、戦略の有効性を検証し、改善点を特定します。

8.必要に応じて修正

実行と分析の結果を踏まえ、戦略や施策を修正することが重要です。市場環境や顧客のニーズは常に変化するため、以下のように柔軟に対応する必要があります。

| PDCAサイクルの活用 | 計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを繰り返し、戦略を継続的に改善する |

| フィードバックの活用 | 顧客や従業員からのフィードバックを収集し、戦略に反映させる |

| 市場の変化への対応 | 競合の動向や市場の変化に迅速に対応し、戦略を調整する |

継続的な修正と改善により、マーケティング戦略の効果を最大化できます。

マーケティング戦略の各プロセスで役立つフレームワーク一覧

マーケティング戦略を考える際は、フレームワークの活用が欠かせません。

以下でマーケティング戦略の各プロセスで役立つフレームワークを一覧でまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 工程 | フレームワーク | 特徴 | 活用できる場面 | メリット | デメリット |

| 市場調査・環境分析 | PEST分析 | 政治・経済・社会・技術の外部環境を把握 | マクロ環境の変化を考慮した長期戦略立案 | 外部要因を体系的に整理できる | 自社要因や競合の細部までは分析できない |

| 市場調査・環境分析 | 3C分析 | 市場・競合・自社の3要素を整理 | 市場全体の立ち位置を理解 | バランスよく現状を把握できる | 分析の粒度が粗くなりがち |

| 市場調査・環境分析 | ファイブフォース分析 | 業界の収益性を5つの力で評価 | 新規参入や業界構造の強み・弱みを検討 | 参入リスクを事前に把握できる | 実務レベルで細かく使いづらい場合もある |

| ターゲット設定 | ペルソナ分析 | 理想的な顧客像を具体化 | 商品・サービスのターゲット明確化 | 顧客視点で戦略を考えやすい | 設定が曖昧だと現実と乖離する |

| ターゲット設定 | デシル分析 | 売上を顧客ごとに10分割し重要層を把握 | 既存顧客の価値分析 | 優良顧客層に注力できる | 新規市場開拓には活用しにくい |

| ポジショニング | STP分析 | 市場細分化・ターゲティング・ポジショニング | 自社の強みを活かす立ち位置の決定 | 差別化ポイントを明確にできる | データや調査が不足していると不正確になる |

| ポジショニング | ポジショニングマップ | 軸を設定して自社と競合を視覚化 | ブランドイメージや強みを可視化 | 一目で差別化が把握できる | 軸の設定次第で結論が変わる |

| 戦略設計 | 4P分析 | 製品・価格・流通・販促の戦略を設計 | マーケティング施策の骨組みづくり | シンプルで活用しやすい | 顧客視点が弱い |

| 戦略設計 | 4C分析 | 顧客・コスト・利便性・コミュニケーション | 顧客中心の施策設計 | 顧客ニーズに直結する施策を立てやすい | 具体施策に落とすのが難しい |

| 戦略設計 | SWOT分析 | 強み・弱み・機会・脅威を整理 | 事業戦略や商品企画 | 内外環境を整理し戦略立案に直結 | 分析が主観的になりやすい |

| 実行 | AIDMAモデル | 消費者行動を「認知~購買」まで段階化 | マス広告や店頭販促 | 消費行動の流れを整理できる | デジタル時代にはやや古典的 |

| 実行 | AISASモデル | 「検索・共有」を加えたデジタル時代の購買行動 | ECやSNS施策 | デジタル施策に最適 | マス広告やオフライン施策による行動は考慮しにくい |

| 効果測定・改善 | KPIツリー | 目標達成に必要な指標を分解 | 施策ごとの効果測定 | ゴールに向けた進捗管理が容易 | 設計が複雑になりがち |

| 効果測定・改善 | PDCAサイクル | 計画・実行・評価・改善の循環 | マーケティング全体の改善 | 継続的な改善活動が可能 | 計画段階で止まりやすい |

| 効果測定・改善 | OODAループ | 観察・方向付け・決定・行動を高速で回す | 変化の激しい市場対応 | スピード重視の戦略に強い | 長期的な戦略構築には不向き |

マーケティング戦略で活用できるフレームワークについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

マーケティング戦略の各プロセスで失敗しないコツ

マーケティング戦略は単に施策を打つだけでは成果につながりません。

ここでは、マーケティング戦略の各プロセスで失敗しないための7つのコツを解説します。

中小企業から大手企業まで、どの規模でも実践できる内容なのでぜひ参考にしてください。

①戦略を立案する目的を明確化する

戦略を立案する際に重要なのは、目的を明確にすることです。目的が曖昧だと、どの施策を優先すべきか迷い、リソースが分散してしまいます。

例えば、目的が『新規事業を立ち上げる』のか、『既存事業の売上を向上させる』のかによって、取るべき施策や重点を置く指標は大きく異なります。

新規事業の場合は市場調査やビジネスモデルの検証、初期顧客の獲得が優先される一方で、既存事業の強化であれば顧客単価の引き上げやリピート率の改善、販路の拡大などの施策が求められることも。

さらに、目的を数値化して明確にすることも有効です。例えば、新規事業なら『1年以内に◯万人のユーザーを獲得する』、既存事業なら『年間売上を前年比◯%増加させる』などの具体的な数値目標を設定することで、戦略の実行後に成果を客観的に評価でき、改善の方向性も見えやすくなります。

社内での意思統一や外部パートナーとの協働でも重要な指針となるため、目的はしっかり明確にしておきましょう。

②最低限の競合調査や市場調査を怠らない

戦略の精度を高めるには、競合や市場の情報を把握することが重要です。

競合の価格戦略や販路、商品ラインナップを理解することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。

また、PEST分析や3C分析を活用すると、市場環境や消費者動向、競合状況を体系的に整理することが可能です。

中小企業の場合、すべてのデータを網羅的に集めることは難しいため、公開されている統計情報や業界レポート、競合のWEBサイト情報などを活用して主要な情報だけ押さえるだけでも十分です。

市場調査を怠るとターゲット設定や戦略設計で大きな誤差が生じ、施策が失敗するリスクが高まります。

③データを見るだけではなく顧客の声を聞く

数字だけに頼ると、顧客の本音や潜在ニーズを見落とす危険があります。

アンケートやヒアリング、インタビューなどで顧客の声を直接収集し、データ分析と組み合わせることが重要です。

例えば売上データだけの場合、人気商品はわかりますが、「どこが不便なのか」「どの点を改善してほしいか」などはわかりません。

上記のような定性情報を活用することで、施策がより実践的かつ顧客目線に沿ったものになります。

顧客の声を反映させることで、単なる数値目標ではなく、顧客満足度やブランド価値の向上も目指せます。

④最初から完璧な戦略を立てようとしない

マーケティング戦略は、完璧さを追求すると柔軟性を失いがちです。

市場や顧客は常に変化しており、初回の戦略のままうまく進み続けられるケースは稀です。

初期段階では仮説ベースで戦略を立て、実行しながら微調整していきましょう。

完璧を目指して時間をかけすぎるよりも、最低限の計画で早く施策を試し、PDCAサイクルで改善していく方が効果的です。特にデジタルマーケティングを活用することで、市場や顧客から素早くフィードバックを受けながら戦略や戦術を最適化していくことができるようになります。

小規模なテストを繰り返すことで、失敗リスクを最小化しつつ学習効果も高まるでしょう。

⑤仮説の立案と検証を素早く行う

マーケティング戦略では、仮説を立てて実際に検証することが成功の鍵です。

仮説とは「この施策を行えば、こういう結果が出るはず」という予測であり、A/Bテストやユーザーテストを通して検証します。

例えば、広告文やLPの改善案を複数作り、どれがより成果を出すかを比較するなどです。

重要なのは、検証結果をすぐ次の施策に反映することです。素早いPDCAサイクルを回すことで、限られたリソースでも最大限の成果を上げられます。

また、数字だけでなく顧客の行動や心理に基づいた仮説の立案を行いましょう。

⑥広告やSNSなどのマーケティング手法やトレンドにとらわれ過ぎない

最新のマーケティング手法やSNS施策は魅力的ですが、流行に振り回されると戦略の本質を見失います。例えば、ニュース記事などでTikTokやInstagramでの成功事例が注目されていても、自社のターゲット層がそれらを利用していなければ真似をしても意味がありません。

手法の選択は「目的達成に直結するか」の視点で判断しましょう。トレンドを参考にしつつ、自社のターゲットやリソースに合った施策を優先することで、効果的かつ効率的な戦略が立てられます。

流行を追うだけの施策は長期的な成果につながりません。

⑦状況に応じて専門家に相談する

自社だけで戦略を立てるのが難しい場合は、外部の専門家に相談するのも有効です。

Webマーケターやコンサルタントは、豊富な事例や最新の知見を持っており、戦略設計を効率化できます。

特に新規事業や初めてのマーケティング戦略立案時は、経験豊富な第三者の意見を取り入れることでリスクを低減できるでしょう。

また、専門家は自社の強みや課題を客観的に評価し、改善策や戦略案を具体的に提示してくれます。

自社だけでは見落としやすいポイントを補完することで、戦略の精度が格段に向上します。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業の経営者からマーケティングに関する相談は日夜受けていますが、「あまりにも楽観的だな」と思われていると正直感じます。

そして、楽観的に考えてうまくいかなかった場合、誰かのせいにする傾向があるため、失敗の泥沼にはまります。

マーケティングの取り組みで失敗したくないなら(どうせ大なり小なり失敗しますが)、楽観シナリオ、通常シナリオ、悲観シナリオの3種類を必ず作って、現実的に物事を見ていくべきです。また、改善ありきという思考でやっていかないと、マーケティング活動は継続できません。

マーケティング戦略立案プロセスの具体例

最後に、マーケティング戦略立案プロセスの具体例をご紹介します。

- BtoC

- BtoB

上記の2つに分けてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

BtoC企業の場合

ここでは、架空の化粧品ブランドを例に、BtoC企業のマーケティング戦略立案プロセスを見ていきましょう。

- 市場調査

化粧品市場の動向を調べた結果、20〜30代の女性の間で「環境にやさしいオーガニック化粧品」への関心が高まっていることが分かりました。また、既存の大手ブランドに対して「成分が不透明」「価格が高い」などの不満を持つ層が一定数存在することも明らかになりました。 - セグメンテーションとターゲティング

市場を「エシカル消費を重視する若年層」「価格に敏感な学生」「ブランド志向の高所得層」などに細分化しました。その中から「ナチュラル志向でSNSを積極的に活用する20〜30代女性」をメインターゲットに設定しました。 - ポジショニング

「環境にやさしく、成分が分かりやすいオーガニック化粧品」というブランドの立ち位置を明確にし、既存の大手ブランドとの差別化を図りました。 - マーケティングミックス(4P)

- Product(製品):植物由来成分を中心に配合し、パッケージもリサイクル可能な素材を使用。

- Price(価格):大手ブランドよりやや低価格に設定し、購入しやすさを重視。

- Place(流通):自社ECサイトとSNS経由の販売を中心に展開。

- Promotion(販促):InstagramやTikTokでインフルエンサーを起用し、口コミを広げる戦略を採用。

- 実行と効果測定

SNSキャンペーンを実施した結果、フォロワー数が増加し、売上も想定以上の伸びを示しました。顧客アンケートからは「価格が手頃で続けやすい」「成分表示が分かりやすい」などの評価が集まり、戦略の有効性が確認されました。

このように、BtoC企業では「顧客の感情やライフスタイル」に寄り添ったプロセス設計が特に重要となります。

BtoB企業の場合

次に、架空のITソリューション企業を例に、BtoB企業のマーケティング戦略立案プロセスを見ていきましょう。

- 市場調査

中堅製造業を対象にヒアリングを行ったところ、「DXを進めたいが社内にIT人材が不足している」という課題を抱えている企業が多いことが判明しました。また、競合のサービスは導入コストが高く、中小企業が手を出しにくい状況も確認されました。 - セグメンテーションとターゲティング

市場を「大手製造業」「中堅製造業」「中小企業」に分け、IT人材不足が顕著でありながら導入余地のある「中堅製造業」をターゲットに設定しました。 - ポジショニング

「コストを抑えつつ、導入から運用まで伴走型でサポートするDXソリューション企業」というポジションを打ち出しました。 - マーケティングミックス(4P)

- Product(製品):業務効率化に特化したクラウドシステムと、導入支援コンサルティングをパッケージ化。

- Price(価格):初期費用を抑え、月額課金型で導入しやすい価格設定。

- Place(流通):営業担当による直接提案と、オンラインセミナーを活用。

- Promotion(販促):展示会や専門誌、ウェビナーを通じてリードを獲得し、マーケティングオートメーションを使って顧客を育成。

- 実行と効果測定

リード獲得後のナーチャリング施策を強化した結果、成約率が向上しました。さらに、既存顧客からの紹介案件も増加し、顧客満足度の高さが新たな営業機会につながっています。

BtoB企業の場合は「合理性・投資対効果」を重視する顧客が多いため、数値的な裏付けや長期的な信頼関係の構築が大きなポイントです。

まとめ

マーケティング戦略のプロセスは「市場調査」から「施策の実行・改善」まで、一見すると複雑に感じるかもしれません。しかし、重要なポイントは自社の目的に合わせて柔軟に活用することです。

BtoC企業であれば消費者の感情や購買行動のスピード感に合わせた施策が重要になり、BtoB企業では長期的な信頼構築が鍵となります。どちらの場合も、単に理論をなぞるだけでなく、実際の顧客の声や市場の変化を捉えながら改善を繰り返すことが成功への近道です。

ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。