マーケティング戦略を立てる際、「どこから手をつければいいのか」と悩む方は少なくありません。そのようなときに役立つのが、分析や施策立案を体系的に整理できる「フレームワーク」です。

フレームワークを活用することで、複雑な市場環境をわかりやすく捉えられ、効率的に戦略を導き出せます。本記事では、マーケティングでよく使われるフレームワークを取り上げ、それぞれの特徴や活用方法などを解説します。

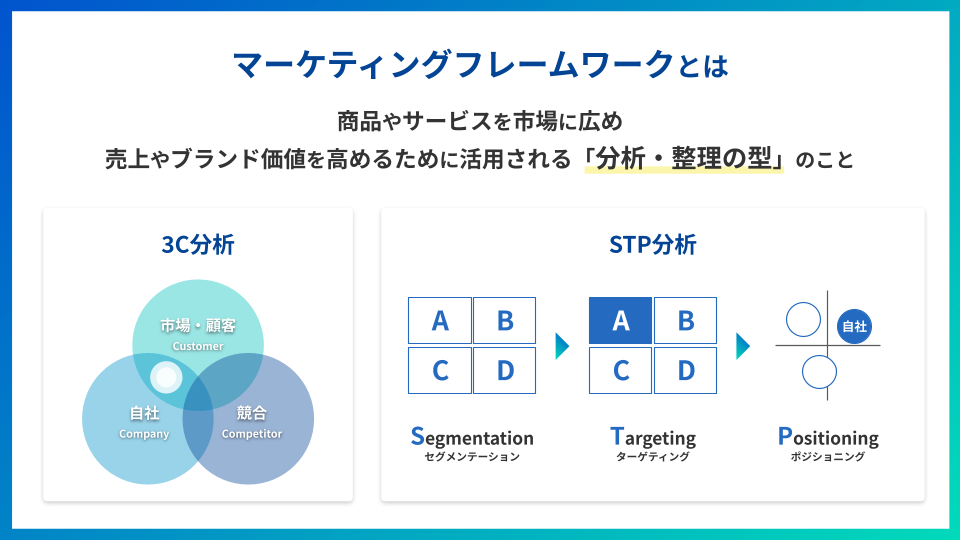

マーケティングフレームワークとは

マーケティングフレームワークとは、自社の商品やサービスを市場に広め、売上やブランド価値を高めるために活用される「分析・整理の型」のことです。企業が抱える課題や市場環境を的確に把握するには、感覚や経験だけでは限界があります。そこで役立つのが、一定の視点や切り口に沿って情報を整理するフレームワークです。

例えば、「3C分析」では「顧客・競合・自社」という三つの観点から状況を整理でき、「STP分析」では「市場を細分化し、ターゲットを選び、ポジショニングを決める」という戦略設計が可能です。

フレームワークを使うことで、複雑な情報を抜け漏れなく整理し、判断材料として活用できます。

マーケティングの現場では、商品開発や販売戦略の策定、広告施策の検討などの幅広いシーンでフレームワークが用いられます。単なる理論ではなく、チームの共通言語としても機能するため、効率的な意思決定や実行に直結するのが大きな特徴です。

フレームワークを決める前に、まずはマーケティング戦略についてしっかり理解しておく必要があります。以下の記事でマーケティング戦略に関して詳しく解説しているので、参考にしてください。

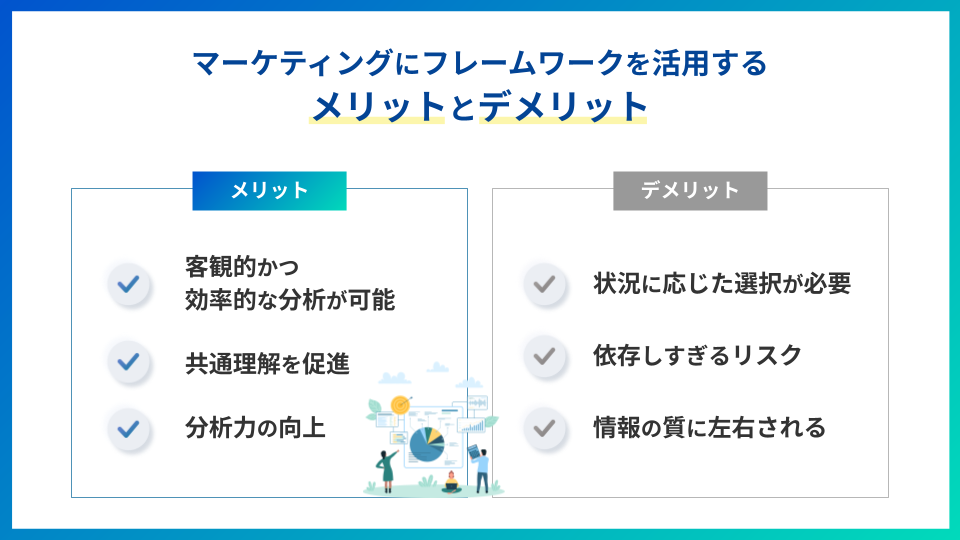

マーケティングフレームワークのメリットとデメリット

マーケティングにフレームワークを活用することにはメリットも多いですが、少なからずデメリットもあります。ここからはメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

メリット

1. 客観的かつ効率的な分析が可能

フレームワークを活用する大きなメリットは、情報を短時間で体系的に整理できる点です。市場や競合の動向、自社の強み・弱みなどの複雑な要素も、一定の枠組みに落とし込むことで全体像を把握しやすくなります。

経験や勘に頼るのではなく、客観的な視点で状況を分析できるため、意思決定の精度が高まります。

2. 共通理解を促進

フレームワークは分かりにくい情報を「見える化」するツールの一つです。整理された形で情報を提示することで、専門知識の有無にかかわらずチーム全体で共通認識を持ちやすくなります。

例えば、SWOT分析であれば「強み」「弱み」「機会」「脅威」に分類するだけで、自社を取り巻く状況を誰もが理解しやすくなります。会議やディスカッションの効率も向上し、方向性を早期に一致させられます。

3. 分析力の向上

フレームワークを継続的に使うことで、マーケティング担当者自身のスキル向上にもつながります。繰り返し実践することで「どの情報が重要か」「どの視点が抜けやすいか」などの感覚が養われ、分析の質が高まっていきます。

単なるチェックリストではなく、思考の型を鍛えるトレーニングの役割も果たすのがメリットです。

デメリット

1. 状況に応じた選択が必要

デメリットとしてまず挙げられるのは、状況に応じたフレームワーク選びが求められる点です。例えば、BtoBビジネスであれば購買意思決定のプロセスを重視する分析が有効ですが、BtoCでは消費者行動やトレンドを捉える枠組みのほうが効果的です。

一つのフレームワークに固執するのではなく、複数を組み合わせる柔軟さが欠かせません。

2. 依存しすぎるリスク

フレームワークはあくまで「道具」であり、万能ではありません。型に当てはめるだけでは説明できない事象や市場特有の事情も多々あります。

過度に依存すると「フレームワークに沿っているから正しい」といった誤った安心感を生みかねません。実際には、定量データや現場の感覚を含めた多角的な視点での判断が重要です。

3. 情報の質に左右される

いかに優れたフレームワークを使っても、入力する情報が不正確であれば意味がありません。古いデータや限られた視点で集めた情報に基づけば、導き出される結論も偏ってしまいます。

また、分析そのものが目的化し、「使うことに満足して実行につながらない」などの落とし穴もあります。フレームワークは実践に活かしてこそ価値を発揮する点を忘れないようにしましょう。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

フレームワークを使うと確かに網羅的に考えられたり、抜け漏れなく考えられたりとメリットは多くあります。一方で一番に考えなければならないのは、どういうお客様に買ってもらいたいのか、どうすればお客様に受け入れてもらえるかという点です。 また、お客様は合理性だけでは商品を購入しません。そのため、フレームワークを元に戦略の仮説を立てた後は、現場でその仮説が正しかったか確かめにいく必要があります。これらの過程がないと成果には繋がらない点に注意しましょう。

マーケティング戦略に活用できるフレームワーク一覧

ここでは、マーケティング戦略に活用できるフレームワークをご紹介します。カテゴリーごとに分けてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

| カテゴリー | フレームワーク | 特徴・目的 |

| 市場分析に役立つ | 3C分析 | 市場環境を「顧客・競合・自社」の3視点で整理し、戦略の方向性を明確化 |

| PEST分析 | 政治・経済・社会・技術の外部環境を把握し、長期的な市場変化に対応 | |

| ファイブフォース分析 | 競合や代替品など5つの脅威を分析し、業界の収益性を判断 | |

| 行動トレンド分析 | 消費者の最新行動や市場動向を捉え、施策に反映するための分析 | |

| 自社分析に役立つ | SWOT分析 | 自社の強み・弱み・機会・脅威を整理し、戦略立案に活用 |

| VRIO分析 | 経営資源が競争優位性を持つかどうかを評価するフレームワーク | |

| バリューチェーン分析 | 活動プロセスを分解し、付加価値の源泉や改善点を特定 | |

| PPM分析 | 事業や商品を成長率と市場占有率で分類し、投資配分を検討 | |

| MECE | 「モレなく、ダブりなく」問題を整理する思考法 | |

| なぜなぜ分析 | 課題の真因を掘り下げ、解決策を導き出すための分析手法 | |

| 顧客理解に役立つ | 4C分析 | 顧客視点(価値・コスト・利便性・コミュニケーション)で製品やサービスを評価 |

| ペルソナ | 典型的な顧客像を設定し、施策や商品開発の方向性を明確化 | |

| デシル分析 | 顧客を購入金額順に10グループに分け、収益構造を把握 | |

| LTV分析 | 顧客1人あたりが生涯で生み出す利益を算出し、長期的施策に活用 | |

| コホート分析 | 顧客を取得時期や特性ごとに分け、継続率や行動の違いを分析 | |

| CTB分析 | Category・Taste・Brandの3観点から顧客嗜好を分類 | |

| 戦略立案・ポジショニングに役立つ | STP分析 | 市場をセグメント化し、ターゲットを決定し、ポジショニングを明確化 |

| 4P分析 | 製品・価格・流通・プロモーションの4要素から戦略を検討 | |

| 7P分析 | 4Pに「人・プロセス・物的証拠」を加えた拡張版マーケティングミックス | |

| 顧客行動・購買プロセス分析に役立つ | マーケティングファネル | 認知から購入までの段階を可視化し、離脱要因を特定 |

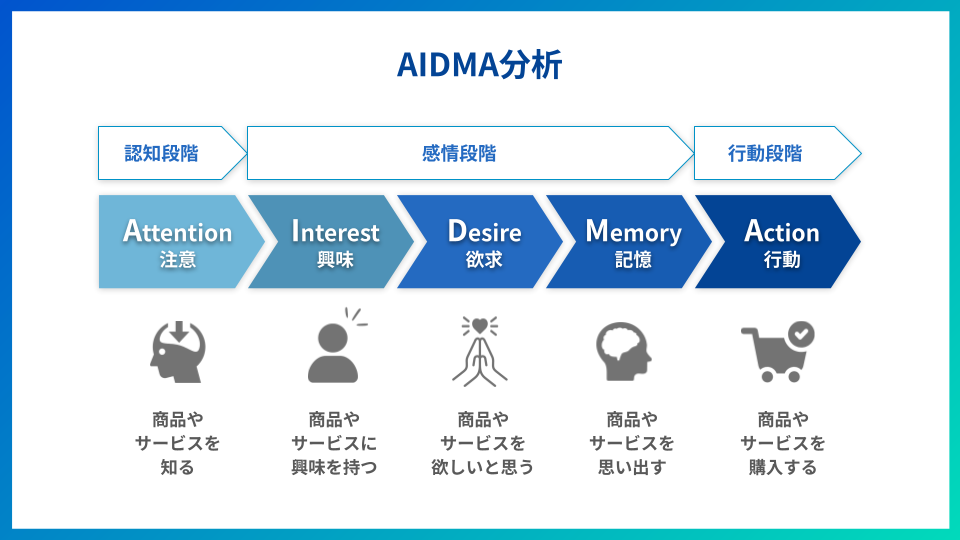

| AIDMA分析 | 注意・興味・欲求・記憶・行動という購買心理プロセスを整理 | |

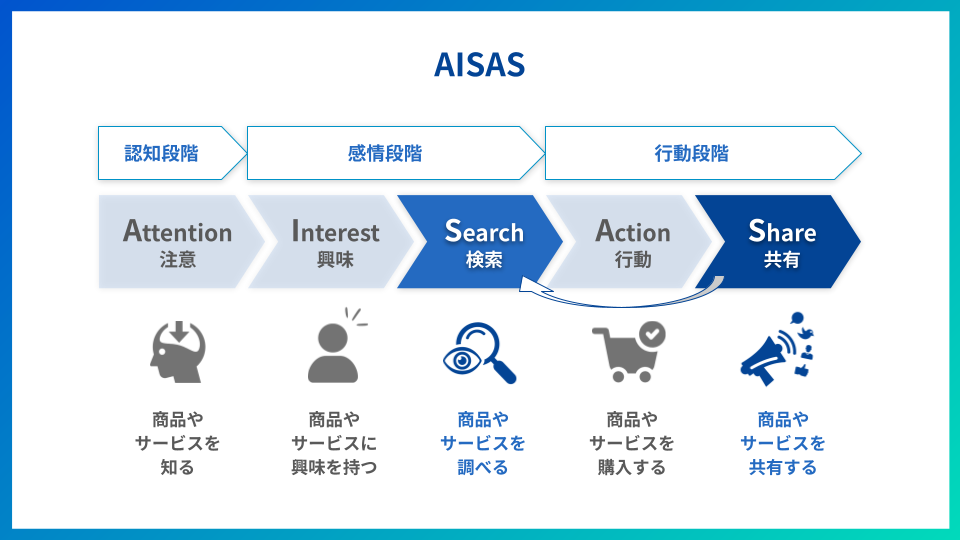

| AISAS | 注意・興味・検索・行動・共有で示すデジタル時代の購買行動モデル | |

| AISARE | AISASにリピート・推奨を加え、顧客のファン化を重視 | |

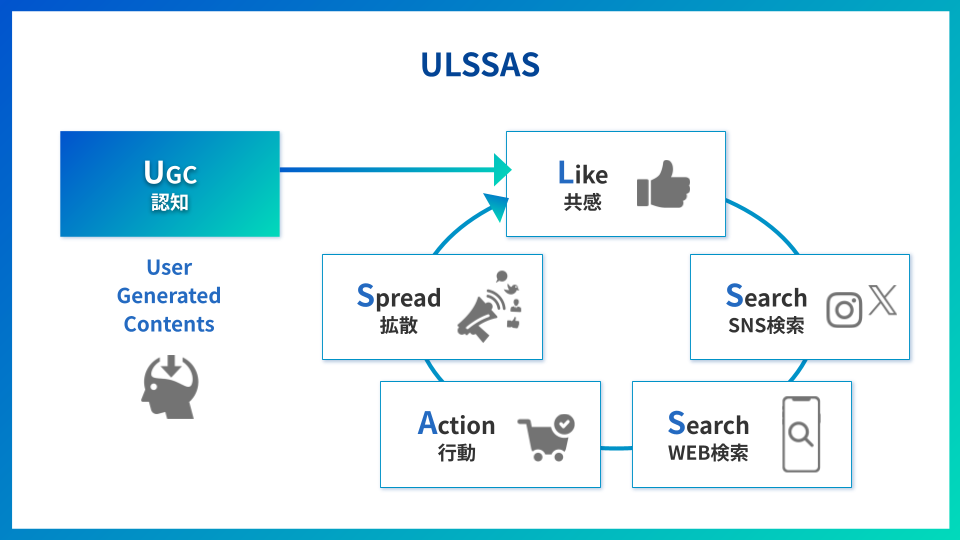

| ULSSAS | SNS時代の購買行動を「認知→共感→検索→拡散→行動→共有」で整理 | |

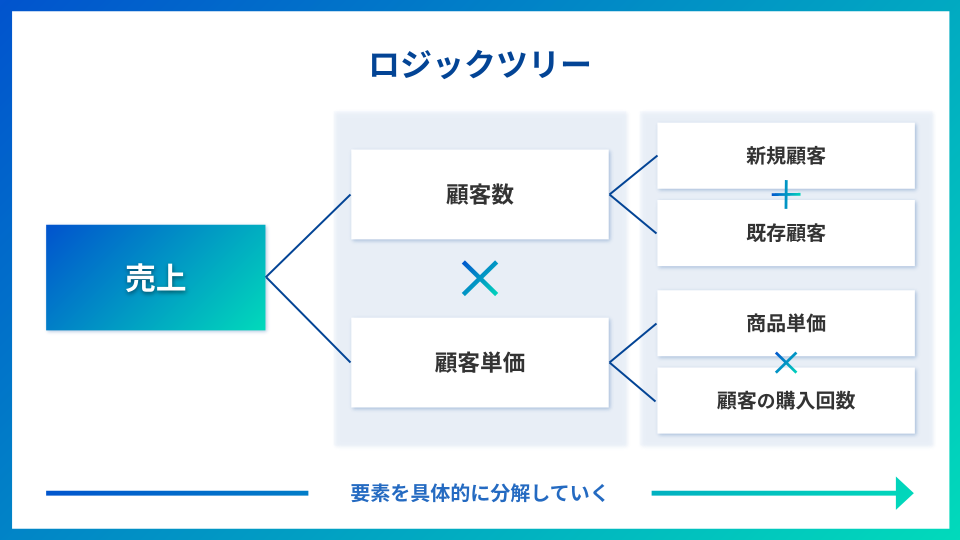

| 課題整理・ロジック設計に役立つ | ロジックツリー | 課題や目的を樹形図のように分解して整理する |

フレームワークをうまく活用するためにも、WEBマーケティングに関する知識が欠かせません。こちらの記事では、WEBマーケに力を入れたいと思った時にまずは何をすればよいのかがまとめてあります。こちらもご参考ください。

市場分析に役立つフレームワーク

市場分析に役立つフレームワークとは、企業を取り巻く外部環境や競合関係を多角的に把握し、ビジネスのチャンスやリスクを見極めるための分析手法です。

例えば、以下のフレームワークが挙げられます。

- 3C分析

- PEST分析

- ファイブフォース分析

- 行動トレンド分析

顧客のニーズや社会の変化、業界全体の構造など、自社の努力だけでは変えられない外部要因の理解に役立ちます。どの市場に参入するべきか、競合と差別化できるポイントはどこかを明確にできるのが特徴です。

新規事業や商品開発の方向性を決定する際に特に重要で、戦略の出発点を見つける役割を担います。

3C分析

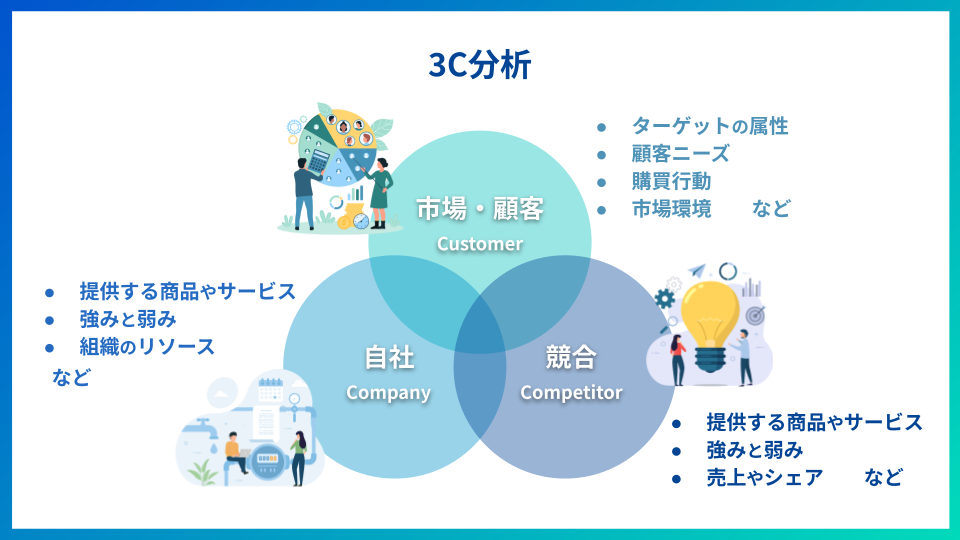

3C分析は「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの観点から市場を俯瞰する基本的なフレームワークです。

顧客のニーズや購買行動を整理し、競合の強みや弱みを把握した上で、自社の提供価値を位置づけていきます。3C分析を行うことで、「市場に求められているもの」と「競合との差別化ポイント」が明確になり、戦略立案の土台を固められます。

特に新商品投入や新規市場参入の検討時に有効で、事前に全体像を見渡すことで戦略の方向性を見極められるのが特徴です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

市場を俯瞰してみることができるので、まず間違いなく整理して欲しいフレームワークです。事実と実際のデータを元に情報を整理することは前提として、そこからどんな示唆が得られたのかということを考えていくことが大切です。

PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻く外部環境を「Politics(政治・法規制)」「Economy(経済状況)」「Society(社会動向)」「Technology(技術革新)」の4つの軸で整理するフレームワークです。

例えば、税制改正や景気の動き、消費者の価値観の変化、新しい技術の登場などは企業努力ではコントロールできませんが、マーケティング戦略には大きな影響を与えます。PEST分析を行うことで、外部要因によるリスクを事前に把握し、新しい機会を逃さない準備が可能になります。

特にグローバル展開や長期戦略の立案に欠かせない視点です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

PEST分析は一言で言うと、自社がどんな制約条件の中で戦うことになるのかを把握することです。将棋やサッカーなどのゲーム性があるものと同じで、プレイヤーは一定の制約条件のもとで、自分にとって優位性のある状況を作れるかを考えなければいけません。制約条件を把握していないと、そもそも優位性のある状況を生み出すこともできません。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、業界に存在する5つの競争要因を明らかにするフレームワークです。「既存競合の敵対関係」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「供給者の交渉力」の5つです。

業界の競争構造を体系的に理解できるため、自社がどの程度の収益性を確保できるのかを見極められます。例えば、新規参入が容易な市場は競争が激しく、長期的な優位性を築きにくい一方、代替品が少ない市場では安定した利益を確保しやすくなります。

戦略を考える際に「業界全体の力学」を把握できるのが大きなメリットです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

特に直近は、代替品の脅威に関して、よりアンテナを立てるべきです。昨今は、IT技術や生成AIなど、これまでの業界の常識や、これまでの業界の当たり前を破壊するものが次々出てきています。この環境下では、いつ自社の仕事がなくなるか分からない脅威にさらされるため、この察知が遅れると致命傷になる可能性があります。

行動トレンド分析

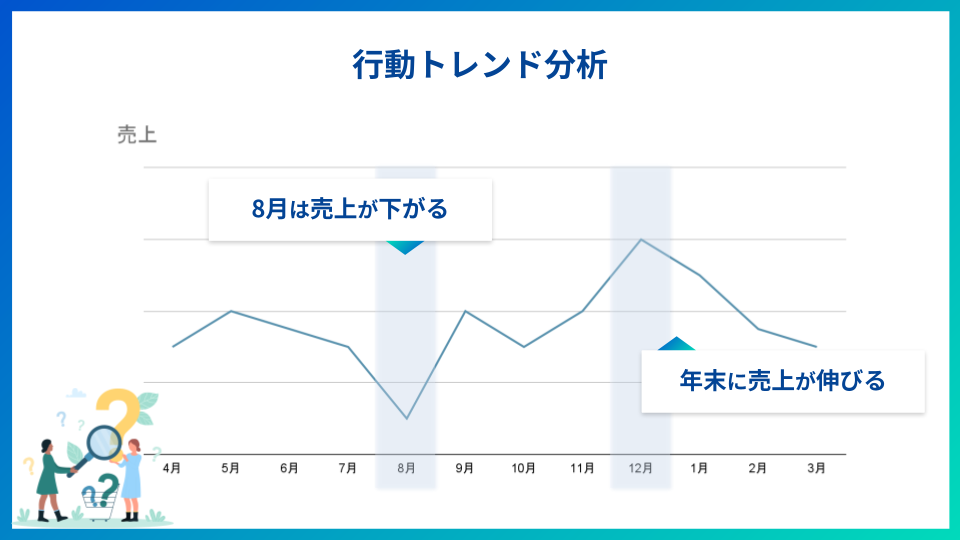

行動トレンド分析は、消費者の購買行動や情報収集の動きをデータから把握する手法です。SNSの投稿、検索キーワード、購買履歴などデジタル上の痕跡を分析することで、従来の調査では掴みにくかったリアルタイムのニーズや流行を読み解けます。

例えば「Z世代の購買傾向」「サステナブル志向の高まり」などの中長期の変化を見つけたり、短期的な流行をいち早く捉えたりすることも可能です。

行動トレンド分析は商品企画や広告戦略の精度を高め、顧客体験を改善する上で重要な役割を果たしています。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

行動分析では、あくまで見た上で、「お客様がどう動いているんだろう?」という仮説を作ることが重要になってきます。そして、さらに重要なのはその仮説を検証することです。

仮説は検証しなければいつまでも仮説のままなので、その仮説に対して「イエス」or「ノー」を出す、事実を確認しに行くという作業が大切です。

そうすることで、「こうかもしれないよね」「お客様はこう動くからこうしましょう」という示唆をもとに、提案および実行ができるようになります。

自社分析に役立つフレームワーク

自社分析に役立つフレームワークとは、自社の強みや弱みを客観的に整理し、競争優位性を見極めるための手法です。

例えば、以下のフレームワークが挙げられます。

- SWOT分析

- VRIO分析

- バリューチェーン分析

- PPM分析

- MECE

- なぜなぜ分析

外部環境ではなく、企業内部に焦点を当てているのが特徴で、経営資源や組織力、商品力などを細かく評価できます。

他社と比較して自社がどこで勝てるのか、どの領域を改善すべきなのかを明確にできるのがメリットです。また、内部要因を把握すると、外部環境分析と組み合わせた際に「自社はどの市場で成功できるか」を具体的に判断する材料となります。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、外部環境の機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理するフレームワークです。

強みと弱みは社内要因、機会と脅威は社外要因として明確に切り分けることで、自社の立ち位置を客観的に評価できます。

例えば、「ブランド力がある」強みと「新規顧客獲得に課題がある」弱みを把握しながら、「市場の成長機会」や「新規参入の増加」などの脅威を重ね合わせて分析します。その結果、戦略的に何を強化し、どのリスクに備えるべきかが見えてくるのです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

SWOT分析で洗い出した、内部環境と外部環境のプラス面とマイナス面を掛け合わせたクロスSWOT分析に展開すると、よりマーケティング戦略の立案がしやすくなります。例えば、「強み×機会」や「弱み×脅威」といった掛け合わせをしてもらえると、どういう風な方向性で進めていくのか、逆にここはやっちゃいけない領域が明らかになるので、実行に移しやすくなります。

VRIO分析

VRIO分析は、自社の経営資源や能力が競争優位性を持つかを評価するフレームワークです。基準は「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織体制)」の4つです。

例えば、独自技術を持っていても、模倣が容易であれば持続的な優位性にはなりません。また、価値ある資源を保有していても、組織として活用できなければ成果にはつながりません。

VRIO分析を行うことで、自社の強みが一時的なものか、長期的な競争優位を築けるものかを見極められるのが魅力です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

最近私大澤が好きな分析の一つです。内部環境であったり、自分たちの強みとか弱みというのは、もちろん把握しなければいけないし、理解をしておかなければいけないことではあります。

ただ実際市場の中で選ばれていこうと思った時に、自分たちに価値があるんだろうかとか、選ばれるべき優位性があるんだろうか、ということを確かめるという意味では、このVRIO分析を使うことをオススメします。

特に、中小企業の場合は模倣困難をどこまで担保できるかということが大切かと思います。

資金体力であるとか組織体力が高くないという中小企業領域においては、Value(価値)の部分とOrganization(組織体制)の部分は、あまり大きな差が出にくいことの方が多いですし、Rarity(希少性)もやはり中小企業の特にスモールビジネス領域だと差が出にくかったりします。

じゃあ本当に差になるのはどこかって言うと、模倣が困難なところなんですよね。

そこが差がつくのかどうか、そこがちゃんと担保できているのか(模倣困難性を担保できているのか)というのが、一つの重要なポイントですね。

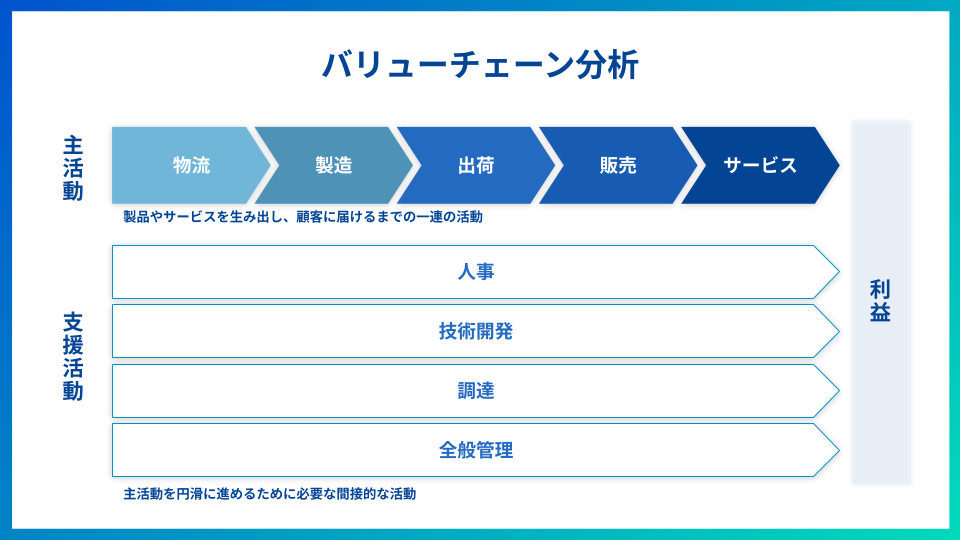

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業活動を「価値を生み出すプロセス」として分解し、強みや改善点を把握するフレームワークです。主活動(物流、製造、出荷、販売、サービスなど)と支援活動(人事、技術開発、調達など)に分けて、それぞれがどの程度の付加価値を生み出しているかを評価します。

例えば、生産工程の効率性やアフターサービスの質を分析すると、他社との差別化ポイントやコスト削減の余地を明らかにできます。単なる数字の比較にとどまらず、企業全体の競争力を向上させるための具体的な施策につなげられるのが特徴です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業が細かく各要素を管理をするというよりは、全体を把握するために一度試してみてもいいかもしれないものです。要は自社の業務プロセスを細分化していくことなので、「それぞれでどのぐらいコストがかかっているのか」を算出して把握をするということがまず大事です。

コスト削減の余地が明らかになるのであればまずはそれを削る。あるいは、同じコストで付加価値の提供ができないか、ということを考えていく必要があります。例えば、前述のVRIO分析などの他のフレームワークと組み合わせてプロセスの改善策を考えていくことも効果的です。

PPM分析

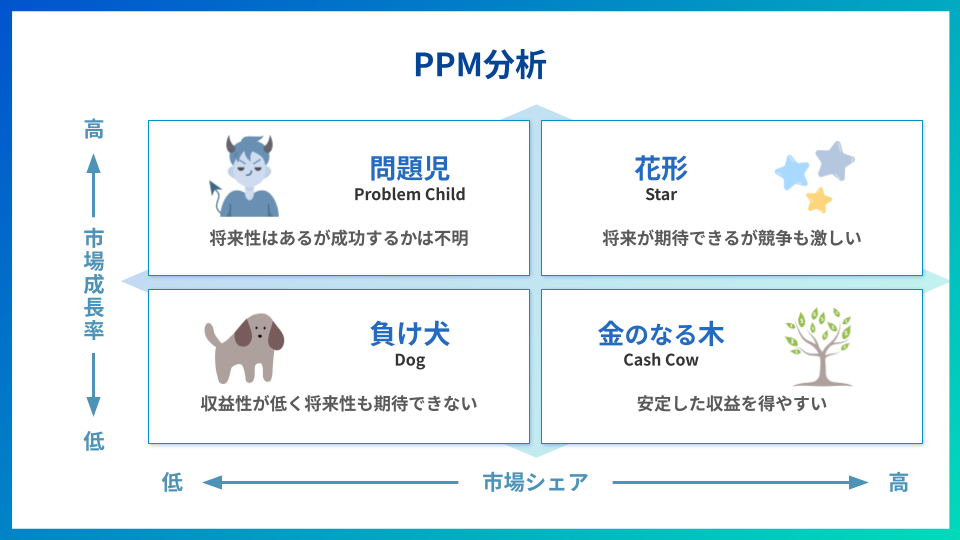

市場シェア

PPM分析(プロダクトポートフォリオマネジメント分析)は、自社の事業や製品群を「市場成長率」と「市場シェア」の2軸で分類し、資源配分を最適化するフレームワークです。「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4つに分けることで、どの事業に投資すべきか、どの事業を縮小・撤退すべきかを判断できます。

例えば、高成長市場でシェアも高い「花形」事業には積極投資し、低成長市場ながらシェアを持つ「金のなる木」からは利益を安定的に回収する、などの戦略立案が可能です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

PPM分析を正しくやろうと思うと、市場規模や市場における自社のシェア率を考えることが必要になってきます。ですが中小企業ではその数字を正しく出すことが結構難しく、活用しにくいかもしれません。ただ、中小企業がもし少し形を変えてでも使うならば、市場占有率を「自社内における売上割合が高いか低いか」という風に変えていただくのがいいかもしれません。

なので、市場成長率が高くて、自分たちの社内で大きく売れてるものがあるならば、それは自社にとっては花形事業だと考えられます。この事業の市場成長に対してまだ売上自体が少ない状態だと、もっと売上を伸ばせる可能性がある、といった風に考えていきましょう。

このように自社の状況に合わせてフレームワークを改造することも一つの手かなと思います。

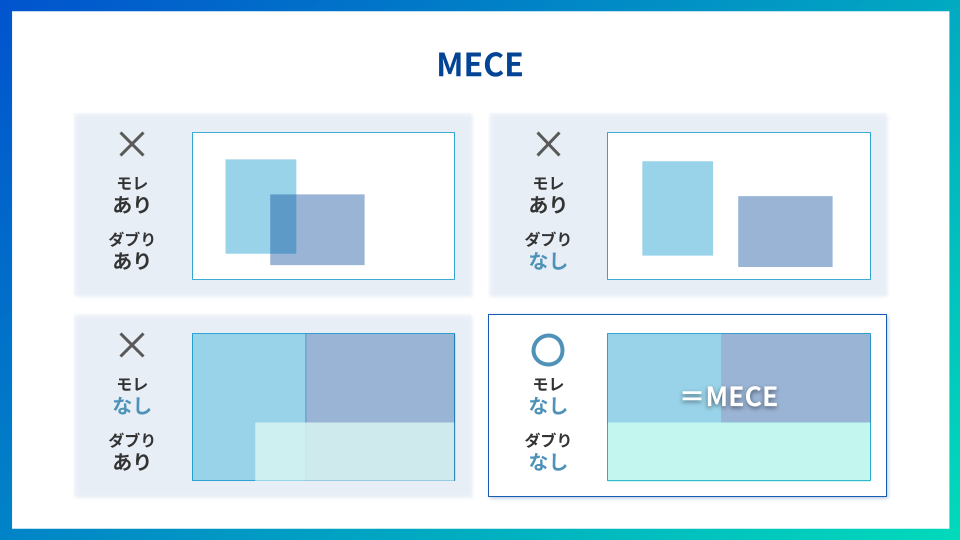

MECE

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、「漏れなく、ダブりなく」情報を整理する思考フレームワークです。市場や課題を分解する際に、情報の重複や抜け漏れを防ぐことで、論理的で説得力のある戦略を組み立てられます。

例えば、顧客を年齢軸で分けるなら「10代・20代・30代~」などのように重複しない区切りを設定する必要があります。コンサルティングやロジカルシンキングで頻繁に活用される概念ですが、マーケティング戦略の整理やカスタマージャーニー設計など、幅広い場面で応用できるのが特徴です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

MECEはマーケティング戦略以外であっても、意識しておくに越したことはありません。

考えなければいけないのは、漏れとダブリのどちらが問題になるかという点です。

ダブりは重複であるため問題点に気づきやすいですが、漏れがあるとそもそも問題が認識外になるため怖いんですよね。そうならないように、「漏れが特にないか」ということを日々の業務でも考えていただく癖をつけると良いでしょう。

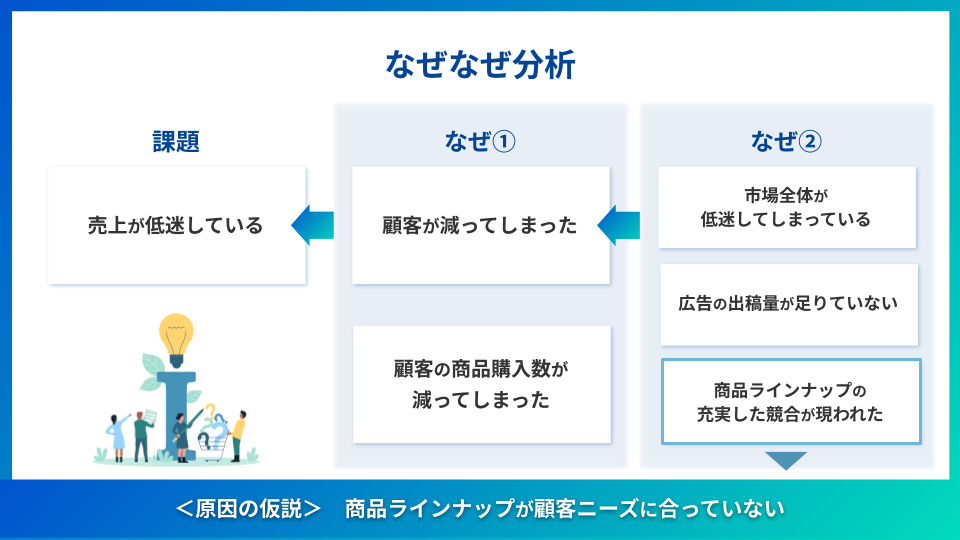

なぜなぜ分析

なぜなぜ分析は、問題の原因を深掘りして本質を突き止めるためのフレームワークです。1つの課題に対して「なぜ?」を繰り返し問いかけ、表面的な要因ではなく根本原因にたどり着くことを目的としています。

例えば「売上が低迷している」課題に対し、「なぜ売上が低迷しているのか」、「なぜ顧客が減ったのか」「なぜ競合に流れているのか」と掘り下げていきます。その結果、単に広告の出稿量の不足ではなく「商品ラインナップが顧客ニーズに合っていない」などの核心に行き着くこともあるでしょう。

なぜなぜ分析は、改善策を考える際に有効な手法で、現場レベルから経営戦略まで幅広く活用できます。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

なぜなぜ分析は原因追及に対してとてもシンプルで効率の良いフレームワークですが、途中から自分の気持ちや解釈が入ってしまうことに注意が必要です。「原因はこうじゃないか」という思い込みが入ってきたらそれはもう完全に赤信号で、あくまで事実ベースで、原因を掘り続けることの方が重要です。

顧客理解に役立つフレームワーク

顧客を深く理解することは、マーケティング戦略の出発点です。商品やサービスが選ばれる理由は、価格や機能だけではなく、生活背景や価値観などの感情的な要素にも大きく左右されます。そのため、単純なデータ分析では見えにくい顧客像を明確にするフレームワークが必要です。

例えば、以下のフレームワークが挙げられます。

- 4C分析

- ペルソナ

- デシル分析

- LTV分析

- コホート分析

- CTB分析

上記を組み合わせることで、ターゲットに合わせたサービス設計や施策立案がより効果的に行えます。

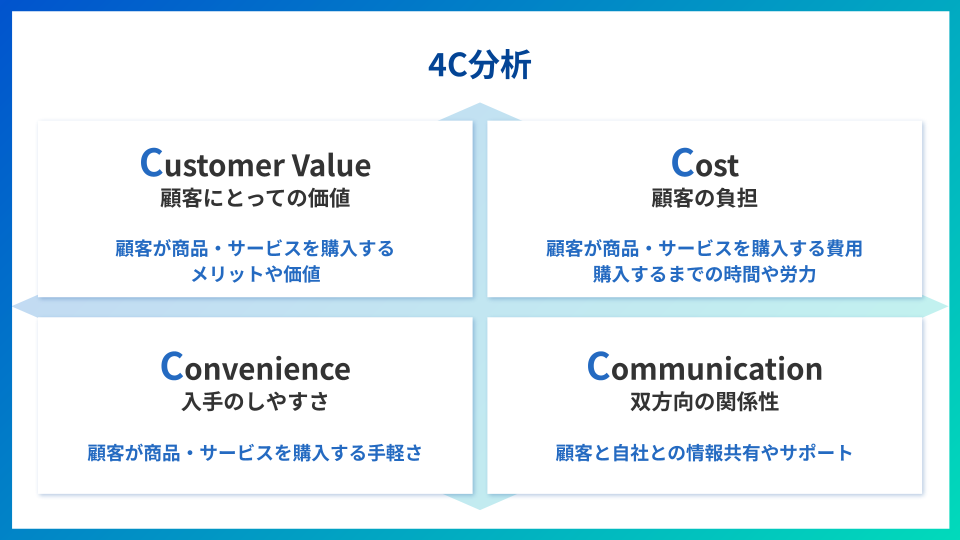

4C分析

4C分析は、従来の「売り手視点」である4P分析を「顧客視点」に置き換えたフレームワークです。

- Customer Value(顧客にとっての価値)

- Cost(顧客の負担)

- Convenience(入手のしやすさ)

- Communication(双方向の関係性)

上記の4つを整理することで、単なる商品の魅力ではなく、「顧客が実際に得られる価値」を中心に戦略を考えられる点が特徴です。現代のように選択肢が多い市場では、企業が伝えたいことよりも「顧客がどう感じるか」を重視する姿勢のほうが成功につながりやすい傾向にあります。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

4C分析の中で一番難しいのは顧客価値です。顧客価値っていうとすごく曖昧で分かりにくく感じるんですけど、お客様にとって具体的に何がどう良くなるのか、何がどう役に立つのかということを言語化しましょう。

これが言語化できないのだとすると、自分たちのサービスの価値が現段階で伝わっていないという可能性が高いので、サービスの設計なり開発というところに話を戻して進める必要があります。

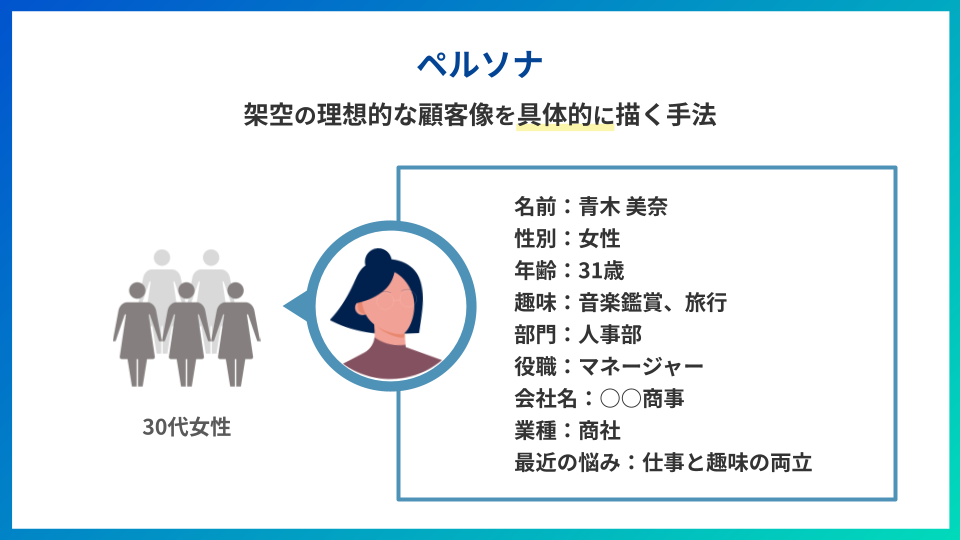

ペルソナ

ペルソナは、架空の理想的な顧客像を具体的に描く手法です。年齢や性別、職業、ライフスタイル、購買動機などを細かく設定することで、顧客像をリアルにイメージできます。

ペルソナを活用すると、マーケティング施策のターゲットが明確になり、広告のメッセージや商品開発の方向性がぶれにくくなります。重要なのは、単なる「平均的な顧客像」ではなく、実際の調査データやインタビューに基づいて設定することです。

そうすることで、施策全体が「誰に向けて発信しているのか」を常に意識できるようになります。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

ペルソナでよく言われるのは、「名前をつけましょう」とか、「年収がいくらだ」とか、「役職が何だ」といった点なんですが、お客様は自分の属性が何かで行動をしているわけではないですよね。

ほとんどの場合は、感情で行動していることのほうが多いです。

ペルソナを考える時には、お客様がどんなポジティブな感情とネガティブな感情を持っているのかを言語化することを心がけて欲しいというのが一つあります。あとは、ペルソナを自分たちの思い込みだけで作ることは原則やめましょう。

実際の一人のお客様のデータであるとか、お客様にインタビューをした結果から作る方が、事実ベース、実際のお客様ベースで作ることができ、より現実的なペルソナになります。

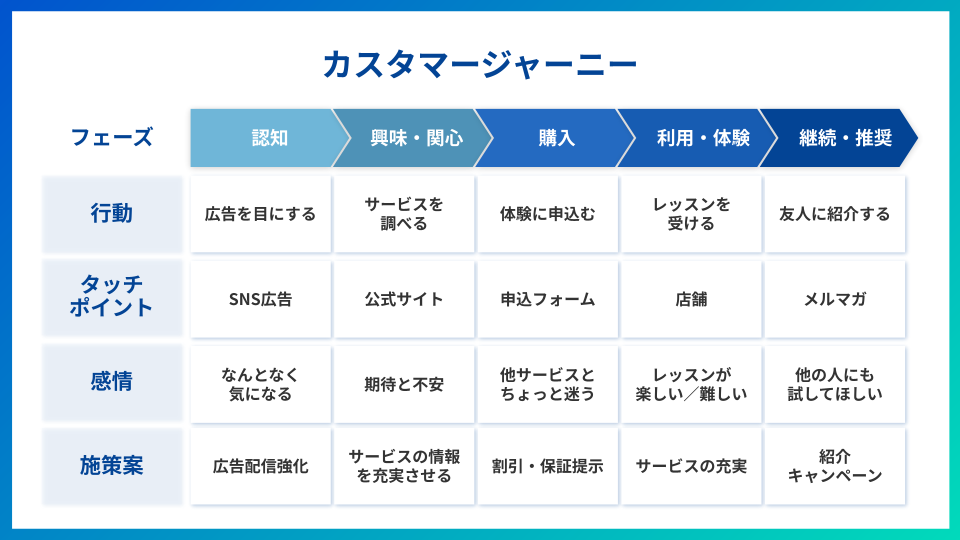

カスタマージャーニー

カスタマージャーニー(Customer Journey)とは、顧客がある商品やサービスを知ってから購入し、その後に利用・リピートするまでの一連の流れを時系列で整理したものを指します。いわば「顧客の行動地図」や「体験ストーリー」ともいえる概念です。

カスタマージャーニーの基本的な流れは以下の通りです。

- 認知:商品やサービスの存在を知る

- 興味・関心:情報を集めて比較検討する

- 購入:実際に商品やサービスを選び、購入する

- 利用・体験:実際に使ってみることで満足度や不満が生まれる

- 継続・推奨:リピート購入や友人・家族への口コミにつながる

カスタマージャーニーを把握することが重要なのは、顧客がどの段階でつまずいているのかを明確にできるからです。例えば、認知はされているものの購入に至らない場合、比較検討段階での情報不足が原因かもしれません。

また、各ステージに合わせて適切なタイミングで情報提供やサポートを行うことで、顧客体験をよりスムーズにできます。さらに、上記のような取り組みを継続することで、単発の購入にとどまらず、長期的に愛着を持って利用してくれるファンやリピーターの育成にもつながります。

カスタマージャーニーに関する情報はこちらの記事にもまとめています。正しく活用するためにも、合わせてご参考ください。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

カスタマージャーニーもペルソナと同じで、「こういうアクションを取りました」とか「こういうニーズがありました」みたいな情報だけだと浅くなってしまいます。

「こういうアクションを取りました。で、そのアクションの裏にはどういうポジティブな感情とかネガティブな感情があったと考えられます」といった情報を全て言語化しましょう。

例えば、ペルソナのアクションで「広告を見て知る」とかがあるとします。でもその裏には、ポジティブな感情としては、「自社の〇〇という課題を解決してくれるいい商品とかサービスないかな」って思っていた、とか。逆にネガティブな感情としては、「商品やサービスの導入はしたいけどコストはかけたくないんだよな」とか。

そういったポジティブ・ネガティブな感情をちゃんと抑えていくことが大切です。

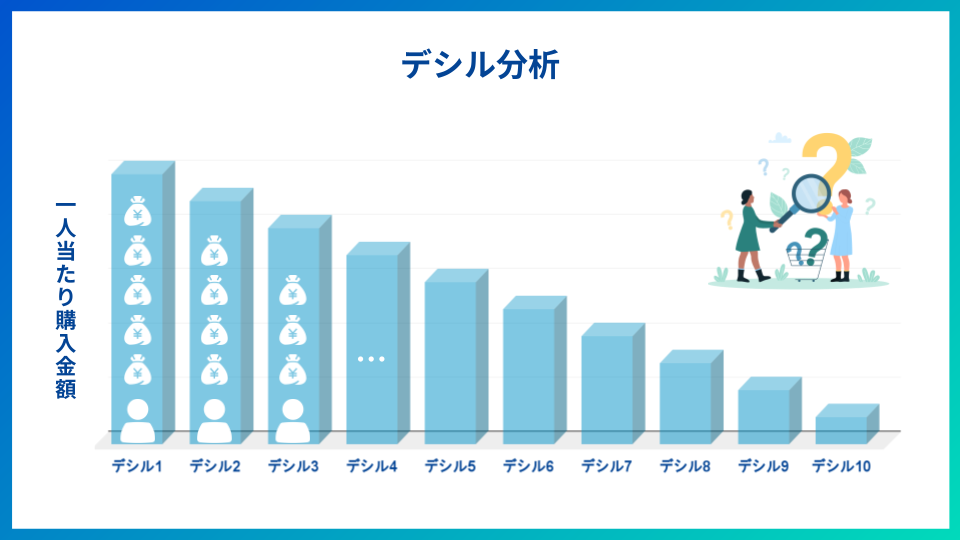

デシル分析

デシル分析は、顧客を購入金額の多い順に10グループに分け、それぞれの売上貢献度を把握する方法です。特に上位の顧客層が全体の売上を大きく支えていることが多く、「優良顧客の存在」に気づくきっかけになります。

デシル分析を通して、重点的にアプローチすべき層や、逆に効率が悪い層が見えてきます。結果、限られた予算をより効果的に活用できるのです。

顧客セグメントごとの施策を最適化する上で欠かせないフレームワークです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

世の中のほとんどの会社が新規顧客や新規集客を重視しますが、実際の売上においては一度獲得したお客様が何度も買ってくれることや、継続して買ってくれることが最も重要なポイントです。

一般的に言われることとして、「既存顧客に販売するよりも新規顧客に販売する方がコストが5倍程度かかる」ということがあります。

新規集客ももちろん重要ですが、既存顧客をおろそかにすると、穴の開いたバケツを自ら作ってしまうことになるので注意しましょう。

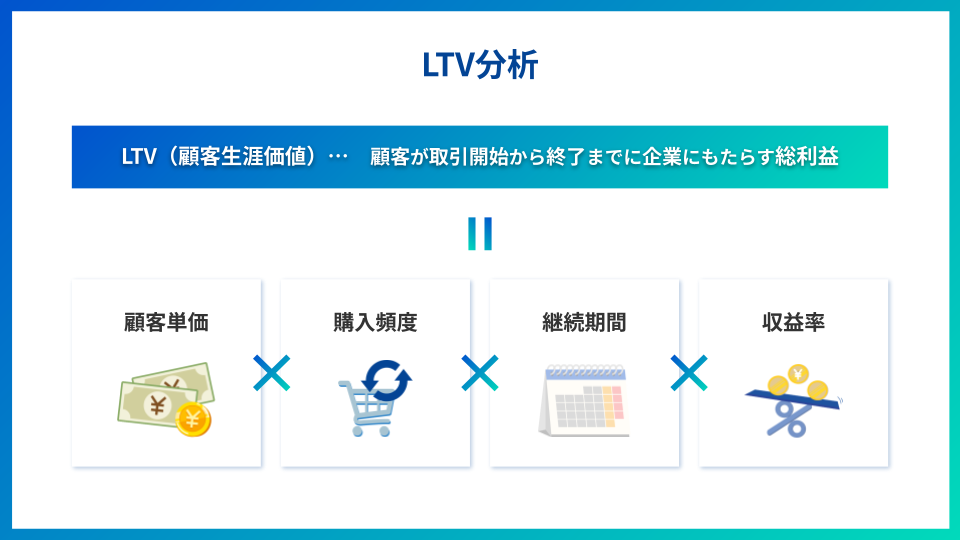

LTV分析

LTV(顧客生涯価値)分析は、顧客が取引開始から終了までに企業にもたらす総利益を推定する手法です。短期的な売上だけでなく、長期的な関係性をどう構築するかを考える際に有効です。

例えば、定期購入型のサービスでは新規顧客の獲得コストが高くても、長期的に利用してもらえれば十分に利益が出るケースがあります。LTVを把握すれば、単発的な販促施策ではなく、継続的な顧客維持戦略に目を向けられるのが大きなメリットです。

また、顧客の属性ごとにLTVを把握することで、優先してアプローチするべき顧客を絞り込むことにも繋がります。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業のマーケティングにおいて最も重要なのがLTVです。

LTVが低い事業設計になっていると、どんなに新規集客ができたとしても、売上が伸びない、利益が出ない、新規集客の施策にお金をかけられないということになるので注意しないといけません。

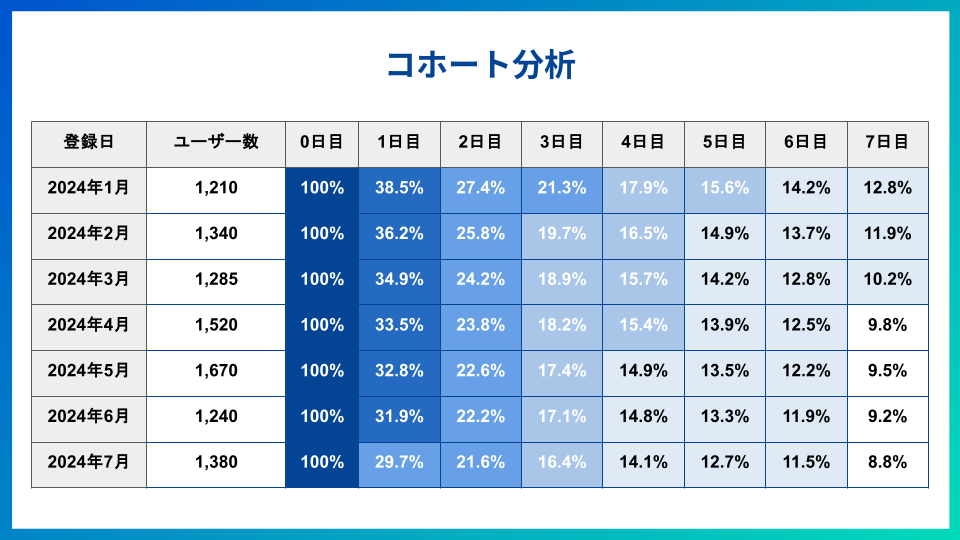

コホート分析

コホート分析は、同じ時期に商品を購入した顧客グループごとの行動を追跡する手法です。例えば、2024年1月に会員登録した顧客が3か月後、半年後にどの程度残っているかを確認できます。

コホート分析により、施策の効果や顧客離脱のタイミングを特定できるため、改善策を取りやすくなります。特にサブスクリプション型のサービスでは、顧客がどのタイミングで解約しているのかは、これから改善していくためにも重要な情報の一つです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

これは一つ前のLTVにも通ずる話で、コホート分析を行うことで、自分たちのサービスが、実際どの程度使ってもらえているのか、どの程度満足してもらえているのかというものを確かめる一つの指標になります。

特にサブスクリプション型のビジネスでは、解約が多くなると立ち行かなくなることがほとんどなので、これらの指標が事業の生命線と言っても過言ではありません。このコホート分析を使って継続率や解約率を見極めていくようにしましょう。

CTB分析

CTB分析は、Category(商品カテゴリ)、Taste(好み)、Brand(ブランド)の3つの切り口で顧客を分類する方法です。単純な年齢や性別などの属性ではなく、「何を好み、どんなブランドを選ぶか」の行動特性に焦点を当てています。

分類することで顧客が本当に望んでいる価値を掘り下げられ、差別化されたマーケティング施策を展開できます。特に多様な商品ラインを持つ企業では、顧客ニーズごとに的確な商品訴求を行うための強力な手段の一つです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

CTB分析をする際は、定性的な情報と定量的な情報の両方を集めるようにしましょう。

この際に、情報は事実の情報を集めるように注意しましょう。

例えば、自社の担当者が「若い人ってこういうの好みますよね」といったような個人的な意見や主張で分析を作らないようにする必要があります。例えば、Z世代のアパレルに対する消費性向みたいな統計データをもとに判断をしたり、実際にSNS上で交わされているターゲットユーザーと思われるユーザーの声を確認したりしていくと良いでしょう。

戦略立案・ポジショニングに役立つフレームワーク

市場や顧客の理解を深めた上で、企業が次に考えるべきは「どの立ち位置で勝負するのか」の戦略立案とポジショニングです。この段階では、単なる分析にとどまらず、選択と集中を進めるための意思決定が求められます。

例えば、以下のフレームワークが挙げられます。

- STP分析

- 4P分析

- 7P分析

上記を用いることで、ターゲット選定から商品設計、提供方法、顧客への届け方まで、一貫性を持った戦略を構築できます。

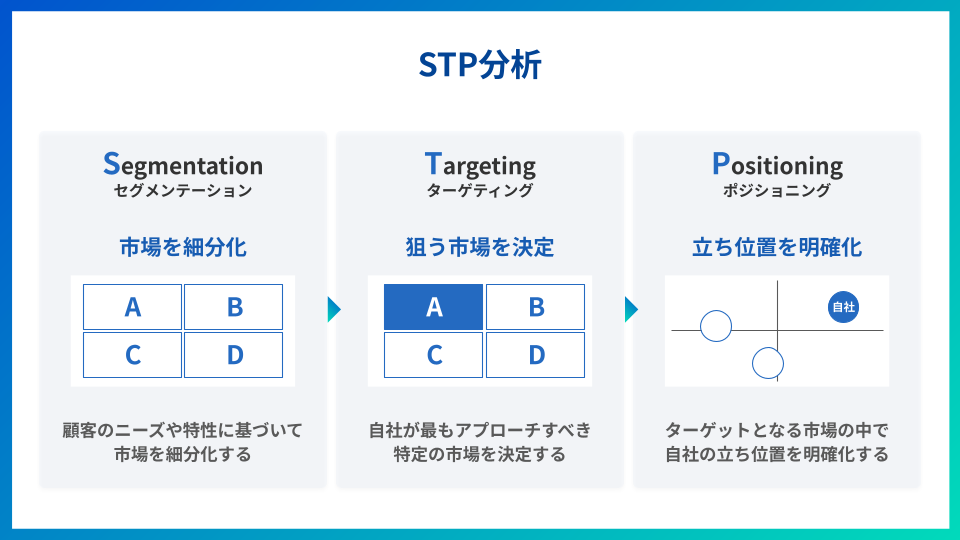

STP分析

STP分析は、Segmentation(市場を細分化)、Targeting(狙う市場を決定)、Positioning(自社の立ち位置を明確化)の3段階で戦略を組み立てる手法です。

STP分析では、市場を広く見るのではなく、自社にとってより効果的なセグメントに絞り込めます。特に競合が多い市場では「誰に向けて、どんな価値を提供するのか」をはっきりさせることが重要です。STP分析は、その土台を作る上で欠かせないフレームワークでもあります。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

3C分析と合わせて整理して欲しいフレームワークです。STP分析では、「自分たちがこのポジションを取る」ということを言語化することが重要です。

より多くのポジションを作りたくなってしまうということは、気持ちとしては分かるんですが、「あれもこれもできますよ」というだけだと、誰にも刺さらないものが出来上がってしまうので。「自分たちがこの領域なら負けませんよ」「この領域なら他よりも強いですよ」と言い切れる領域を一つだけでいいので作りましょう。

まずはそれをお客様に一点集中して提供し、それから周りのものを取りに行くっていう発想に切り替える方がグッドです。

4P分析

4P分析は、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つの視点からマーケティング施策を整理する手法です。

自社の商品をどう設計し、いくらで販売し、どこで提供し、どのように伝えるかを一貫して検討できます。シンプルながらも普遍性が高く、多くの企業が活用している基本フレームワークです。

特に新商品開発や新規市場への参入時に有効で、競合との差別化ポイントを明確にするのに役立ちます。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

4P分析は有名であるので、どうしてもおざなりにされがちですが大切なフレームワークです。

マーケティング施策としてプロモーションとか販促施策のことばかり考えてしまい、「どんな商品サービスを売ろうとしているのか」「それをいくらの値付けで売ろうとしているのか」といったことが抜け落ちたりしがちです。4Pの各要素の磨き込みを怠らないようにしましょう

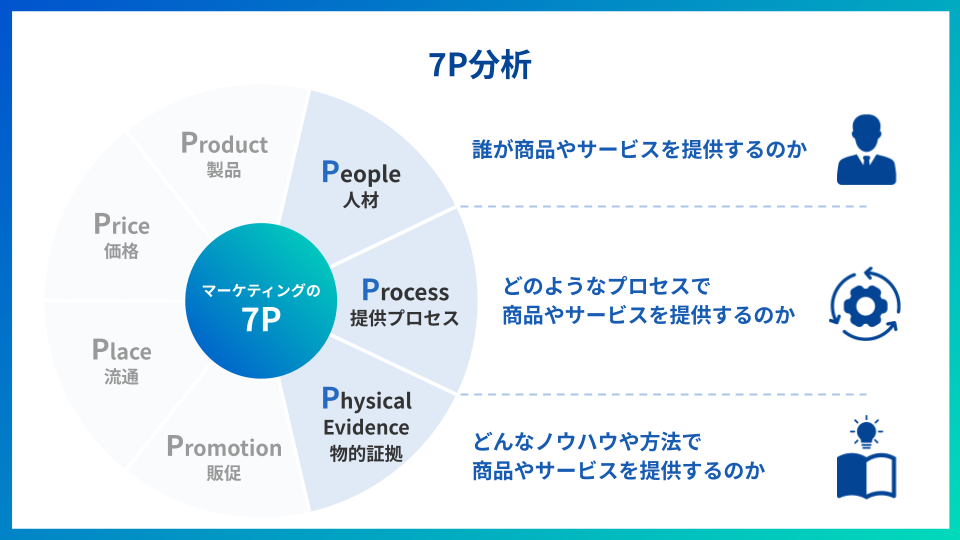

7P分析

7P分析は、4P分析をサービス業向けに拡張したものです。従来の4Pに加え、People(人材)、Process(提供プロセス)、Physical Evidence(物的証拠)が追加されています。

サービス業では商品が形として残らないため、「誰が」「どのように」「どんな証拠を伴って」サービスを提供するかが重要になります。例えば飲食店なら、接客態度や店舗の雰囲気も商品価値の一部です。

7P分析は、サービス品質を体系的に見直す上で欠かせないフレームワークの一つです。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

利用シーンとしては、サービスの立ち上げや改善のタイミングです。「自分たちのサービスがどういうところで良いと思って貰えるか」というポイントを作ったり、再確認をしたりする時に便利です。

これらのポイントを継続的にメンテナンスしたり、網羅的に言語化したりするために使うと良いでしょう。

顧客行動・購買プロセス分析に役立つフレームワーク

顧客が商品を認知してから購入、さらにはファン化するまでの流れを理解することは、効果的なマーケティングを設計する上で欠かせません。顧客行動は直線的な流れだけではなく、広告で認知をした後にSNSや口コミを経由したりと複雑なプロセスをたどるのが一般的です。

例えば、以下のフレームワークが挙げられます。

- マーケティングファネル

- AIDMA分析

- AISAS

- AISARE

- ULSSAS

上記は、顧客が「どの段階でどんな心理状態にあるのか」を把握する助けとなり、最適な施策や接点の設計に結びつけられます。

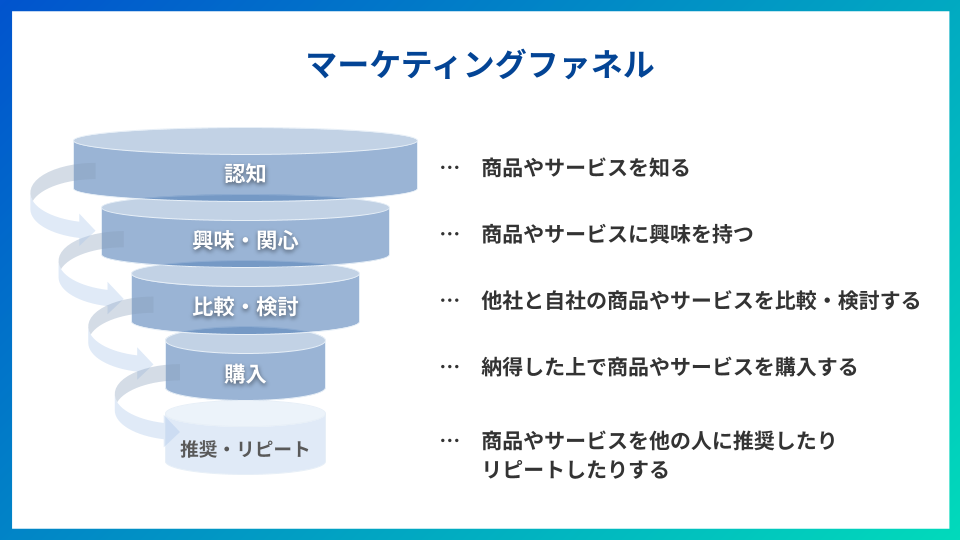

マーケティングファネル

マーケティングファネルは、顧客が商品を知り、関心を持ち、比較し、購入へ至るプロセスを漏斗(ファネル)の形で示したモデルです。上部には認知段階の多くの見込み顧客が入り、段階を経るごとに数が減り、最終的に購入に至る顧客だけが残る構造になっています。

マーケティングファネルを使うことで、どの段階で顧客が離脱しているのかを可視化でき、広告・コンテンツ・営業施策の改善点を特定できます。シンプルながらも、BtoBからBtoCまで幅広い分野で活用されているのが特徴です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業の多くはすぐに購入をしてくれる人、すぐに契約をしてくれる人ばかりを集客したがる傾向にありますが、実際にはマーケティングファネルを作ると分かるように、すぐに行動してくれる人っていうのは全体に対してすごく少ないわけなんですね。

なので、じゃあ接触した人たちがどうやって興味関心を持ってくれるのかというマーケティングの流れを作らないことには、最初から行動してくれる人を次々取りに行っても、いつかそこが枯渇してしまうという状態になってしまいます。

自分たちがある程度の集客数を確保し、ある程度の売上を伸ばしていきたいということであれば、意図的にすぐ行動してくれる人の数を増やしに行くという動きが必要になってきます。

そのためにマーケティングファネルの設計をやりましょう。

AIDMA分析

AIDMA分析は、Attention(注意)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の頭文字を取った購買行動モデルです。マスメディア広告が主流だった時代に広まり、消費者が広告を見てから購買に至る心理プロセスを整理するのに役立ちました。

現在ではデジタル環境の変化により、そのまま適用できない部分もあります。しかし、「人が購買を決めるまでに段階的な心理変化を経る」という基本原理は今も重要で、特にブランド認知やテレビ広告の効果測定に適しています。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

中小企業においては使いにくいフレームワークです。

特にWebマーケティングにおいては後に紹介する「AISAS」や「ULSSAS」の方がフィットしてると思うので、必要に応じて使うくらいでOKです。

AISAS

AISASは、Attention(注意)、Interest(興味)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)から成るフレームワークです。インターネット時代の消費者行動を整理したモデルで、特に「検索」と「共有」が含まれている点が特徴です。日本の大手広告代理店である電通が2004年に提唱しました。

顧客は興味を持った商品を自分で調べ、購入後はSNSやレビューサイトで情報を共有します。この行動特性を理解すれば、SEO対策やSNSマーケティングにどう取り組むべきかを考える指針となります。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

Webマーケティングに取り組む際にはこのAISASがよく使われていました。

ただこれも直近トレンドとしては崩れてきていると思っていて、特にサーチのS(検索部分)が、今は生成AIによって従来の常識は変わってきている部分があるので、そこは注意しながら使う必要がありますね。

AISARE

AISAREは、Attention(注意)、Interest(興味)、Search(検索)、Action(行動)、Repeat(再購入)、Evangelist(推奨)を示す購買モデルです。AISASの発展形で、購入後の顧客体験を重視している点が特徴です。Webマーケティングコンサルタントの押切孝雄氏が書籍にて提唱しました。

現代では「一度きりの購入」ではなく、継続利用やファン化による推奨行動が企業成長の鍵となります。そのため、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得を促す施策設計では、AISAREは特に有効です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

BtoCの事業でリピート前提の事業モデルの場合には一定有効です。他のフレームワークと違うのは、他の人にその商品の良さを伝えてもらう「Evangelisut(推奨)」の部分です。

他の人にその商品の良さを伝えるっていう観点が入っていて、それも改善対象になれるという点でいくと、「口コミを能動的に生み出していく」という仕掛けを自社側からしたいのであれば、一度使ってみるといいかもしれませんね。

ULSSAS

ULSSASは、U(認知)、L(Like=共感)、S(Search=SNS検索)、S(Search=WEB検索)、A(Action=行動)、S(Spread=拡散)の流れを示した、SNS時代の最新購買モデルです。特に「共感」と「拡散」が含まれている点が特徴で、顧客が受け取った情報を自発的に拡散するプロセスを強調しています。SNSマーケティング支援を行うホットリンク社が提唱しました。

TikTokやInstagramのように拡散力の高いSNSを前提にしたモデルであり、インフルエンサー施策やUGC(ユーザー生成コンテンツ)戦略を考える上で有効です。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

SNS時代にはまず考えなければいけないフレームワークです。

これまでのフレームワークは、「人々に興味関心を持ってもらえるようにしよう」という考え方が主体だったものが、ULSSASはまず「共感」から入るんですよね。

今の時代ではまず人の感情に対して寄り添って共感を獲得しないとその先に進めないということを考えると、使うべきフレームワークの一つですね。

課題整理・ロジック設計に役立つフレームワーク

マーケティング戦略を考える際、顧客や市場の状況を理解しただけでは十分ではありません。複雑に絡み合う課題を整理し、論理的に解決策へ導くための思考法が必要です。

そこで役立つのがロジックツリーです。問題を「なぜ」「どうやって」と分解し、全体像と具体策をつなげて考えることで、施策の抜け漏れを防ぎます。

経営戦略から現場オペレーションまで幅広く活用できるため、マーケティング担当者だけでなくビジネス全般で有効なフレームワークです。

ロジックツリー

ロジックツリーは、課題や目的を樹形図のように分解して整理するフレームワークです。大きな問題を「原因別」「手段別」に分けていくことで、具体的な解決策にたどり着きやすくなります。

例えば「売上が伸びない」課題を分解すると、「新規顧客獲得数の不足」「リピート率の低下」「客単価の低さ」などの要素に分けられます。

さらにそれぞれを掘り下げることで、改善施策が明確になっていくでしょう。ロジックツリーは複雑な問題を見える化するための基本ツールですが、戦略立案の出発点としても役立ちます。

【コンサルタントからのワンポイントアドバイス】

ロジックツリーは、AIでやる人も最近増えたなと思います。ただ、もちろんAIである程度のところはできたりするんですけど、「AIがやったものをそのまま受け入れればいい」というものではないので注意が必要です。

「AIはやってくれるからいいや」ではなく、自分でも組み立てられるようにしながら、AIがやったことを検証するという目で分析結果を作っていくと、より精度の高いものが作れたり、より網羅的なものが作れたりします。

自社に合ったフレームワークを選ぶポイント

マーケティングフレームワークは、単なる分析ツールではなく、自社戦略を具体化するための「設計図」のような役割を果たします。自社に合ったフレームワークを選ぶためにも、以下の2つのポイントに留意しましょう。

- 「目的」を設定した上でフレームワークを選ぶ

- トレンドや最新データを反映する

「目的」を設定した上でフレームワークを選ぶ

マーケティングフレームワークは、戦略立案や分析を効率化する強力なツールですが、万能ではありません。まずは「何のために分析するのか」の目的を明確にすることが重要です。

例えば、新規事業の市場調査が目的であれば、3C分析やPEST分析、ファイブフォース分析など、外部環境や競合を把握できるフレームワークが適しています。

一方、自社の強みや資源を評価したい場合は、SWOT分析やVRIO分析、バリューチェーン分析など、自社分析向けのフレームワークが適しています。

フレームワークはあくまで「ツール」と認識し、分析後にどのような施策に活かすかまでを意識しましょう。

また、集客のためにWEBマーケティングに力を入れようと思っている企業も多いでしょう。中小企業が行うべきWEB集客は大手企業とは異なります。こちらの記事では、中小企業がまず行うべきWeb集客施策を解説しているので、合わせてご参考にしてみてください。

トレンドや最新データを反映する

マーケティング環境は日々変化しており、従来の手法だけでは十分に対応できないことがあります。例えば、デジタル時代の消費者行動を把握するには、AISASやULSSAS、コホート分析など、最新のフレームワークを活用するのがポイントです。

また、競合動向や市場の変化を反映したデータを用いれば、より精度の高い分析が可能になります。古いデータや過去の傾向だけに頼ると、現実の市場ニーズからずれた戦略になってしまう可能性があるため、常に最新の情報を取り入れることが大切です。

マーケティングにおけるフレームワークの活用方法

マーケティングにおけるフレームワークは、単なる分析ツールではなく、戦略を具体化し、実行に移すための重要な指針です。一方で活用方法を間違えると、分析だけで終わってしまい、成果につながらないケースもあります。

ここでは、マーケティングにおけるフレームワークの活用方法を具体例としてご紹介します。

- 新規事業への参入

- 競合他社との差別化を図る

新規事業への参入

新規事業を検討する際、AIDMAやAISASのような購買プロセス分析だけでは情報が不十分です。

まずは市場環境を広く把握できる3C分析やPEST分析、ファイブフォース分析を活用して、顧客・競合・市場全体の構造を理解することが重要です。

その上でSWOT分析やVRIO分析を組み合わせると、自社の強みや資源の優位性を可視化でき、新規事業の企画や事業計画に反映させやすくなります。

さらに、バリューチェーン分析を活用すると、どのプロセスに戦略的投資をすべきか、どの部分で効率化や差別化が可能かも判断できます。

競合他社との差別化を図る

競合との差別化を目的とする場合は、ポジショニングを明確にするフレームワークが有効です。STP分析を用いて市場をセグメント化し、ターゲットを明確にした上で、ポジショニングを設定することで、競合と差別化できるポイントを見つけやすくなります。

また、4P分析や7P分析を活用すると、製品・価格・流通・販促(+人・プロセス・物的証拠)の観点から具体的な戦略を設計できます。

加えて、マーケティングファネルやコホート分析を組み合わせることで、顧客の行動データを活かした差別化施策の改善も可能です。

さらに、デシル分析やLTV分析を導入すれば、収益性の高い顧客層に集中した戦略を立てられます。

フレームワークは組み合わせ次第でさまざまな視点からの効果が期待できます。

まとめ

マーケティングフレームワークは、自社戦略を効率的に立案するための道具です。目的に合わせて適切なものを選び、柔軟に組み合わせることが重要です。

市場分析には3C分析やPEST分析、競合分析にはファイブフォースやVRIO、自社分析にはSWOTやバリューチェーン、顧客理解には4Cやペルソナ、購買プロセス分析にはAIDMAやAISASなど、多様なフレームワークがあります。

大切なのは、分析そのものが目的にならないようにすることです。分析結果をもとに施策を立案し、顧客ニーズに合わせた製品開発やプロモーションに反映させることで、初めて戦略としての価値が生まれます。

また、最新データや市場トレンドを反映させることで、常に実効性の高い戦略を構築できます。

ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行う上でのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。