インターネットやスマートフォンが普及した現代において、企業が売上や集客などの成果を上げるためには「Web戦略」の構築が必要不可欠です。

明確な戦略を立てることで、施策の優先順位を整理し、競合との差別化や長期的な顧客関係の構築が可能になります。

本記事では、Web戦略の基本的な考え方から立案方法、役立つフレームワーク、成功のポイントまでを解説します。

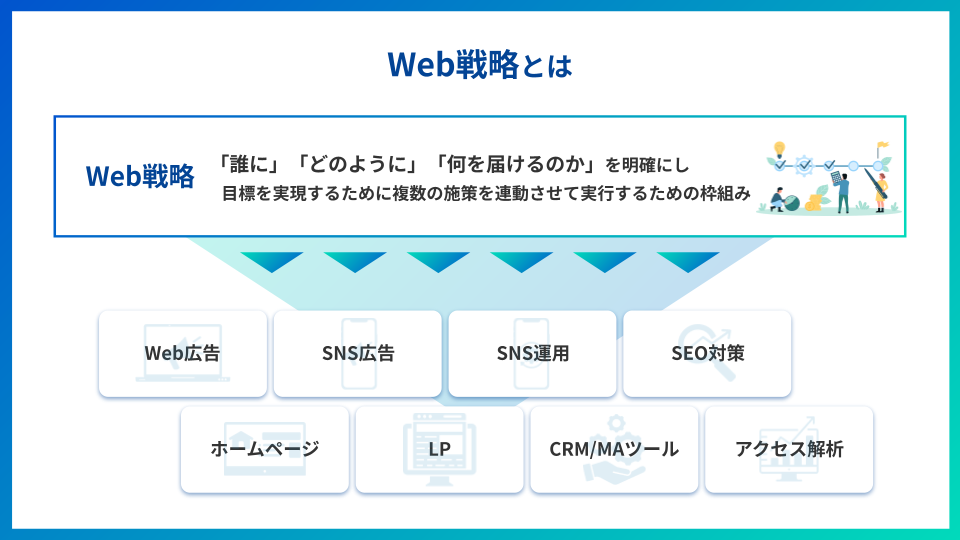

Web戦略とは

Web戦略とは、インターネットを活用して企業の目的を達成するために策定する「全体的な方向性」のことです。単にホームページを作る、SNSを更新する、広告を出すなどの施策は実施するだけでも効果がありそうに思えますが、Web活用のための全体的な方向性が統合されていない状態では、思うような成果にはつながりません。

Web戦略は「誰に」「どのように」「何を届けるのか」を明確にし、目標を実現するために複数の施策を連動させて実行するための枠組みです。

例えば、自社ブランドの認知拡大を目指す場合、SNSでの情報発信とSEOでの検索流入を組み合わせ、さらに広告で露出を強化するなど、目的やリソースに合わせて考えなければなりません。

戦略を立てることで、施策がバラバラに動くのではなく、ひとつの大きな成果へと集約されていくのです。

現代のビジネス環境では顧客の購買行動の多くがオンラインに移行しているため、Web戦略は規模を問わずあらゆる企業に欠かせない存在となっています。

Web戦略とWeb戦術の違い

Web戦略とよく混同されるのが「Web戦術」です。両者は似ているようで大きく異なります。

戦略は「最終的にどのような成果を得たいのか」を決める方向性であり、戦術は「その成果を実現するための具体的な方法」です。

例えば「オンラインで新規顧客を月50件獲得する」などの目標を掲げ、そのために市場や競合、自社を分析してWeb活用の計画を立てることは戦略にあたります。

一方でそれを達成するために「SNS広告を運用する」「SEOで検索順位を上げる」「メールマーケティングを行う」などの行動を考えることが戦術です。

Web戦略とWeb戦術の違いを理解せずに施策だけを重ねていくと、目の前の数字に追われて全体像を見失いがちになります。結果として「広告費はかけたのに売上が伸びない」「SNSのフォロワーは増えたが顧客につながらない」などの状況に陥ることもあります。

逆に、戦略と戦術をしっかり分けて整理しておくことで、最小限のリソースで最大の成果を生むことが可能です。

Web戦略とマーケティング戦略の違い

マーケティング戦略とWeb戦略も混同されやすい用語です。マーケティング戦略は、商品やサービスを「どの市場で」「誰に」「どのように届けるか」を包括的に設計する大きな枠組みです。

例えば、新製品を「若年層をターゲットにして、小売店を中心に低価格で展開する」などの意思決定も含まれます。一方、Web戦略はその中のオンライン領域に特化した計画であり、デジタル上の顧客接点をどう活用するかに焦点を当てているのが特徴です。

つまり、マーケティング戦略が会社全体の地図だとすれば、Web戦略はその中の「デジタル版地図」にあたります。両者は独立したものではなく、Web戦略はマーケティング戦略の一部として整合性を持たせることが大切です。

例えば「健康志向の若者に人気の飲料を広めたい」というマーケティング戦略があれば、Web戦略では「Instagramでレシピ動画を展開する」「SEO対策で健康情報を調べている人にアプローチをする」などのデジタル施策が考えられます。両者の関係を理解することで、より効果的に企業全体の目標を達成できます。

自社の課題を解決するためにもWeb戦略だけではなく、マーケティングに関する知識も身につける必要があります。以下の記事ではマーケティングの必要性を解説しているので、ぜひご参考にしてみてください。

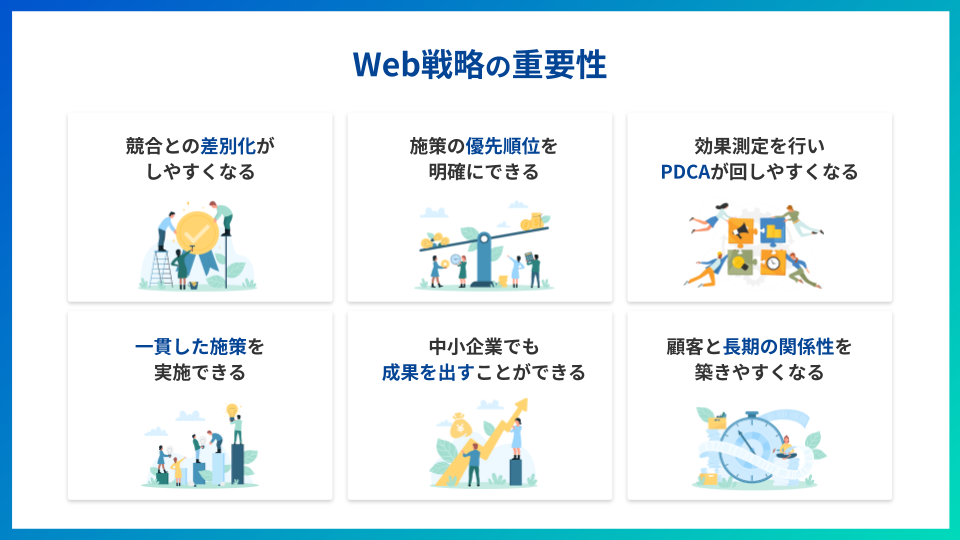

Web戦略の重要性

なぜWeb戦略が重要なのでしょうか。それは、現代の顧客が購買プロセスの大部分をオンラインで行うようになったからです。

生活者はWeb検索で情報を集め、SNSで口コミを確認し、ECサイトや公式ホームページで比較検討します。この流れの中で、自社の情報が見つからなかったり、一貫性を欠いていたりすると、すぐに競合へ流れてしまうのです。

Web戦略を持つことで、自社の強みを効果的に発信し、顧客が迷わず購入や問い合わせに至る導線を作れます。また、デジタルの世界では競合も積極的に施策を展開しているため、戦略の有無が成果に直結するといっても過言ではありません。

さらに、Web戦略があれば短期的な集客だけでなく、ブランド認知の拡大や顧客との長期的な関係構築にもつながります。単発の施策に終わらせず、持続的な成長を目指すには欠かせません。Web戦略の重要性を以下でより詳しく解説します。

競合との差別化がしやすくなる

Web戦略を取り入れる大きなメリットのひとつは、競合との差別化を明確にできることです。同じような商品やサービスを扱っていても、情報発信の仕方や顧客体験の設計によって市場での立ち位置は大きく変わります。

例えば、ある企業はSEOを軸に「専門性や信頼感」で差別化し、別の企業はSNSで「親近感やストーリー性」を武器にブランドを築くなどのケースです。戦略があると、自社がどこで勝負するべきかを明確にでき、価格競争から抜け出すことも可能になります。

また、差別化のポイントを明確にすることで顧客の印象に残りやすくなり、指名買いにつながるケースも増えます。短期的な売上にとどまらず、ブランドの存在感を長期的に高めていくうえで、Web戦略による差別化は必要不可欠なのです。

施策の優先順位を明確にできる

Web戦略があれば、限られたリソースを効率的に配分できます。戦略がない状態では「とりあえず広告を出す」「流行りのSNSを始める」などの行動に走りがちですが、それでは思うような成果につながりません。

戦略に基づいて優先順位をつければ、自社にとって本当に効果のある施策に集中できます。例えば、BtoB企業であれば担当者はインターネット検索を活用し情報収集を行う傾向があります。そのため、SEOやオウンドメディアを優先すると成果に繋がる可能性が高いです。

一方、BtoC企業ならInstagram広告やショート動画を活用するほうが成果が出やすい場合もあります。

戦略によって「まず取り組むべき施策」「後回しにしても良い施策」が整理されるため、無駄なコストを抑えつつ成果を最大化できます。特に中小企業のようにリソースが限られる場合、優先順位の明確化は生存戦略そのものといえるでしょう。

効果測定を行いPDCAが回しやすくなる

Web施策の強みは、結果を数値で把握できる点にあります。しかし、戦略がなければどの数値を追うべきかがわからず、「フォロワー数が増えた」「アクセスが伸びた」などの表面的な成果で満足してしまいがちです。

戦略があれば、売上や顧客獲得につながる重要な指標(KPI)を明確にでき、正しい効果測定が可能になります。そのうえで改善の余地を探り、PDCAサイクルを継続的に回すことで、施策はより洗練されていくのです。

例えば、広告のクリック率が高くても購入に結びついていないなら、ランディングページの改善が必要だと判断できます。このように、戦略があることで数値の意味を正しく読み取り、具体的な改善行動に結びつけられるのです。

感覚や勘ではなく、データに基づいた判断を繰り返すことで、Web施策の成果は再現性を持って積み重なっていきます。

一貫した施策を実施できる

SNSや広告、SEOなどの施策はそれぞれ有効ですが、単独で取り組むと「部分最適」にとどまりがちです。例えば広告で集めたユーザーが、サイトで必要な情報を見つけられなかったり、SNSの発信内容と整合性が取れていなかったりすれば、顧客体験は分断されてしまいます。

Web戦略を立てることで、複数のチャネルを統合的に設計し、一貫性のある顧客体験を提供できます。例えば「広告で認知する→Webサイト内のコンテンツで理解を深める→資料請求後は継続的にメールを送り、購買促進をする」などの流れをあらかじめ設計しておけば、施策同士が連携し、顧客をスムーズに購入へ導けるでしょう。

上記のような一貫性は顧客の信頼を高め、成果を最大化するうえで重要です。部分最適を脱して全体最適を目指すことが、Web戦略の大きな役割です。

中小企業でも成果を出すことができる

Web戦略は大企業の専売特許ではありません。むしろ、限られた予算や人員で運営する中小企業こそ、戦略的なアプローチが成果を左右します。

戦略を立てずに思いつきで施策を進めると、広告費の無駄遣いや効果の薄い取り組みに終わってしまいがちです。しかし、ターゲットや目的を明確にしたうえで、費用対効果の高いWEB施策を組み合わせれば、少ない投資でも十分な成果を得られます。

さらに、Web施策は効果を数値化できるため、改善を重ねて成果を積み上げやすい特徴もあります。例えば、SEO記事の閲覧数や問い合わせ数を追いながら調整を行えば、安定したリード獲得が実現可能です。

適切な戦略を描けば、中小企業でも大手に負けない存在感を発揮できるのです。

中小企業におけるWeb戦略については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。

顧客と長期の関係性を築きやすくなる

Web戦略は、短期的な集客だけでなく、顧客との「長期的な信頼関係」を育める点も魅力です。単なる広告配信では一時的な購買は生まれても、その後のつながりは途絶えてしまいます。

しかし、戦略に基づいて顧客の課題に寄り添ったコンテンツを継続的に届けたり、SNSでの双方向コミュニケーションを大切にしたりすることで、「この会社なら安心できる」という信頼感が積み重なっていきます。その結果、リピーターやファンが増え、安定した売上基盤が築かれるのです。

例えば、メールマガジンで役立つ情報を提供し続ければ、顧客が再び商品を購入したり、新たなサービスに関心を持ったりするきっかけになります。短期的な成果だけに依存せず、顧客と共に成長していく視点を持つことが、持続的なビジネスの成功につながるでしょう。

【コンサルタントからのコメント】

今の世の中において、WEBを使っていない人はほぼほぼいません。そのため、Web戦略を作ることは事業にとって必要不可欠で、必修科目のようなものです。

他社が当たり前のようにWeb戦略を作っている中で、Web戦略を作らずに生き残ることは極めて難しくなります。

Web戦略がないことでマーケティング戦略の失敗に直結してしまう可能性もあるので、必ず作りましょう。

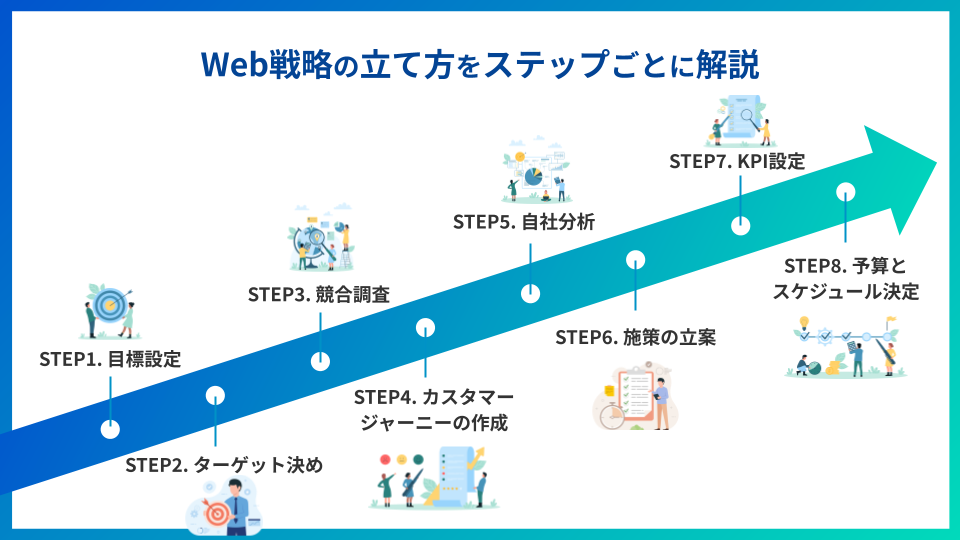

WEB戦略の立て方をステップごとに解説

Web戦略はただ単に思いついたものを実行すればよいわけではありません。順序を立てて、ステップごとにしっかり策定することが重要です。

ここからは、Web戦略の立て方をステップごとに解説します。

| ステップ | ポイント |

| ステップ1. 目標設定 | 売上拡大、問い合わせ数増加、認知度向上など、具体的で測定可能なゴールを設定する。 |

| ステップ2. ターゲット決め | 年齢、性別、地域、価値観、購買行動などを分析し、自社の理想的な顧客像を明確にする。 |

| ステップ3. 競合調査 | 競合企業のWebサイト、SEO、広告手法、SNS活用状況を調べ、自社との差別化ポイントを見極める。 |

| ステップ4. カスタマージャーニーの作成 | 顧客が認知→興味→比較→購入→リピートに至る流れを可視化し、各段階で必要な情報を整理する。 |

| ステップ5. 自社分析 | 自社の強み・弱みを洗い出し、どの領域で競合に勝てるかを明確にする。SWOT分析などを活用。 |

| ステップ6. 施策の立案 | SEO、SNS、広告、CRMなど、目標達成に直結する施策を選定・設計する。 |

| ステップ7. KPI設定 | 施策ごとに具体的な指標(例:PV数、CVR、問い合わせ件数)を設定し、効果を測定可能にする。 |

| ステップ8. 予算とスケジュール決定 | 実現可能な予算とスケジュールを決め、リソースの配分を最適化して計画を無理なく実行できるようにする。 |

Web戦略の詳しい立て方については、こちらの記事も参考にしてみてください。

ステップ1. 目標設定

最初のステップは「目標設定」です。ゴールを明確にしなければ、どんなに多くの施策を打っても効果を測定できず、方向性も定まりません。目標は「売上を〇%伸ばす」などの定量的なものだけでなく、「ブランド認知度を高める」「顧客満足度を改善する」などの定性的なものでも構いません。

重要なのは、目標が事業全体の方向性と一致しているかどうかです。さらに、SMARTの原則(具体的・測定可能・達成可能・現実的・期限付き)を意識することで、曖昧な目標を避け、実行に移しやすくなります。

例えば「半年以内に問い合わせ件数を30%増やす」というように、数値と期間を明示すれば、施策の成果を検証しやすくなります。目標設定は戦略の出発点であり、ここが曖昧だと後のすべてのステップが揺らいでしまうため、時間をかけてしっかり固めることが大切です。

ステップ2. ターゲット決め

次に重要なのが、ターゲットの明確化です。誰に向けて発信するのかが定まらないと、メッセージがぼやけ、結局「誰にも刺さらない施策」になってしまいます。

ターゲットを決める際には、年齢・性別・職業・居住地などの基本的な属性だけでなく、価値観やライフスタイル、購買動機などの心理的要素まで深掘りすると効果的です。最近では「ペルソナ」と呼ばれる仮想の顧客像を作る手法が一般的です。

例えば「30代後半の共働き女性。健康志向が強く、子どものために安心できる食品を選ぶ」などの具体的な人物像を設定すれば、Webサイトのデザインやコンテンツ、広告のメッセージまで一貫性を持たせやすくなります。ターゲットを明確にすることで、不要な施策にリソースを割かず、最短距離で成果につなげることが可能になるのです。

ステップ3. 競合調査

競合の動きの把握も欠かせません。同じ市場で戦っている相手がどのような戦略を展開しているかを知ることで、自社の立ち位置を明確にできます。

調査のポイントは下記のように大きく3つあります。

- 競合サイトのSEO対策や検索順位

- SNSでの発信内容や反応

- 広告やキャンペーン

- Webサイト内のコンテンツや動線

競合の展開状況を分析すれば「競合が強い領域」と「競合が手薄な領域」が見えてきます。例えば、ある競合がSEOでは強いがSNS活用は弱い場合、自社はSNSで差別化を図る戦略を立てやすくなります。

調査結果を整理する際には、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)を使うと効果的です。競合調査は単なる模倣のためではなく、自社の独自性を発揮するヒントを見つけるために行うのです。

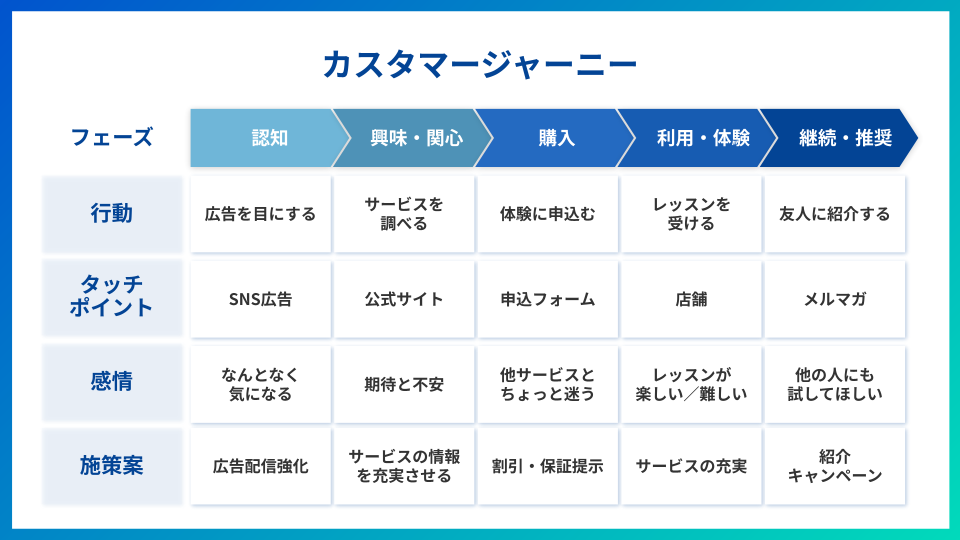

ステップ4. カスタマージャーニーの作成

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入、さらにリピートやファン化に至るまでの行動プロセスを可視化したものです。この設計があると、顧客がどの段階でどのような情報を求めているかが明確になり、施策の精度が一気に高まります。

例えば「認知→興味→比較→購入→継続」という流れを想定し、各フェーズで顧客が抱える疑問や不安を書き出します。認知段階では「どんな会社なのか」、比較段階では「他社との違いは何か」、購入段階では「本当に信頼できるか」などの点が重要です。

上記を踏まえ、SEO記事やSNS投稿、広告やLP、Webサイトなどを設計すれば、顧客は自然な流れで購買へ進めます。カスタマージャーニーは顧客目線を徹底的に考えるためのフレームワークであり、Web戦略全体の軸になるものです。

ステップ5. 自社分析する

競合調査と並行して、自社の現状を冷静に把握することも重要です。よく使われるのがSWOT分析で、自社の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を整理していきます。

例えば「強み=独自の技術」「弱み=認知度の低さ」「機会=市場の拡大」「脅威=大手企業の参入」などの形です。情報を整理することで、自社が勝負すべきポイントと改善すべき課題が浮かび上がります。

また、GoogleアナリティクスやSearch Consoleを使えば、既存のWebサイトの流入経路や離脱率などの具体的なデータも確認できます。自社の現状を正しく理解することで、無理のない戦略を描き、リソースを有効に配分できるのです。

ステップ6. 施策の立案

ここまでの分析を踏まえて、具体的な施策を立案します。施策は大きく分けて「集客」「転換(コンバージョン)」「育成」の3段階です。

集客ではSEOや広告運用、SNS発信を行い、転換ではLP最適化やキャンペーンで購入を促し、育成ではメールマーケティングやコンテンツ配信で関係を深めていきます。どの施策も単独で動かすのではなく、カスタマージャーニーに沿って連携させることがポイントです。

例えば「広告で認知→Webサイトで信頼構築→メールで購入促進」などの導線を作れば、顧客は迷わず行動できます。施策はアイデアだけで終わらせず、優先度や実行可能性を整理して絞り込むことが大切です。

ステップ7. 施策ごとにKPIを設定する

施策を立てたら、「何をもって成功とするか」を数値で定めましょう。これがKPI(重要業績評価指標)です。

例えば、SEO施策なら「検索順位」や「オーガニック流入数」、広告なら「クリック率」や「CPA」、SNSなら「エンゲージメント率」などがKPIになります。KPIを設定しないと「なんとなく成果が出ているような気がする」などの曖昧な判断に陥りやすくなります。

また、KPIは最終目標(KGI:売上や契約件数など)と結びついていることが重要です。KPIが正しく設定されていれば、施策がゴールに向かっているかどうかを随時確認でき、改善の方向性も見えやすくなります。小さな数値改善を積み重ねることで、大きな成果につながるのです。

ただし、SNS運用やSEO対策のための記事作成などは短期的には成果が現れにくい傾向があります。

成果を感じられなかった場合は、短期的な成果だけで判断するのではなく、投稿回数などの行動量をKPIにするのも一つの手です。

ステップ8. 予算とスケジュールを決める

最後に、施策を実行するための「予算」と「スケジュール」を具体化します。いくら優れた戦略を描いても、実行のためのリソースが不足していれば元も子もありません。

予算を決める際には、短期的な広告費だけでなく、コンテンツ制作や人材育成にかかる費用も考慮する必要があります。スケジュールは、施策ごとの実行時期と検証サイクルを明示し、PDCAを回しやすくすることが重要です。

例えば「3か月ごとにSEO記事の成果を確認」「毎月広告のROIをチェック」などの形です。予算とスケジュールをあらかじめ決めておけば、進行管理がしやすくなり、計画倒れを防げます。

戦略を現実の成果につなげるためには、実行可能性を意識したリソース配分が欠かせないのです。

Web戦略の立て方は以下の記事でより詳しく解説しています。こちらもぜひご参考にしてみてください。

Web戦略の立案に役立つおすすめのフレームワーク

Web戦略を立案する際は、フレームワークの活用が欠かせません。フレームワークにも様々な種類がありますが、ここではWeb戦略に役立つフレームワークをご紹介します。

簡単に把握できるように、以下の表でもポイントをまとめたので参考にしてください。

| フレームワーク | Web戦略での施策・コンテンツ事例 |

| SWOT分析 | SEO記事・SNS投稿での差別化、UX改善による弱点克服、広告配分の見直し |

| 4C分析 | FAQ、コスト説明、チャット導入、SNSコミュニケーション施策 |

| 4P分析 | 商品紹介ページ、価格キャンペーン、流通チャネル拡張、各種プロモ-ション施策 |

| PPM分析 | 高利益商品の強化、新商品の認知施策、低ROI商品のリソース見直し |

| PEST分析 | 法改正対応記事、景気反応型キャンペーン、トレンドに基づくSEO/コンテンツ企画 |

SWOT分析

SWOT分析は「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの視点で自社を整理するフレームワークです。WEB戦略では、自社サイトの得意分野や他社にはない魅力(強み)、改善すべき課題(弱み)を洗い出し、それを外部環境の変化と掛け合わせて考えることが重要です。

例えば、自社の強みを把握してWEBサイトで訴求する、ターゲットに合わせた集客施策を企画するなどの施策が考えられます。逆に、自社の弱みである部分は競合と同じレベルを目指す、弱みよりも強みが生きるターゲットを選定するなどの改善策も具体的な行動に直結します。

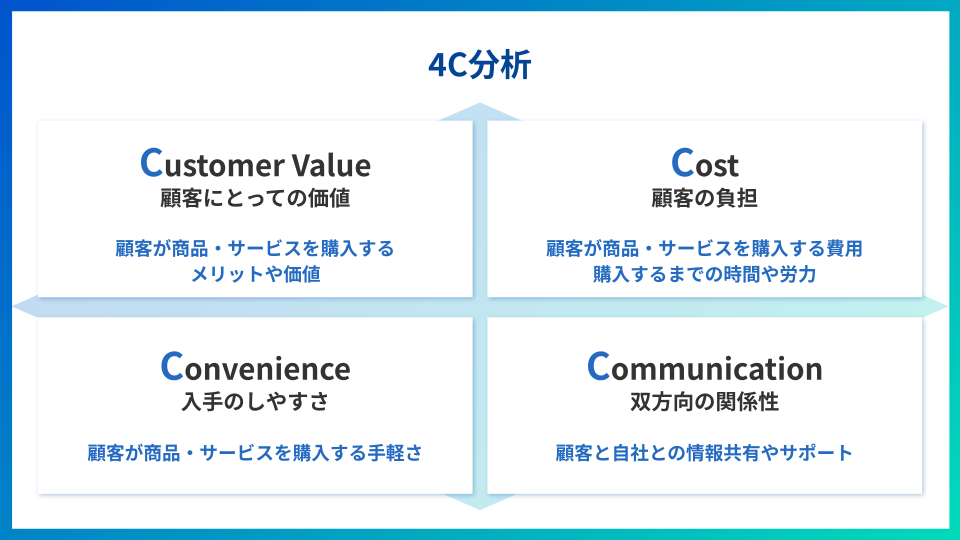

4C分析

4C分析は「Customer(顧客価値)」「Cost(顧客の負担)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4つの視点から施策を考える手法です。

WEB戦略に応用する際には、顧客が本当に求めている情報や価値を明確にすることが出発点となります。

例えば、SEO記事やホワイトペーパーを通して課題解決に直結する情報を発信することで「Customer」に応えられます。また、ユーザーが問い合わせを行う際のハードルを下げるチャットボット導入や、SNSを活用した双方向コミュニケーションは「Convenience」「Communication」の観点で効果的な施策といえるでしょう。

4P分析

4P分析は「Product(商品・サービス)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の4つで構成されるフレームワークです。WEB戦略では、商品やサービスをオンライン上でどのように魅せ、どのチャネルで届けるかを考える軸になります。

例えば、キャンペーンによる割引をSNS広告で拡散するのは「Promotion」に該当します。また「Place」は、自社サイトだけでなくECモールや外部プラットフォームを活用する施策も考えられるでしょう。

このように4Pを意識すると、WEB上での打ち手が網羅的に整理できます。

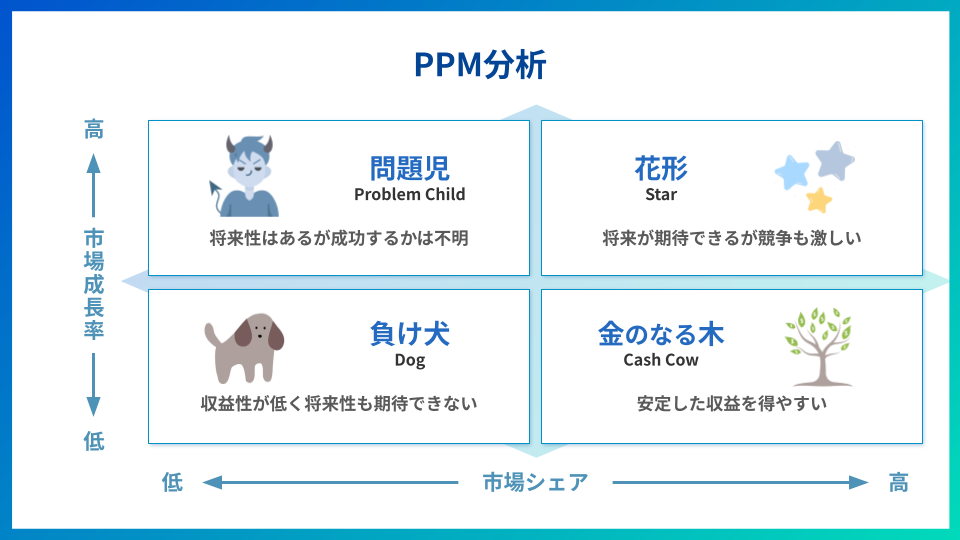

PPM分析

PPM分析(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、事業やサービスを「市場成長率」と「市場シェア率」で4象限に分けて評価する手法です。WEB戦略に取り入れる場合、自社が展開する複数のサービスやコンテンツを整理し、どこにリソースを集中すべきか判断できます。

例えば「花形(成長率もシェアも高い)」に該当する主力サービスには広告予算を重点投下し、一方「負け犬(成長率もシェアも低い)」に該当するコンテンツは撤退や改善を検討するなどの具体的な戦略につながります。

コンテンツマーケティングでも、SNSの投稿内容や記事テーマをPPM的に分類すれば、更新すべきテーマと整理すべきテーマを可視化できるため、効率的な運営が可能です。

PEST分析

PEST分析は「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」などの外部環境の変化を捉えるフレームワークです。WEB戦略では、この分析を行うことで将来の市場変化やユーザー行動の変化を予測できます。

例えば「Society」の観点からはZ世代のSNS利用の増加、「Technology」の観点からは生成AIや音声検索の普及などの要素が挙げられます。

上記を踏まえて、音声検索向けのSEO対策を検討したり、AIを活用したパーソナライズドメールマーケティングを導入したりするなど、時代に即した施策を導き出せるでしょう。

Web戦略をビジネス成果に繋げるポイント

Web施策はただ思いついた施策を実行すれば良いわけではありません。WEB戦略を具体的な施策に落とし込み、ビジネス成果に繋げるためには、いくつかのポイントを理解しておく必要があります。

ここからは、Web戦略をビジネス成果に繋げるポイントを詳しく解説します。

また、Web戦略をビジネス成果に繋げるためには、マーケティングの知識も必要です。以下の記事ではWebマーケティングの始め方を解説していますので、合わせてご参考ください。

自社の目的に合わせて戦略を立てる

Web戦略を立てる際に大切なのは「自社の目的を明確にすること」です。新規顧客を増やしたいのか、既存顧客のリピートを促したいのか、目的によって取るべき施策は大きく異なります。

例えば、新規顧客の獲得が狙いならSEOや広告を活用し、まずは認知を広げることが有効です。一方、既存顧客との関係を深めたい場合は、メールマガジンやLINE配信で継続的に情報提供を行うのが効果的です。

目的が曖昧なままでは施策が分散してしまい、効果測定もしづらくなります。だからこそ、「何を達成したいのか」を言語化することがとても重要なのです。

施策を複数組み合わせて相乗効果を狙う

Web戦略は一つの施策に依存するよりも、複数の手段を組み合わせることで成果が大きくなります。例えば、SEOで集客したユーザーをリターゲティング広告で再度アプローチしたり、SNSで話題を作ったあとに自社サイトで詳細情報を提供したりする、などです。

他にも、記事の内容をSNS用に編集して投稿したり、お役立ち資料としてまとめてメルマガで送付したりすると、効率的にコンテンツを活用できるようになります。

単発の施策では一時的な成果にとどまることも多いですが、複数のチャネルを連携させれば、顧客が自然と購入や問い合わせに至る仕組みができます。また、施策同士を組み合わせることでリスク分散にもなり、広告費が高騰してもSNSやSEOで補えるなどの柔軟性も生まれます。

専門家からアドバイスを受ける

自社だけでWeb戦略を立てようとすると、どうしても視点が偏ってしまったり、実行フェーズで行き詰ったりするケースがあります。そのため、専門家のアドバイスを受けるのも有効です。

例えば、広告運用のプロに出稿設計を任せたり、SEOの専門家にサイト構造の改善を依頼したりすることで、短期間で成果を出せる可能性が高まります。また、専門家は最新の業界動向や成功事例を知っているため、自社の試行錯誤では得られない知見を得られます。

社内にノウハウを蓄積しながら外部の力を借りることで、戦略の精度を高めつつ、実行の際の失敗も防ぎやすくなるでしょう。

Web戦略をコンサルタントに外注するのも1つの手です。コンサルタントに外注するメリットや注意点、予算等はこちらの記事で詳しく解説しています。

現状の課題やフェーズに合わせて戦略を立てる

企業にはそれぞれの成長段階があり、フェーズによって最適なWeb戦略も変わります。創業期であれば、まずは受け皿となるWebサイトの情報を充実させたり、自社の商品やサービスの実績を作ったうえで、広告やSNSなどで集客を行ったりなどの施策が重要です。

一方、すでに一定の顧客基盤がある企業なら、顧客ロイヤルティを高める施策に注力すべきです。さらに、課題によっても打ち手は変わります。サイト流入が少ないならWeb広告やSEO対策、CVRが低いならLPの改善やUI/UX見直し、などのように的確な戦略を選ぶことが成果に直結します。

現状を分析せずに施策だけを進めると成果が出にくくなってしまうため、「自社の今の立ち位置」を正しく把握することが大切です。

【コンサルタントからのコメント】

Web戦略で使える施策はかなり多くありますが、ベーシックな施策で集客ができるように設計を組むべきです。

事業の安定性を考えると、「 Google広告」、「SEO対策」、「Instagram運用」での集客のように、ある程度ベーシックな施策で取れるようにしないといけません。

トリッキーな施策は、短期的な利用や部分使いでは効果を発揮することもありますが、成果の上限がかなり低く、ブランド毀損リスクなどを孕んでいることが多いです。 そのため、ベーシックな施策で十分な集客ができるように、サービス設計や、どのようなメッセージで集客をするのかということをWeb戦略の中で作っていく必要があります。

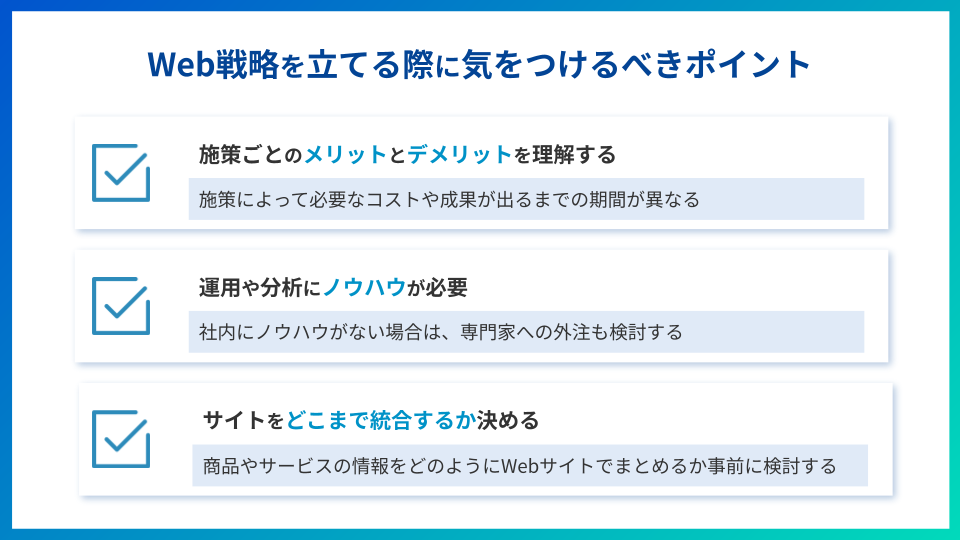

Web戦略を立てる際に気をつけるべきポイント

ここまで、Web戦略を立てる際の手順や成功のポイントをご紹介しましたが、以下のように注意しなければいけない点もあります。

失敗のリスクを防ぎ、効率よくWeb戦略を進めていくためにも、どのような注意点があるのか理解しておきましょう。

施策ごとのメリットとデメリットを理解する

Web施策は万能ではなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。

広告を活用すれば短期間で集客が可能ですが、継続するにはコストが発生します。

反対に、SEOやSNS運用は費用を抑えつつ中長期的な効果が見込めますが、成果が出るまでには時間が多くかかるケースも少なくありません。

こうした特徴を理解せずに取り組むと「思ったほど効果が出ない」と感じる原因になります。施策の特性を踏まえ、短期施策と中長期施策をバランスよく組み合わせることが重要です。

運用や分析にノウハウが必要

Web戦略は実行するだけでは意味がなく、運用しながら改善を繰り返すことが成功の鍵です。そのためには、効果測定やデータ分析のノウハウが欠かせません。

アクセス解析ツールを用いてユーザーの行動を可視化したり、広告のCTRやCVRを定期的にチェックして改善案を検討したりすることが重要です。

もし社内に知見が不足している場合は、専門家に外注するのも一つの選択肢です。

分析を軽視すると、せっかくの施策が無駄に終わってしまう可能性があるため注意しましょう。

サイトをどこまで統合するか決める

複数のサービスやブランドを持つ企業では、 Webサイトをどのように運営するかも大きな課題です。

すべてを1つのサイトにまとめて統合的にブランディングする方法もあれば、サービスごとに独立したサイトを作りターゲット別に訴求する方法もあります。

統合型は管理の効率化やSEO効果を高めやすい一方、情報が多すぎてユーザーが迷いやすい側面もあります。逆に分散型はニーズに合わせた訴求がしやすいものの、運用コストが増える点に注意しなければなりません。戦略段階で方針を決めておくことで、後々の運用トラブルを防げます。

【コンサルタントからのコメント】

最も注意しなければならないことは、「Web戦略ですべてが解決する」と思い込まないことです。

日本ではWeb戦略はどうしても議論が「施策の話」=「戦術の話」になりがちです。

ですが、戦略の失敗を戦術の失敗でカバーすることは難しいです。そもそもの商品やサービスが売れない状態だと、やはりどこかでうまくいかず失敗が発生してしまいます。

Web戦略だけで結果を出そうとしようとするのは不可能なのでやめましょう。

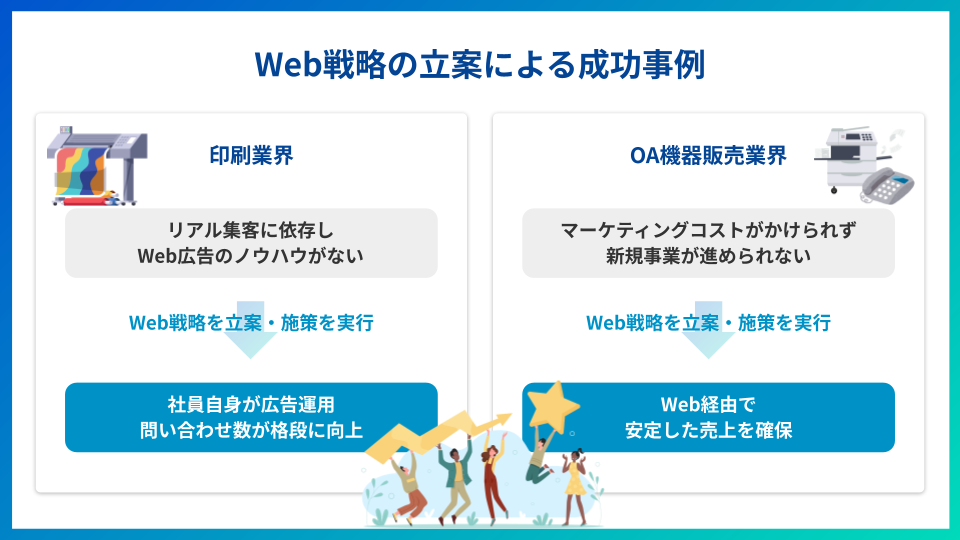

Web戦略の立案による成功事例

最後に企業がWeb戦略を立案することで、どのような成功を収めてきたのか、弊社FlyEdgeが支援した具体的な事例をもとにご紹介します。

印刷業界での事例

印刷業界のある企業様では「今まで展示会や営業などリアルな集客のみでやっていた」「今後は自社でWeb広告運用をしたいが、経験・ノウハウがない」などが課題となっていました。しかし、以下の取り組みを行うことで、これらの課題の改善に繋がりました。

- Webマーケティング戦略コンサルティング

- Webマーケティング内製化支援

(基礎レクチャー、Web広告運用トレーニングなど)

- Webマーケティング導線構築

- 公式サイト設計・改善

- LPO(LP改善)

- サービス企画およびコンセプト設計

このような戦略の立案と実行支援により、マーケティングに関する知識や経験がない社員が自分で広告運用ができるようになったり、問い合わせ数が格段に向上したりなどの成果が見られました。

【印刷業】Webマーケ未経験から、問い合わせを毎月10~20件安定獲得し、月間売上170万円超を実現

OA機器販売業界での事例

OA機器販売業界のある企業様では、「アイデア状態の新規事業を自分で進められるようになりたい」といった意欲はあるものの、「予算が少なくマーケティングコストがかけられない」などの点が課題となっていました。しかし、以下の取り組みを行うことで課題の改善に繋がりました。

- Webマーケティング戦略コンサルティング

- Webマーケティング内製化支援

- (基礎レクチャー、Web広告運用トレーニングなど)

- Webマーケティング導線構築

- LPO(LP改善)

- サービス企画およびコンセプト設計

弊社のサービス導入後は、マーケティング未経験の社員が自分で広告運用ができるようになったり、安定した売上を確保できるようになったりなどの成果が見られました。

【OA機器販売業】Webマーケ未経験から、新規事業の問い合わせを毎月30~40件安定獲得し、2年半で380社の契約獲得を実現

上記の事例は企業や業界に合わせた施策を実行できたからです。特に大手企業と中小企業で取り組むべき内容は異なります。

以下では中小企業が間違えやすい集客方法をまとめていますので、合わせて参考にしてみてください。

まとめ

Web戦略とは、単に自社のホームページを作ることや広告を出すことにとどまらず、企業の目標達成に向けて「誰に」「どのように」価値を届けるのかを明確にし、最適な施策を組み合わせて進めていくプロセスです。

実例を見ても分かるように、正しく立案されたWeb戦略は、認知度向上から売上拡大、さらには顧客との長期的な関係構築までを実現します。

そのためには、現状分析・ターゲットの明確化・目標設定・施策の選定・効果測定という一連の流れを意識することが重要です。

戦略を描く際には、短期的な成果に目を奪われるのではなく、自社の強みを活かしながら中長期的な視点で取り組みましょう。

また、自社のリソースに限界を感じる場合は、外部の専門家やツールの活用も視野に入れるとよいです。

今後ますます競争が激しくなるデジタル市場で成果を出すためには、継続的な改善と柔軟な対応が求められます。ぜひ今回紹介した流れを参考に、自社に合ったWeb戦略を構築してみてください。

ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。

気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。