目標設定に有効なフレームワーク「SMARTの法則」は聞いたことがあるけど、具体的にどうすれば良いか分からず悩んでいませんか。漠然とした目標では行動計画が立てにくく、達成も難しくなります。

SMARTの法則を活用することで、誰でも明確で達成可能な目標を設定できるようになります。 本記事では、すぐに使えるSMARTの法則のテンプレートをご用意しました。さらに法則の基本的な知識から、職種別の具体的な目標設定の例まで詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたの目標達成の可能性を大きく高められるでしょう。

もし「目標を立てても思ったような効果が得られない」と悩んでいるなら株式会社FlyEdgeにご相談ください。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。

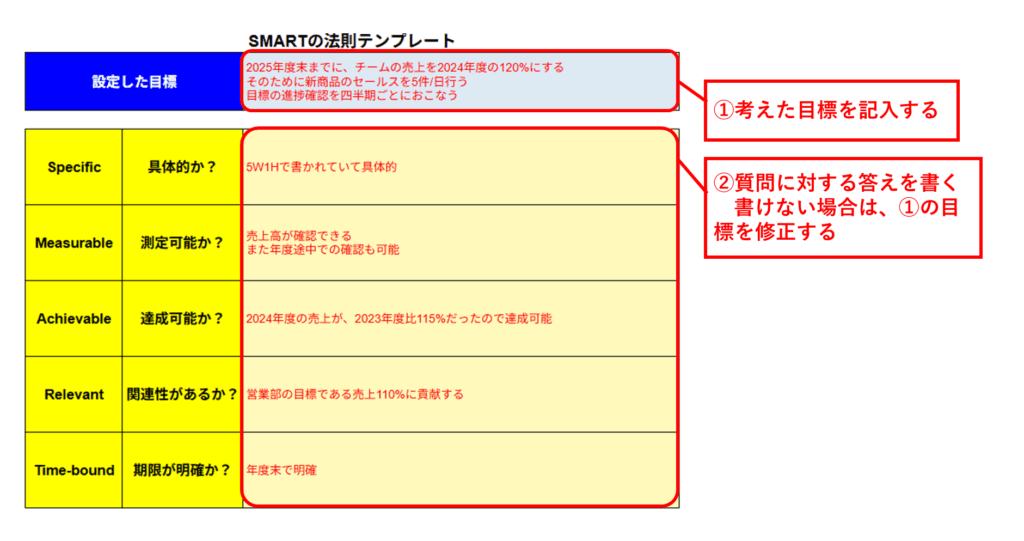

SMARTの法則テンプレートを今すぐ無料ダウンロード

SMARTの法則テンプレートは、以下からダウンロードできます。

このテンプレートを使えば、効果的な目標を設定できます。使い方は以下のとおりです。

まずは青い部分に自分で考えた目標を書き、そのあと各項目の質問に答えてください。もし質問に答えられなかった場合は、青い部分の目標を修正することで、効果的な目標にブラッシュアップできます。

SMARTの法則とは

SMARTの法則とは、目標達成の成功率を高めるための、目標設定のフレームワークです。目標を5つの要素に分けて設定することで、行動計画が明確になるメリットがあります。

SMARTという名称は、目標設定に必要な以下の5要素の頭文字です。

- Specific(具体的)

- Measurable(測定可能)

- Achievable(達成可能)

- Relevant(関連性)

- Time-bound(期限)

この法則は、1981年に経営コンサルタントのジョージ・T・ドラン氏によって提唱されました。以来、個人の目標設定から組織の業績管理まで、世界中で広く活用されています。

例えば「業務を効率化する」という抽象的な目標も、この法則を用いることで「3ヶ月後までに、報告書作成時間を1時間短縮する」といった実行可能な計画に変わります。正しく理解し活用することで、より現実的で効果的な目標を立てることが可能です。

SMARTの法則の5要素を正しく書くコツ

5つの要素は互いに関連しているため、1つでも曖昧だと目標全体の具体性が失われます。そのため、それぞれの意味を正しく理解しなければいけません。ここでは効果的な目標設定に必要な5つの要素、一つひとつの書き方を解説します。

Specific(具体的であること)

目標は、誰が読んでも同じように解釈できるほど具体的に設定することが重要です。抽象的だと何をすべきかが分からなくなり、行動に移しにくくなります。

悪い例:営業の成績を向上させる

上記の目標だと、何をどうするのかが不明確で具体的ではありません。これを具体的にするためには、以下のように修正してみましょう。

良い例:

(誰が)営業部の佐藤さんが

(何を)契約件数を

(いつまでに)次の四半期終了までに

(どうやって)担当エリアである渋谷区の新規顧客に対し主力商品であるAを提案して

(どうする)現在の3件から8件に増やす

ここまで具体化することで関係者全員が共通の認識を持つことができ、チームとして協力しやすくなる効果も期待できます。5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を意識して目標を文章にすると、より具体的で分かりやすい内容になります。

Measurable(測定可能であること)

目標の達成度合いを客観的に判断できるように、数値で測定できるようにしましょう。数値で測れない目標は、進捗の確認や達成できたかの評価が難しくなります。モチベーションを維持したり、計画の途中で見直しを行ったりするためにも、測定可能な指標は欠かせません。

悪い例:顧客からの信頼を高める

これでは、達成できたかどうかを主観でしか判断できません。そこで以下のように修正してみます。

良い例:アンケート調査で測定する顧客満足度スコアを、現在の平均70点から半年後の調査で85点へ引き上げる

これだと、目標の達成度が明確になります。

他にも「ウェブサイトのPV数を1万人から1万5千人に増やす」や「問い合わせへの平均返信時間を24時間以内から12時間以内に短縮する」といった目標も測定可能です。定量的な指標を用いることで、目標に対する進捗を正確に評価できます。

Achievable(達成可能であること)

設定する目標は、現実的に見て達成可能な内容にしましょう。高すぎて非現実的な目標は、挑戦する前から意欲を失う原因になります。一方で簡単すぎる目標では、チームの成長にはつながりません。

例えば、これまで一度もプログラミングを学んだことがない人が「1ヶ月で新しい業務システムを一人で開発する」という目標を立てるのは現実的ではないでしょう。まずは「3ヶ月間でプログラミングの基礎的な講座を修了し、簡単な計算ツールを作成する」といった段階的な目標がいいでしょう。

少し頑張れば手が届く目標を設定することが、継続的な努力につながります。モチベーションを保ちながら着実に成果を出すためには、達成可能な目標を立ててください。

Relevant(関連性があること)

個人やチームの目標を設定する場合、所属部署や会社全体の目標と関連している必要があります。自分の目標が、組織の目標達成にどう影響するのかを理解できると、モチベーションが高まるからです。

例えば会社の目標が「今期の売上を前期比で20%向上させる」であるとします。この場合、営業担当者が「新規の顧客を10社開拓する」という目標を立てるのは、会社の目標との関連性が高いと言えます。

自分の役割や立場をふまえて、設定する目標が最終的なゴールにどう結びつくのかを意識することが大切です。組織の目標と個人の目標の方向性を一致させることで、全員が同じ方向を向いて力を合わせられるようになります。

Time-bound(期限が明確であること)

どのような目標であっても「いつまでに達成するのか」という明確な期限を設けなければなりません。期限を設けることで計画的に行動する意識が生まれ、取り組む際の集中力アップが期待できます。

悪い例:新しい資格を取得する

これでは、いつ行動を始めるべきか分かりません。

良い例:今年10月の試験に合格するため、6月1日から勉強を開始し、平日は毎日2時間学習する

このように具体的な期限を設定することで、試験日から逆算して詳細な学習スケジュールを立てられます。長期的な目標の場合は、中間地点に短い期限を設けると目標を管理しやすくなります。

SMARTの法則を使った目標例【職種・業界別】

5要素の書き方は分かっても、自社に置き換えたときのイメージがつきにくいかもしれません。ここでは以下の業種別に、目標例を紹介します。

- 営業

- マーケティング

- 人事・人材開発

- エンジニアリング

- カスタマーサポート

- マネージャー職

- 務担当者

自社の業種に当てはまるものがあれば、ぜひ参考にしてください。

1.営業|受注額・商談件数

営業職の目標は、受注額や商談件数といった明確な数値で設定することがおすすめです。というのも営業活動の成果は数字で表しやすく、SMARTの法則の各要素に当てはめやすい特徴があるからです。

【営業の目標例】

担当エリアの新規顧客に主力製品Aを提案し、次の四半期末までに受注総額を500万円から700万円に増やす

実際に目標を立てる場合は、過去の実績から考えて達成可能か、組織全体の売上目標にも貢献するかを確認してください。

何を、誰に、いつまでに、どれくらい達成するのかを具体的にすることで、日々の行動計画が明確になります。漠然と「頑張る」のではなく、具体的な行動指針を持つことが重要です。

2.マーケティング|リード獲得・CVR

マーケティング職では、リードの獲得数やウェブサイトの成果率(CVR)などを目標にするのがおすすめです。特にデジタルマーケティングでは、成果をデータで正確に測定しやすく目標の進捗をフォローしやすいためです。

【マーケティングの目標例】

自社ブログで製品の活用事例に関する記事を週に2本公開し、ウェブサイトからの資料請求件数を月間100件から150件に増やす

3ヶ月後の月末を期限とし、営業部門へのリード供給という部署全体の目的に関連しています。現在のサイト訪問者数などから、達成可能かを判断することも忘れないでください。施策と数値を結びつけることで、効果的なマーケティング活動が展開できます。

3.人事・人材開発|研修効果・離職率

人事や人材開発の部門では、研修後の満足度や従業員の離職率などを具体的な目標に設定できます。組織の活性化や人材の定着といった目標は、数値化しにくいように思えるかもしれません。しかし具体的な指標を設けることで、客観的な評価と改善が可能です。

【人事・人材開発の目標例】

新入社員を対象とした月1回の面談制度を導入し、次年度末までに入社1年以内の離職率を現在の15%から8%未満に下げる

会社全体が優秀な人材の確保を目指していれば、Relevant(関連性があること)にも合致します。人や組織の成長に関する目標も、SMARTの法則を用いることで計画的な管理が可能です。

4.エンジニアリング|デプロイ頻度・バグ削減

エンジニアリングの分野では、開発プロセスの速さや製品の品質を示す指標を目標にするといいでしょう。開発の効率性や成果物のクオリティは数値で測定できる項目が多く、目標管理に適しています。

【エンジニアリングの目標例①】

次の四半期末までに自動テストの仕組みを整備することで、ソフトウェアの公開(デプロイ)頻度を現在の月1回から週1回に増やす

この目標では、期限を設定することでやるべきことが明確になっています。また顧客へ新しい価値をより早く届ける、という事業戦略にも関連するかもしれません。

【エンジニアリングの目標例②】

リリース後1週間以内に見つかる重大なバグの数を平均3件から1件未満に減らす

定量的な目標にすることで、誰が見ても達成しているかの判断ができます。

5.カスタマーサポート|CSAT・応答速度

カスタマーサポート部門では、顧客満足度(CSAT)や問い合わせへの応答速度を目標に設定するのが一般的です。顧客からの評価や対応の質を数値で管理することで、サービスレベルを維持・向上できるからです。

【カスタマーサポートの目標例】

問い合わせ管理ツールを新たに導入し、メールでの初回応答時間を3ヶ月後までに平均6時間以内から2時間以内に短縮する

設定した目標が、全社のビジョンに合っているか確認してください。この場合、もし全社目標が「顧客体験の向上」であれば、初回応答時間の短縮は効果的といえます。

6.マネージャー職|チーム目標達成率・メンバー育成KPI

マネージャー職にある人は、チーム全体の業績目標と、部下の成長に関する目標の両方を設定してみましょう。マネージャーの役割はチームの成果の最大化に加え、メンバー1人ひとりの能力を引き出すことにもあるからです。

【マネージャー職の目標例①】

チームに課せられた売上目標の達成率を、半年後の評価期間終了時までに95%から110%に引き上げる

【マネージャー職の目標例②】

メンバー全員と月1回の面談を実施し、そのうち2名以上が関連資格を取得できるよう支援する

成果と育成の両面から目標を具体化することで、バランスの取れた強いチーム作りが実現できます。

7.総務担当者|業務効率化・コスト削減

総務のような管理部門では、社内業務の効率化や経費の削減を具体的な数値目標として設定できます。日々の定型業務が多いように見えますが、その中にも改善できる点は多く存在します。

【総務担当者の目標例】

新しいオンライン発注システムを導入し、事務用品にかかる月々の経費を平均30万円から25万円に削減する

この場合、3ヶ月以内にシステムを導入し、その後の3ヶ月で効果を測定するという具体的な期限を設けると更に効果的です。

SMARTの法則を活用する時のポイント

素晴らしい目標を設定しても、計画しただけで放置しては意味がありません。目標達成は、計画を立てる段階と、それを実行・管理していく段階の両方がそろって初めて成功します。

ここでは目標達成の確実性を高めるためのポイントとして、以下の3つを紹介します。

- 定期的に達成率を確認する

- 達成率は数値で可視化する

- チームの目標として浸透させる

定期的に達成率を確認する

目標の進捗状況は、定期的に確認する習慣を持ちましょう。計画どおりに進んでいるか把握することで、問題が起きていてもすぐに対策を打つことが可能になります。期限が迫ってから計画との大きなズレに気づいても対策が打てず、目標が達成できない可能性もあります。

3ヶ月の目標であれば、毎週または隔週で進捗を振り返る時間を設けるのがおすすめです。「計画に対して現在どの位置にいるか」「課題はないか」などを確認し、必要であれば計画を修正してください。

定期的に確認することで軌道修正ができ、目標達成の確率を高められます。

達成率は数値で可視化する

目標の達成率は、数値やグラフなどで誰が見ても明らかな形で「見える化」するのがおすすめです。「順調です」といった感覚的な言葉での報告では、人によって受け取り方や理解度が異なってしまうためです。

売上目標であれば、目標値と実績値を並べた折れ線グラフを作成することで、目標との差が一目で分かります。チームの共有スペースにそのグラフを掲示しておけば、メンバー全員の当事者意識も高まるでしょう。

達成率を視覚的に表現する方法は、モチベーションの維持にもつながります。

チームの目標として浸透させる

チームで取り組む目標は、メンバー全員に共有し自分の目標として根付かせることが重要です。一部のメンバーしか目標を理解していない、あるいは他人事だと感じている状態では、チームとしての一体感は生まれません。

具体的な方法としては、目標設定からメンバーを参加させ意見を求めるのがおすすめです。設定後も、朝礼や定例会議の場で繰り返し目標を確認する機会を設けましょう。目標をチームの共通認識とすることが、大きな成果を生み出すポイントです。

SMARTの法則以外のフレームワークを紹介

SMARTの法則以外にも、目標設定に役立つフレームワークがあります。目標の種類や組織の状況によって最適な目標管理の方法は異なりますので、自分たちのチームに合った手法を選びましょう。

ここでは代表的なフレームワークとして「OKR」「KPI/KGI」「GROWモデル」の3つを紹介します。SMARTの法則と比べ、目的に応じて使い分けてみてください。

OKR(Objectives and Key Results)

OKRとは、組織全体で目指す目標(Objective)と、その達成度を測るための成果(Key Results)を組み合わせて設定する手法です。この手法は、会社全体で一つの高い目標に向かって力を合わせることを目的としています。変化が速い市場で組織全体の方向性を一つにまとめ、高い目標への挑戦を促す効果が期待できます。

【OKRを活用した目標例】

目標(O):顧客に最も愛される製品を作る

成果(KR):アンケートでの顧客満足度スコアを95点にする、1日の利用ユーザー数を5万人にする など

OKRでは、達成度が60~70%程度となる少し高めの目標を設定することが一般的です。組織全体で野心的な目標を共有し、メンバーの意欲を引き出したい時におすすめのフレームワークです。

KPI/KGI

KGIとKPIは組織の最終目標と、その達成に向けた途中の指標をセットで管理する手法です。最終的なゴールから逆算して、日々の行動が計画どおりに進んでいるかを確認するために使われます。KGIが組織の最終目標、KPIはその目標を達成するための中間的な指標です。

【KPI/KGIを活用した目標例】

KGI(重要目標達成指標):年度末までに売上高を1億円にする

KPI(重要業績評価指標):月間の新規契約件数を10件にする、商談につながる確率を30%にする など

日々の活動ではKPIの達成を目指すことで、結果としてKGIの達成へとつながっていく仕組みです。このようにKGIとKPIを連携させれば、目標達成までのロードマップを客観的に管理できます。

GROWモデル

GROWモデルは、目標設定から行動計画の立案までを、対話を通じて本人の気づきを促しながら進めていくコーチングの手法の一つです。上司が一方的に答えを教えるのではなく、本人が自ら考え答えを見つけ出すサポートをするイメージです。そのため本人の自主性を引き出し、目標達成へのやる気を高めたい時に効果的です。

GROWモデルは、以下の4つの段階で成り立っています。

- Goal(目標設定):「どうなりたいか」をはっきりさせる

- Reality(現状把握):「今の状況はどうか」を確認する

- Options(選択肢の検討):「何ができるか」を考える

- Will(意思決定):「具体的に何をするか」を決める

質問に沿って対話を進めることで、本人は自発的に行動計画を立てられるようになります。特に個人の能力を高めたり、キャリアを考えたりする場面で有効な手法です。

SMARTの法則テンプレートが時代遅れと言われる理由

SMARTの法則は非常に有効な手法である一方、「時代遅れ」と指摘されることがあります。その理由として「柔軟性が低い」「大胆な挑戦には不向き」「多様な働き方に適応していない」の3点を解説します。

柔軟性が低い

SMARTの法則は設定した目標を変えにくい点で、柔軟性が低いと指摘されることがあります。この法則では、具体的で期限がはっきりした目標を設定するため、計画の途中で状況が大きく変わった場合に対応しにくいという側面を持っています。

例えばある製品の販売目標を立てた後に、市場に強力なライバル製品が登場したとします。SMARTの法則で固めた目標を追い続けるよりも、状況に合わせて目標自体を見直すべき状況になるかもしれません。

特に変化の激しい業界では、数ヶ月先の市場を正確に見通すことは困難です。最初に立てた目標にこだわりすぎず、状況に応じて柔軟に見直すことが重要です。

大胆な挑戦には不向き

「達成可能(Achievable)」であることを大切にするため、これまでにない大胆な挑戦には向いていない場合があります。そのため組織が大きく成長するような、新しい価値を生み出す挑戦的な目標は立てにくくなります。

例えば、誰もが不可能だと考えるような「1年以内に一般の人が月へ旅行できるようにする」といった目標は、SMARTの法則の「達成可能」という基準には当てはまりません。しかし壮大な夢こそが、新しい技術を生み出す力になることもあります。

既存の事業を安定して伸ばす目標には適していますが、新しい事業をゼロから作るような場面では、別の考え方が適しています。そのため組織の大きな変革を促す挑戦には、OKRなどの別の手法を使うのがおすすめです。

多様な働き方に適応していない

SMARTの法則は、個人の役割や成果がはっきりしている働き方をもとにしています。そのため、多様な働き方には適応しきれない面があります。複数の仕事を掛け持ちしたり、チーム内での役割が変わったりする状況では、個人ごとに固定された目標を管理することが難しくなります。

現代ではフリーランスや副業で働く人が増え、一つの会社に縛られない働き方が広がっています。また短期間で計画を見直しながら、柔軟に進める開発チームもあります。こうした働き方では、年度の初めに立てた個人目標が、すぐに現状と合わなくなるかもしれません。

働き方の多様化に対応するためには、柔軟な目標の見直しやチーム全体の成果を大切にする視点が必要です。

まとめ

本記事では、SMARTの法則の基本的な考え方から具体的な目標設定例、活用時のポイントなどを解説しました。SMARTの法則は、目標を5つの要素(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に分けて考えることで、計画を明確にし、達成の可能性を高める非常に有効な手法です。

この法則は、営業やマーケティングなど様々な職種で応用できます。またテンプレートを活用すれば、誰でもすぐに効果的な目標設定を始められます。

しかし柔軟性の低さなどのデメリットから、目標を立てても思うように管理できないケースもあるかもしれません。株式会社FlyEdgeでは適切な目標管理で、貴社のリソースを最大化させるお手伝いをしております。3,000回以上のコンサルティングで構築した、中小企業の勝ちパターンを活用したい方はぜひお問い合わせください。