マーケティング戦略は、ただ商品を売るための施策を考えるだけではなく、企業が持続的に成長するための道筋を描く重要なプロセスです。しかし、「どこから手をつければよいのか分からない」「具体的に何を基準に戦略を立てればよいのか知りたい」という方も少なくありません。

本記事では、マーケティング戦略をゼロから立案・策定する方法を、ステップごとに分かりやすく解説します。顧客理解から市場分析、戦略立案、実行計画まで、順を追って学ぶことで、実務にすぐに活かせる知識を身につけられます。

マーケティング戦略の立案・策定とは?

マーケティング戦略の立案・策定とは、単に商品を売るための方法を考えることではなく、企業がどのようなお客様に、どのような価値を届け、それをどのように伝えて収益へとつなげるのかを体系的に設計するプロセスのことです。

マーケティング戦略を立案する際には、以下のような要素を組み合わせて考えていきます。

- ターゲット顧客の選定

誰に商品やサービスを届けるのかを決める。 - ポジショニングの明確化

競合と比べて、自社がどんな立ち位置で選ばれるのかを定義する。 - ブランドメッセージの設計

顧客に伝えるべき価値やストーリーを分かりやすく言語化する。 - チャネルの選定

広告、SNS、メール、イベントなど、どの方法で顧客にアプローチするかを決める。 - KPIの設定

成果を測定するための指標を具体的に決める。 - 予算配分

限られたリソースを、どの施策にどれだけ投入するかを検討する。

上記は一つひとつ独立しているわけではなく、相互に影響し合いながら全体の戦略を形づくるため、バランスを考えながら設計していくことが大切です。

重要なのは、マーケティングを単なる広告やSNS運用などを施策の積み重ねとして捉えないことです。

施策単体では一時的な成果は得られても、中長期的な成長や顧客との関係構築にはつながりません。

マーケティング戦略は、企業のビジョンや事業目標と密接に連動した「全体設計」である必要があります。戦略の有無によって、実行の一貫性や成果の質が大きく変わるといっても過言ではありません。

また、戦略をあらかじめ丁寧に策定しておくことで、商品開発、営業、デジタルマーケティング、カスタマーサポートなど、社内のさまざまな部門が同じ方向を向きやすくなります。

戦略立案は単なる事前準備ではなく、企業全体を同じ方向へと導くための羅針盤の役割を果たします。市場の競争環境が激化する現代では、戦略を持たないことこそ最大のリスクと言えるでしょう。

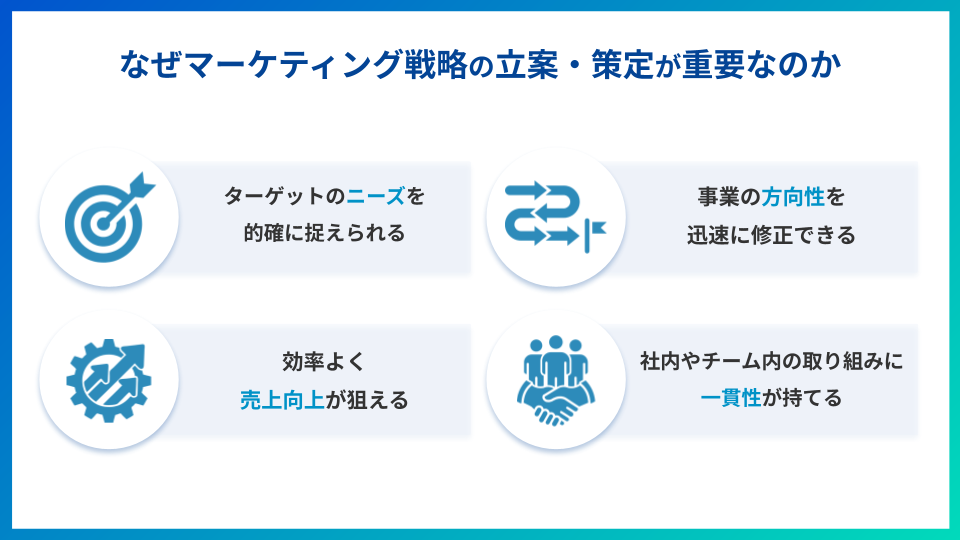

なぜマーケティング戦略の立案・策定が重要なのか?

企業が限られたリソースで成果を出すためには、行き当たりばったりの施策ではなく、明確な戦略に基づいた取り組みが欠かせません。特に現代は顧客のニーズが多様化し、情報があふれているため、ただ商品やサービスを提供するだけでは競合との差別化が難しくなっています。こうした環境下では「誰に」「どのような価値を」「どのチャネルを通じて」届けるのかを整理し、戦略として描くことが重要です。

戦略を持たずに施策を実行すると、広告・営業・商品開発などがバラバラに進んでしまい、効果が分散されてしまいます。ここからは、なぜマーケティング戦略の立案・策定が重要なのかをご紹介します。

自社の商品やサービスを競合よりも打ち出したい場合は、差別化が重要です。こちらの記事ではどのように実行すれば競合との差別化が図れるかを説明しています。合わせてご覧ください。

ターゲットのニーズを的確に捉えられる

戦略を立てる大きなメリットは、自社が狙うべきターゲット像を明確にできることです。単に「20代女性」「中小企業の経営者」などの大まかなイメージではなく、「どのような課題を抱えている人なのか」「何に価値を感じやすい人なのか」といった具体的なニーズやペインを浮き彫りにできます。

その結果、単にメッセージやチャネルを選ぶだけでなく、商品そのものの開発方針や価格設定、販売方法までを一貫して検討できるようになります。

さらに、流通の設計やプロモーション活動を含めた全体像を踏まえることで、より効果的に市場へアプローチできます。逆に、明確な戦略がなければ「発信しているのに成果が出ない」「商品を用意したのに売れない」などの事態に陥るリスクが高まってしまいます。

事業の方向性を迅速に修正できる

ビジネス環境は常に変化しています。新しい競合が登場したり、市場のトレンドが変わったり、顧客の価値観がシフトしたりと、外部要因は予測できません。

上記のような環境の変化に対して、戦略がなければ「どの施策を止めるか」「何を強化するか」の判断に迷いが生じ、結果として動きが遅れがちです。しかし戦略があれば、優先順位や方向性が明確になっているため、状況に応じた調整がスピーディーに行えます。

例えば新しい広告媒体が登場した場合でも、「ターゲットとの親和性が高いか」という基準で即座に判断できます。この柔軟性が、持続的な成長を支える鍵となるのです。

効率よく売上向上が狙える

戦略がないまま施策を進めると、広告、デジタル、営業、商品開発などの各部門がそれぞれの解釈で動き、方向性がバラバラになってしまうリスクがあります。結果としてコストが増える割に成果が上がらない「部分最適」に陥ってしまいます。

一方で、戦略を明確にしておけば、「この施策がどのように売上につながるのか」という因果関係が整理されるため、予算や人員を適切に割り振れるようになるのです。

例えば短期的な売上を狙う場合は広告に重点を置き、中長期でブランド力を高めたい場合はオウンドメディアやSEOに投資するなどの判断が可能になります。結果、リソースを無駄にせず効率的に売上を伸ばすことができるのです。

社内やチーム内の取り組みに一貫性が持てる

マーケティング戦略は、社内の足並みをそろえられることもメリットです。

例えば、商品開発チームが「機能性を強みとする商品」を作ろうとしていたとします。しかし一方で、営業が「価格の安さ」をアピールし、広告では「デザイン性」を前面に押し出すなど、このようにバラバラの方向に進めば、顧客にとっては「結局この会社は何を売りにしているのか」が伝わらず、ブランドの信頼性が低下してしまいます。

戦略を共有していれば、すべての部署が同じゴールに向かって動けるため、施策に一貫性が生まれ、顧客に対してもわかりやすいメッセージを届けられるでしょう。結果として社内の混乱を防ぎ、成果の最大化につながるのです。

【コンサルタントからのコメント】

マーケティング活動を中小企業で行う場合には、特に「自社内の共通言語をどれだけ作れるのか」が最重要と言っても過言ではありません。マーケティング組織内で「自社がどのような方向に向かっていくのか」「どのように集客を進めていくのか」といったことの共通認識が取れていないと、各々が自由に動いてしまい、マーケティング活動が前に進まない状況、あるいは足の引っ張り合いが発生することもあり得ます。

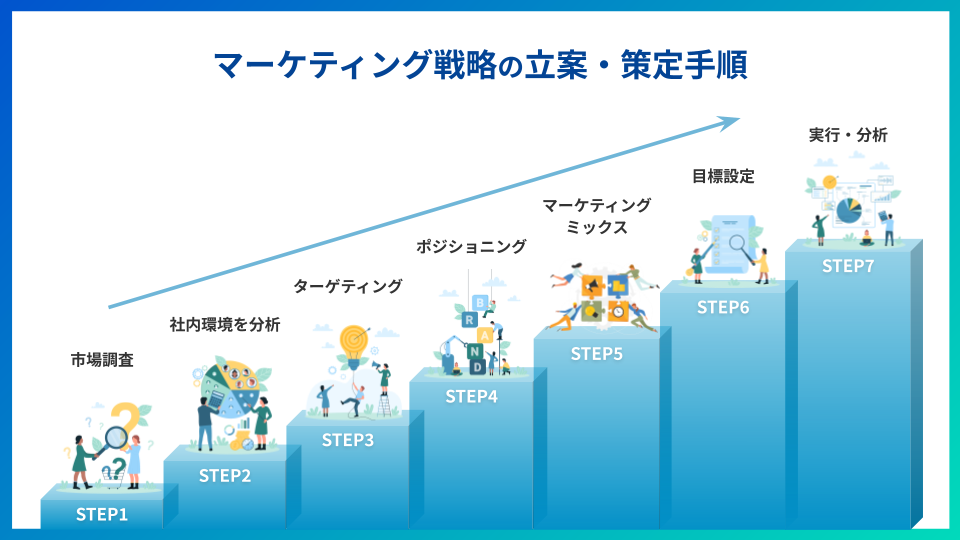

マーケティング戦略の立案・策定手順

マーケティング戦略は、ただのアイデアや施策の羅列ではなく、企業全体を同じ方向に導く「設計図」のような役割を果たします。市場の変化や顧客の行動は日々移り変わるため、戦略のない取り組みでは成果につながりません。

そこで重要なのが、体系的にステップを踏んで戦略を立てることです。以下では、基本的な流れを押さえつつ、社内で戦略を共有する際に押さえておきたいポイントも合わせて解説します。

- 市場調査を行う

- 社内環境を分析する

- ターゲティング

- ポジショニング

- マーケティングミックス

- 目標設定

- 実行・分析

① 市場調査を行う

最初の出発点となるのが「市場調査」です。ここを丁寧に行わないと、その後の戦略設計がすべて的外れになりかねません。市場調査では、市場全体の規模や成長性を確認するだけでなく、顧客の潜在的なニーズや購買行動の変化、競合企業の戦略や動きまで幅広く把握することが求められます。

単なる数値データを集めるだけではなく、その数字が示す「顧客心理」や「購買の背景」に目を向けることがポイントです。

例えば、売上が伸びている商品カテゴリーを見つけたとき、その裏には「生活様式の変化」や「新しい価値観の広まり」などのトレンドが隠れていることがあります。上記のような背景を読み解くことで、自社がどの立ち位置を築けばよいのか、より明確に見えてくるでしょう。

社内共有の際は、「調査の目的」「得られた示唆」「事業への影響」の3点を整理して伝えると理解されやすくなります。特に役立つのが 3C分析(Customer・Competitor・Company) です。市場(顧客)、競合、自社の3つの視点から情報を整理すると、各部門が自分たちの役割や立場をより具体的に把握でき、戦略全体の一体感が生まれます。

② 社内環境を分析する

市場の外部環境を把握した後は、自社の内部環境を客観的に分析することが重要です。自社の強みや弱みを正しく認識できなければ、戦略を実行しても現実と乖離し、机上の空論に終わってしまう恐れがあります。

分析の対象は多岐にわたり、技術力やブランド力、人材のスキルや組織力、販売網や営業力、さらには資金力や研究開発力まで含まれます。例えば、「技術力では競合に勝っているが、営業網が弱い」などの状況を把握できれば、「どこで勝負すべきか」「どの分野を補強すべきか」が見えてくるでしょう。

社内での共有には SWOT分析 が有効です。強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、外部の機会(Opportunities)と脅威(Threats)を一枚のシートにまとめることで、営業・開発・広報など異なる部門のメンバーが同じ視点で議論できるようになります。組織全体で「勝ち筋」と「リスク」を共通認識として持てるため、後の意思決定がスムーズになります。

③ ターゲティング

戦略の核となるのが「誰に売るのか」というターゲティングです。ターゲティングが曖昧だと、広告の打ち出し方、営業のアプローチ、商品開発の方向性がバラバラになり、結果的に成果が出にくくなります。

逆に、ターゲットを具体的に設定できれば、メッセージの内容や利用するチャネル選定に一貫性が生まれ、効果的な戦略を実行できます。その際には、単に「30代女性」「20代会社員」などの属性だけでなく、「どのような課題を抱え、どのような気持ちで商品を選ぶのか」などの心理面まで掘り下げることが大切です。

共有の際は、ペルソナシートやカスタマージャーニーマップ を用いると効果的です。顧客の生活背景や購買のプロセスを具体的に示すことで、開発、営業、広報など異なる部門が「顧客像」を共通認識として持ちやすくなり、組織全体で一貫した行動がとれるようになります。

自社の商品やサービスをアピールする際は、ターゲットの「買いたい」気持ちを引き出す必要があります。こちらの記事では購買心理学について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

④ ポジショニング

ターゲットを定めたら、次に重要なのが「自社をどう見せるか」というポジショニングです。競合と同じような価値訴求をしていては、市場で埋もれてしまい差別化が難しくなります。

ポジショニングでは、価格・品質・利便性・ブランドイメージなど、どの要素を自社の強みとして押し出すのかを明確にしましょう。例えば、同じ化粧品市場でも「低価格で気軽に買える」ことを強みにするのか、「高品質で安心感がある」ことを打ち出すのかで、訴求の仕方は大きく変わります。

社内共有には ポジショニングマップ が役立ちます。縦軸と横軸に評価基準(例:価格の高低×品質の高さ)を設定し、競合と自社をマッピングすれば、一目で立ち位置が分かります。「私たちはどこを狙うのか」を全社員が共有できるため、共通の方向性を持って目標達成に向かうことが可能です。

⑤ マーケティングミックス

ポジショニングを明確にした後は、それを具体的な施策に落とし込む段階に入ります。ここで活用されるのが有名な4P(Product・Price・Place・Promotion) の考え方です。

商品(Product)、価格(Price)、流通チャネル(Place)、プロモーション(Promotion)の4つを整合性のある方針で組み合わせることで、顧客に提供される体験が統一され、ブランドイメージも強化されます。例えば、プレミアム感を打ち出す高級ブランドであれば、高価格設定に加え、販売チャネルも専門店や百貨店に限定し、広告も洗練されたトーンで統一する必要があります。

社内で共有する際には、各部門が理解しやすいように噛み砕いて説明することが重要です。商品開発部門には「顧客が求める機能」、営業部門には「価格設定の背景」、広報部門には「伝えるべきメッセージ」などの具合に、それぞれの実務に関連づけて説明することで、戦略がよりスムーズに浸透します。

⑥ 目標設定

戦略を実行する上で欠かせないのが、明確で測定可能な目標設定です。「売上を伸ばす」「シェアを拡大する」などの抽象的な目標だけでは、社員の行動に結びつきにくくなります。

そこで役立つのが SMARTの法則(Specific・Measurable・Achievable・Relevant・Time-bound)です。具体的で(Specific)、測定可能で(Measurable)、達成可能で(Achievable)、組織の目的と関連性があり(Relevant)、期限が設定されている(Time-bound)目標にすることで、行動の指針が明確になり実行力が高まります。

共有の際には、数値だけを提示するのではなく、「なぜその目標が必要なのか」「達成すれば組織にどんなメリットがあるのか」を併せて伝えることが重要です。ビジョンやミッションと結びつけることで、社員のモチベーションが高まり、共通の目的意識を持てるようになります。

⑦ 実行・分析

戦略は立てるだけでは成果につながりません。実際に施策を実行し、その効果を定期的に振り返りながら改善を重ねていくプロセスが必要です。

ここでは KPI(重要業績評価指標) や KGI(重要目標達成指標) を設定し、定期的にチェックをして進捗を把握しましょう。

外部環境や顧客ニーズは常に変化するため、柔軟に調整できる仕組みを持っておくことも大切です。新しい競合が登場したり、トレンドが急速に変わったりする場面では、素早い対応が競争優位性を保つ鍵となります。

社内共有の際は、「うまくいった点」と「改善が必要な点」を可視化することがポイントです。PDCAサイクル(Plan・Do・Check・Act)や OKR(Objectives and Key Results)などのフレームワークを活用すれば、部門ごとの役割が明確になり、戦略全体の実効性を高められます。

【コンサルタントからのコメント】

中小企業が現実的にマーケティング戦略の立案をするのであれば、1ヶ月から長くても3ヶ月まででやった方が良いでしょう。逆に言うとそれ以上の日数をかけるとかけすぎです。

計画を作ってからがスタートで、計画は後から直されるものです。その前提で素早く戦略を作ることのほうが優先度が高いです。

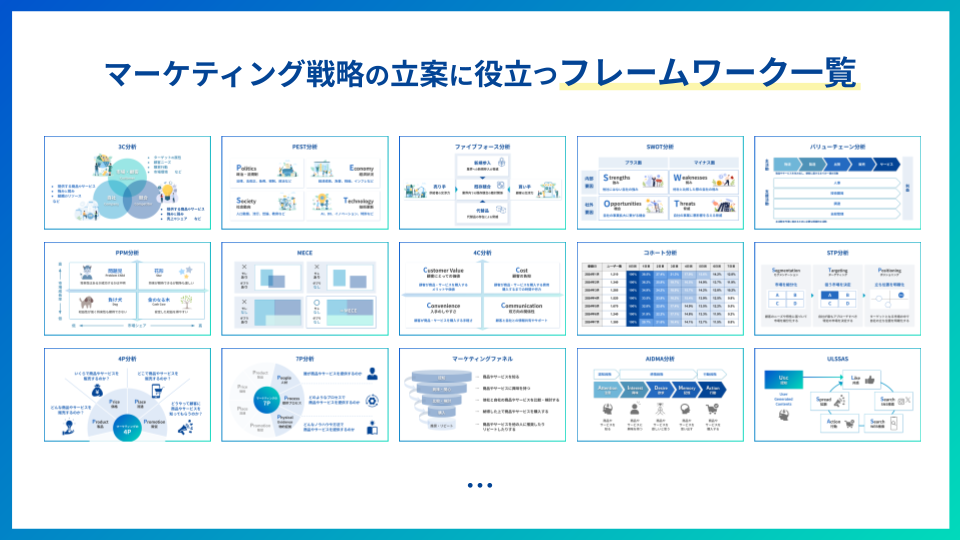

マーケティング戦略の立案に役立つフレームワーク

マーケティング戦略を立案する際には、複雑な状況を整理し、論理的に判断を下すための「フレームワーク」が役立ちます。

各フレームワークの詳細な解説は、個別記事で紹介していますので、そちらもあわせてご覧ください。

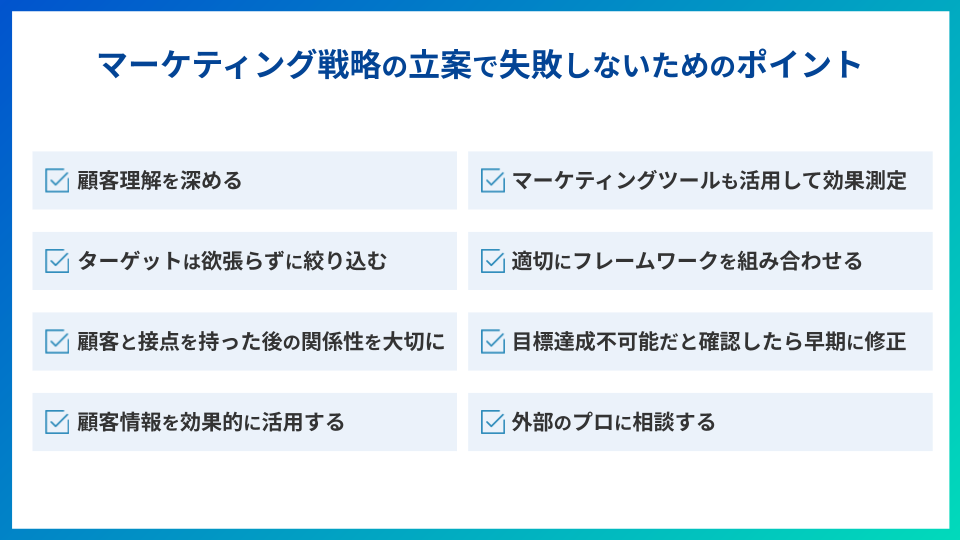

マーケティング戦略の立案で失敗しないためのポイント

マーケティング戦略は企業の成長に欠かせない要素ですが、せっかく時間と労力をかけて設計しても、実行段階で思うように成果が出ないことは少なくありません。その原因の多くは「顧客理解が浅い」「ターゲットが広すぎる」「社内での共有不足」などの基本的な部分にあります。

ここでは、戦略を机上の空論に終わらせないために押さえておきたい実践的なポイントをご紹介します。

顧客理解を深める

戦略立案で最も陥りやすい落とし穴のひとつが、「顧客を知ったつもり」で計画を進めてしまうことです。企業側が理想とする顧客像を勝手に作り上げ、それをもとにペルソナを設定すると、実際の消費行動や購買心理とズレが生じ、施策が思うように効果を発揮しません。例えば「若い世代はSNSで情報収集して購入するはず」と決めつけても、実際には口コミサイトや家族・友人の意見を参考にするケースが多いこともあります。

本当に必要なのは、実際のデータに基づいた顧客理解です。購買履歴やWebサイトでの行動データ、SNSでの発言やレビュー、さらには直接のインタビューやアンケート調査から得られる「生の声」は、机上の仮説を補強する強力な材料となります。

こうした情報を丁寧に拾い上げることで、顧客像はより現実的で信頼性のあるものに近づきます。戦略の信頼性を高めるためにも、事実ベースの情報を必ず取り入れることが欠かせません。

ターゲットは欲張らずに絞り込む

多くの企業がやってしまうのが、「できるだけ多くの顧客を取り込みたい」という発想です。一見すると合理的に思えますが、誰にでも当てはまるメッセージは逆に誰の心にも刺さらず、結果として中途半端な成果しか得られません。

成功する企業は、思い切ってターゲットを絞り込んでいます。例えば、化粧品ブランドであれば「20代女性」ではなく「肌荒れに悩む20代前半の社会人女性」といった具合に、具体的な課題や背景まで明確に設定します。実際、ターゲットを狭めることに躊躇していた企業が、あえて絞り込む戦略に切り替えた結果、広告の反応率や購買率が飛躍的に向上した事例も数多く存在します。

社内でターゲットを共有する際は、「なぜこの顧客層に集中するのか」を明確に示すことが重要です。

売上構成比や市場調査のデータ、過去のキャンペーンの成果といった数字を添えると説得力が増し、メンバーの納得感も得やすくなります。

顧客と接点を持った後の関係性を大切にする

戦略立案では、新規顧客の獲得にばかり注目してしまいがちですが、本当に企業の成長を支えるのは既存顧客との継続的な関係性です。

新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍以上とも言われています。そのため、一度つながった顧客との関係を深め、リピーターやファンを育てることが、長期的な利益を生み出す近道になります。

具体的な取り組みとしては、購入後のフォローアップメール、会員向けの特典や限定コンテンツ、LINEやSNSでの継続的な情報発信などが挙げられます。例えば、購入から数日後に「商品の使用感はいかがですか?」というフォローメールを送るだけでも、顧客満足度が高まり、再購入につながりやすくなります。

顧客との関係性は一度きりではなく、継続的な接点の積み重ねによって信頼が築かれるものです。

そのため、戦略立案の段階から「購入後の顧客体験」までを視野に入れて計画を立てることが不可欠です。

顧客情報を効果的に活用する

現代のビジネスにおいて、顧客データは「宝の山」といわれます。しかし、ただ集めて保管しているだけでは意味がなく、施策にどう活かすかが成否を分けます。

メールアドレス、購買履歴、アクセス解析、会員登録情報など、活用できる情報は膨大に存在します。

例えば、過去の購入履歴をもとにおすすめ商品を提示したり、誕生日月に特典を付与したりするだけでも顧客の満足度は向上します。また、属性や購買傾向ごとにセグメントを分け、異なるメッセージを配信すれば「自分のための情報」と感じてもらいやすくなり、エンゲージメントが高まります。

社内で共有する際は、「このデータからこうした改善が可能」という形で具体的に落とし込むことが重要です。単なる数字の羅列ではなく、施策への直結性を示すことで、部門を超えた協力が得やすくなります。

マーケティングツールも活用して効果測定を行う

デジタル時代のマーケティングでは、勘や経験だけに頼るのではなく、ツールを活用して正確に成果を測定することが求められます。Googleアナリティクスのようなアクセス解析、マーケティングオートメーション(MA)、SNS分析ツール、CRMシステムなど、多様な選択肢があります。

これらを活用することで、「どの施策が効果的か」「どの顧客層が反応しているのか」「改善すべきポイントはどこか」が定量的に把握できます。たとえばSNS広告のクリック率が高いが購買に結びついていない場合、広告内容やランディングページに改善余地があると判断できます。

社内で結果を共有する際は、専門用語ばかりに偏らないよう注意が必要です。グラフやダッシュボードなどを使い、視覚的に成果や課題を示すことで、データに不慣れなメンバーでも直感的に理解しやすくなります。

適切にフレームワークを組み合わせる

マーケティングの現場では、4P・3C・SWOTなど数多くのフレームワークが存在します。これらを上手に利用することで、議論の整理がスムーズになり、関係者同士の共通言語として役立ちます。

ただし、便利さに頼りすぎると、実際の状況から乖離した結論を導いてしまう恐れがある点には注意が必要です。大切なのは「フレームワークを活用して思考を整える」ことであり、「枠組みそのものに答えを委ねる」ことではありません。社内で戦略を共有する際は、フレームワークで整理した内容を実際の顧客データや市場動向と照らし合わせることで、実効性のある戦略に近づけられます。

目標達成が不可能だと確認したら早期に修正を行う

どれほど丁寧に練り上げた戦略であっても、外部環境の変化や想定外の出来事によって、計画通りに進めるのが困難になるケースがあります。そうしたときに重要なのは、「できるだけ早い段階で方向を見直すこと」です。無理に継続すればコストや人材の負担が増し、成果から遠ざかる可能性が高まります。

そのためには、KPIを定期的にチェックし、現実的に達成できるかどうかを検証する仕組みを組み込むことが効果的です。

社内に対しては、「修正は失敗ではなく改善の一環」という考え方を浸透させると前向きに受け止めてもらいやすくなります。

マーケティング戦略を実行しても効果が出なかった場合は、何らかの原因が考えられます。こちらでは間違いやすい集客のポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【保存版】9割の中小企業が間違える「集客の黄金ルール」を徹底解説

外部のプロに相談する

自社だけで戦略を立て続けると、どうしても視野が狭くなったり、業界特有の偏見に縛られたりしがちです。そこで有効なのが、外部の専門家やコンサルタントに相談することです。

第三者の視点から市場や顧客を分析してもらうことで、これまで見落としていた課題や新しいアプローチに気づける可能性があります。また、最新のツールや手法を導入する際にも、プロの知見は大きな助けになります。外部の力を借りることは、決して恥ずかしいものではありません。

「成果を最短で出すための手段」と捉え、積極的にアドバイスを求めると良いでしょう。

【コンサルタントからのコメント】

マーケティング戦略を立案するタイミングで最も失敗するのは「ターゲットを広く取り過ぎること」です。中小企業なのに大手企業がやっているマーケティングの考え方に引っ張られてしまうケースをよく見かけます。

具体的には、壮大なキャッチコピーを作成したり、大勢の人に共感してもらうようなプロモーションを行ったりするケースです。ただ、それは大手企業の資金力や商品力があるからできることで、中小企業がやっている戦い方とは全く異なります。

ターゲットは広く取るのではなく、できるだけ狭く取るようにしてみましょう。

また、皆さん勘違いしがちですが、ターゲットは一度決めたものを後から変更することも可能です。

ターゲットにアプローチをしてみてうまくいかなければ変更すればいい。この柔軟性を理解した上で、ターゲットは思い切って狭く設定する方が良いです。

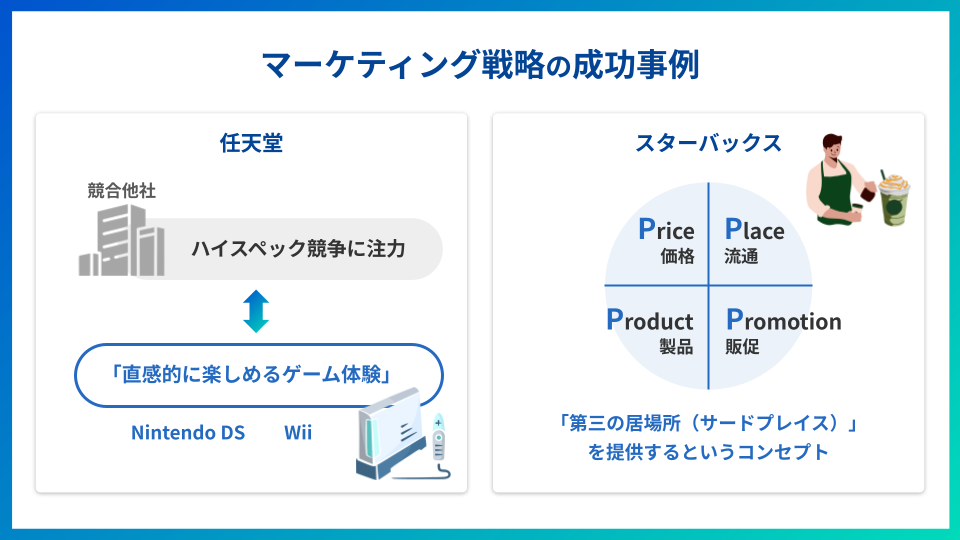

マーケティング戦略の成功事例

成功している企業は例外なく、緻密に設計されたマーケティング戦略を実行しています。ただ単に商品やサービスを売り出すのではなく、顧客のニーズを捉え、市場環境に合わせて戦略を柔軟に調整しているのが特徴です。

ここでは、国内外の有名企業の事例を通して、マーケティング戦略がどのように実践され、成果につながったのかを具体的に見ていきましょう。

任天堂のマーケティング戦略

任天堂は「革新的な体験を提供する」という一貫した戦略で世界的な成功を収めています。代表的な例が「Nintendo DS」や「Wii」の発売です。競合他社がハイスペック競争に注力する中、任天堂は「直感的に楽しめるゲーム体験」に焦点を当てました。

例えば、Wiiリモコンを使った体感操作や、世代を超えて遊べるソフト展開は、ファミリー層や高齢者など新たな市場を開拓することに成功しています。このように、「ゲーム=子どもやコアゲーマー」という固定観念を打ち破った戦略が、世界的ヒットの原動力となったのです。

スターバックスの4P分析

スターバックスは、世界的なコーヒーチェーンとして成功している企業ですが、その背景には「4P分析」に基づいた戦略の徹底があります。Product(商品)では高品質なコーヒーや多彩なカスタマイズを提供し、Place(場所)では快適な空間を提供する店舗展開を進めました。

さらにPrice(価格)は高価格帯に設定することで「特別な体験」を演出し、Promotion(プロモーション)ではSNSやアプリを活用したリピーター施策を実施しています。単なるカフェではなく、「第三の居場所(サードプレイス)」を提供するというブランド戦略が成功の鍵だったのです。

まとめ

マーケティング戦略は、単に広告や施策を並べるだけでは成果につながりません。市場や顧客を深く理解し、自社の強みと照らし合わせながら適切にターゲティングし、戦略を体系的に立てていくことが欠かせないのです。

特に、顧客インサイトを捉えた戦略や、フレームワークを活用した分析は、中小企業にとっても実行可能で効果的な手段となります。さらに、成功事例から学ぶことで、自社に合った実践方法を見つけやすくなり、失敗を未然に防ぐヒントにもつながります。

戦略を立てる上では「机上の空論」で終わらせないことが何より重要です。実際の顧客の声を取り入れ、数値やデータで効果を検証し、状況に応じて柔軟に戦略を見直して長期的な成長と安定した成果につなげましょう。

ウェビットでは主に中小企業がWebマーケティング、Web集客を行ううえでのお悩みを解決するような情報を発信しております。気になられた方はぜひ、ほかの記事もご一読ください。